風邪をひいた。でも筋トレは休みたくない。パブロンを飲んで、いつも通りジムに行けばいいか——そう考えて薬を飲んだものの、「この薬、筋肉の成長を邪魔していないか?」とふと不安になったことはないだろうか。

実は市販の総合感冒薬には、筋タンパク質合成を直接抑制する成分が複数含まれている。何も知らずに飲めば、せっかくのトレーニング効果を自ら打ち消しているかもしれない。本記事では、国内主要メーカーの感冒薬に含まれる成分を薬理学的に分類し、筋肉への影響度を研究データに基づいて解説する。風邪薬を飲んだ後の運動判断、筋トレ後の服用タイミング、プロテインとの飲み合わせ、風邪で筋肉がどれだけ落ちるかの実態、そして治りかけの再開方法まで、トレーニーが直面するすべての疑問に答えた。

読み終える頃には、「どの薬なら筋肉に影響が少ないか」を自分で判断できるようになるはずだ。結論を先に言えば、カギは総合感冒薬を避けて症状に合った単剤を選ぶこと。その具体的な選び方を、製品名つきで解説していく。

風邪薬の成分が筋トレに与える影響

風邪薬は症状を緩和する一方で、含まれる成分によっては筋肉の回復・成長プロセスを妨げる可能性がある。市販の総合感冒薬には複数の有効成分が配合されており、その中には筋タンパク質合成に直接干渉するものも含まれている。成分ごとの影響を正確に理解しておくことが重要だ。

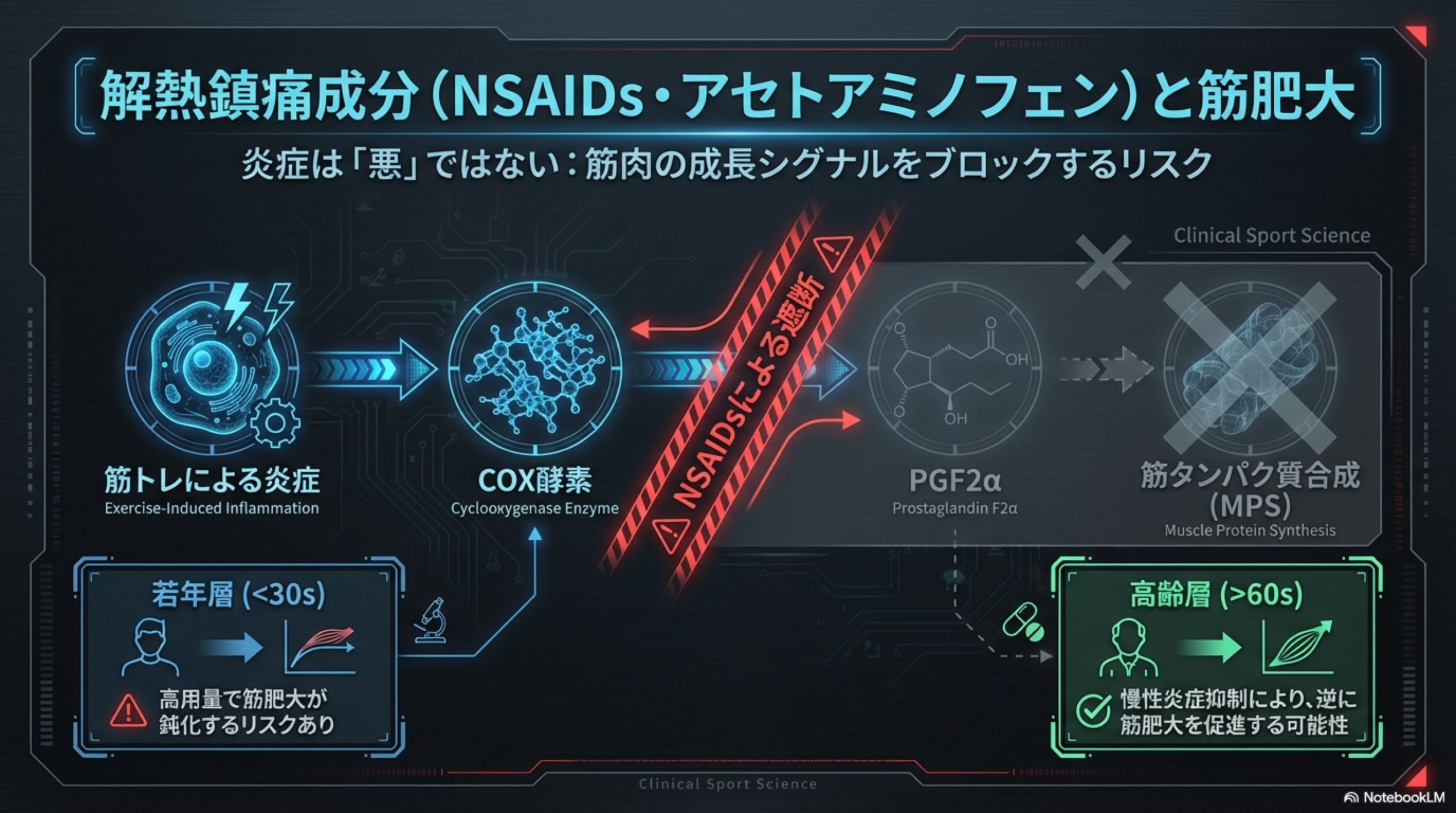

解熱鎮痛成分(イブプロフェン・カロナール)と筋タンパク質合成

イブプロフェンに代表される非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs)は、筋トレ後の筋肉の成長シグナルに影響を与える成分として、最も注意が必要だ。

高強度の筋トレを行うと、筋線維に微細な損傷が生じ、局所的な急性炎症反応が起こる。この炎症反応の過程で、シクロオキシゲナーゼ(COX)酵素の働きによりプロスタグランジンF2α(PGF2α) が産生される。PGF2αは筋タンパク質合成(MPS)を上方制御する重要なメディエーターだ。NSAIDsはこのCOX酵素を阻害するため、運動後に本来起こるべきMPSの上昇を抑制してしまう可能性がある。

Trappe et al.(2002)の研究では、OTC最大用量のイブプロフェン(1,200mg/日)を摂取した若年男性で、エキセントリック運動後24時間における筋タンパク質合成速度(FSR)の正常な上昇が確認されなかったと報告されている。プラセボ群ではFSRが76%上昇したのに対し、イブプロフェン群では統計的に有意な上昇が見られなかった。

一方、Cornish & Chilibeck(2008)の研究では、**中用量のイブプロフェン(400mg/日)**を6週間の筋トレ期間中に摂取した場合、筋肥大と筋力に対して影響は確認されなかった。つまり、NSAIDsの筋肉への影響は用量依存的であり、短期間・低〜中用量の使用であれば、影響は限定的である可能性がある。

アセトアミノフェン(カロナール) については、抗炎症作用が弱いため筋肉への影響は少ないと思われがちだが、注意が必要だ。Trappe et al.の同研究では、OTC最大用量のアセトアミノフェン(4,000mg/日)でも、イブプロフェンと同様にFSRの上昇が抑制された。メカニズムは完全には解明されていないが、アセトアミノフェンも骨格筋のCOXを阻害している可能性が示唆されている。ただし通常用量(1回400〜500mg程度)での長期的な筋肥大への影響は、現時点では不明な部分が多い。

興味深いことに、高齢者(60歳以上)では全く逆の結果が報告されている。Trappe et al.(2011)の研究では、12週間の筋トレ中にアセトアミノフェン(4g/日)またはイブプロフェン(1.2g/日)を摂取した高齢者グループが、プラセボ群より大腿四頭筋の筋体積が約11〜12%増加し、筋力も大きく向上した。これは高齢者特有の慢性微小炎症(Inflammaging) をNSAIDsが抑制することで、筋タンパク質代謝が正常化したためと考えられている。

| 対象年齢層 | NSAIDs・アセトアミノフェン摂取の影響 |

|---|---|

| 若年層(〜30代) | 運動後のMPSを阻害し、筋肥大を鈍化させる可能性(高用量で顕著) |

| 高齢層(60代〜) | 慢性炎症を抑制し、筋肥大・筋力向上を促進する可能性 |

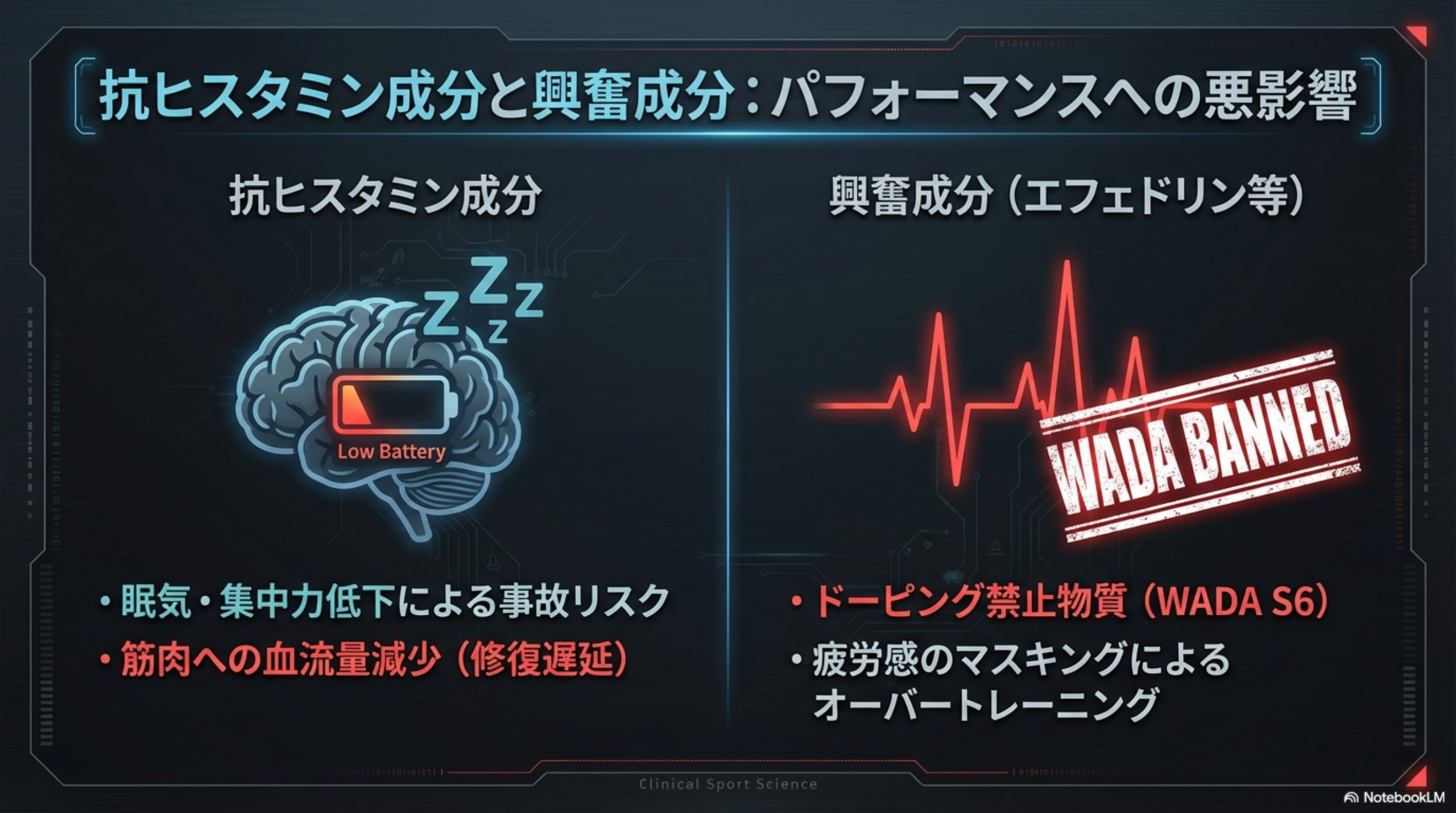

抗ヒスタミン成分と運動パフォーマンスへの影響

パブロンやルルなどの総合感冒薬に広く配合されているクロルフェニラミンマレイン酸塩などの抗ヒスタミン薬は、鼻水やくしゃみを抑える一方で、筋トレのパフォーマンスと回復に複数の悪影響を及ぼす。

最も直接的な問題は眠気と集中力低下だ。抗ヒスタミン薬(特に第一世代)は中枢神経系に作用し、判断力やバランス感覚を鈍化させる。フリーウェイトや高重量トレーニング中の事故リスクが高まるため、服用後のトレーニングには十分な注意が必要になる。

さらに重要なのが、運動後の筋肉への血流への影響だ。ヒスタミンは単なるアレルギーのメディエーターではなく、運動後の筋肉修復に不可欠な分子でもある。筋トレ後、損傷部位周辺の肥満細胞からヒスタミンが放出され、局所的な血管拡張を引き起こす。これにより免疫細胞が修復部位へ効率的に到達し、筋修復プロセスが始まる。

Reyesら(2017)の研究では、H1・H2受容体拮抗薬を投与した状態で運動を行った場合、運動後の骨格筋への血流量増加がプラセボ群と比較して約29%減少したと報告されている。また、オレゴン大学の研究チームは、6週間の持久力トレーニング中に抗ヒスタミン薬を服用し続けたグループで、ピークパワー出力やVO2maxの改善が約半分に抑制されたことを確認している。

注意すべきパラドックスとして、抗ヒスタミン薬を服用すると遅発性筋肉痛(DOMS)が軽減されることがある。しかしこれは修復が早まったのではなく、修復に必要な炎症プロセス自体が阻害されていることを意味する。

鎮咳・交感神経刺激成分(メチルエフェドリン等)の注意点

総合感冒薬に咳止め・鼻づまり緩和の目的で配合されるdl-メチルエフェドリン塩酸塩やプソイドエフェドリンは、交感神経系のアドレナリン受容体を刺激する成分だ。

Effect of DL-Methylephedrine on Dopamine Transporter(2022)によると、dl-メチルエフェドリンはドーパミントランスポーター(DAT)を阻害し、細胞外ドーパミン濃度を上昇させる作用がある。世界反ドーピング機関(WADA)はこれらの成分を**「S6 興奮薬」として競技会での使用を禁止**している。

筋トレとの関連で問題になるのは、中枢神経系の興奮作用により疲労感や体調不良感がマスキングされる点だ。風邪で回復途上にある状態で「元気になった」と錯覚し、オーバートレーニングに陥る危険性がある。また、不眠や尿閉といった交感神経過緊張による副作用は、回復期の睡眠の質を低下させ、筋肉の修復にも間接的な悪影響を及ぼす。

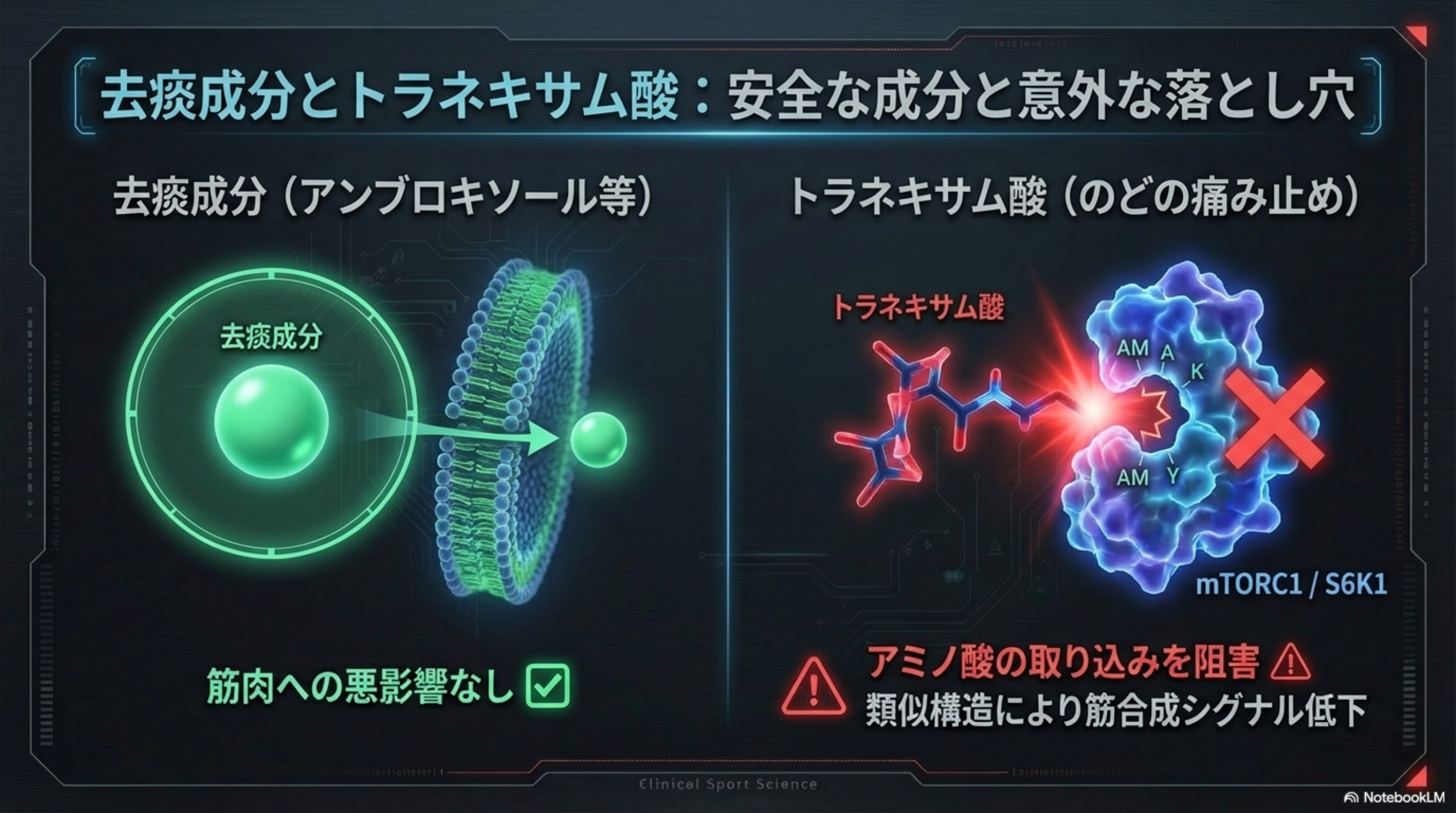

去痰成分(アンブロキソール・カルボシステイン)は筋肉に影響しない

アンブロキソール塩酸塩やL-カルボシステイン、ブロムヘキシンなどの去痰成分は、気道の粘液分泌を正常化し、粘度を低下させて痰の排出を促進する。

現在の薬理学的知見において、これらの去痰成分が骨格筋のタンパク質代謝に対して直接的な阻害作用を及ぼすというエビデンスは存在しない。気道のクリアランスを改善して呼吸効率を確保する点では、トレーニング中の呼吸負担を軽減する効果も期待できる。

風邪の症状が「痰の絡み」のみに限定されている場合、複数成分を含む総合感冒薬を避けて去痰薬の単剤を選択するのが最善の戦略だ。

トラネキサム酸(のど痛み止め)の筋肉への意外なリスク

ベンザブロックやルルなど、のどの痛みに特化した感冒薬に配合されるトラネキサム酸は、近年の研究で骨格筋への影響が注目されている成分だ。トラネキサム酸は抗プラスミン作用による止血・抗炎症薬だが、それだけにとどまらない。

トラネキサム酸はその化学構造が必須アミノ酸であるリジンおよびアルギニンに類似しているため、生体内でこれらのアミノ酸のアナログ(模倣物質)として振る舞い、細胞内へのリジン・アルギニンの取り込みを競合的に阻害する可能性がある。

Sahebkarら(2022)の研究では、トラネキサム酸がmTORC1経路の下流にあるS6K1(リボソームタンパク質S6キナーゼ1)のリン酸化を抑制することが示されている。S6K1はタンパク質翻訳の開始を制御する重要なキナーゼであり、その活性低下は筋タンパク質合成の全体的なスケールダウンにつながる。

のどの痛みだけで総合感冒薬を選ぶと、意図せずトラネキサム酸を摂取することになる。筋肥大を重視する時期には、のど飴やうがい薬など局所的な対処を優先した方がよいだろう。

筋肉の修復メカニズムについて詳しく知りたい方は、筋肉痛に効く食べ物と栄養素|回復を早める食事とサプリメントも参考にしてほしい。

風邪薬を飲んだ後に運動しても大丈夫?

風邪薬を飲んだ後の運動可否は、「風邪の症状の程度」と「服用した薬の成分」の両方から判断する必要がある。

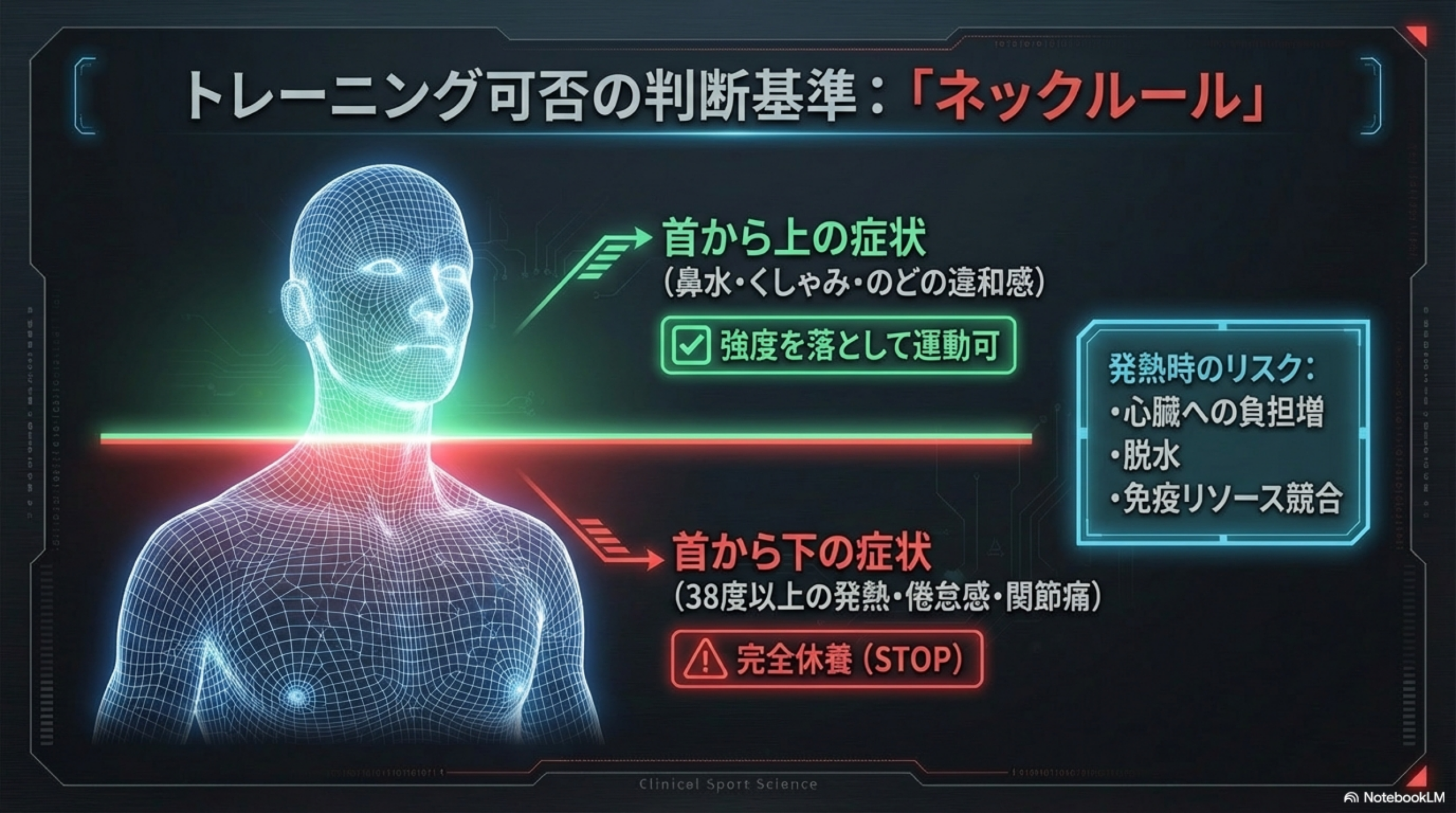

ネックルール:首から上の症状か、首から下の症状か

風邪中に運動すべきかの判断基準として、ネックルール(Neck Check) が広く使われている。

🟢 運動を検討できる場合(首から上の症状のみ):

- 軽い鼻水・鼻づまり

- くしゃみ

- 軽い喉の違和感

🔴 運動を控えるべき場合(首から下の症状がある):

- 38度以上の発熱

- 全身の倦怠感・関節痛

- 胸の痛みや咳

- 筋肉痛(風邪に伴うもの)

- 消化器症状(吐き気・下痢)

発熱時に運動を避ける理由は「ウイルスの活性化」ではない。発熱は免疫系がウイルスと戦うための防御反応だ。38度以上での運動が危険な理由は以下の通りである。

⚠️ 発熱時の運動リスク:

- 心臓への過剰な負担:発熱により心拍数が上昇した状態でさらに運動負荷がかかる

- 脱水リスクの増大:発汗・発熱による水分喪失が加速する

- 免疫リソースの競合:運動に使われるエネルギーが免疫系の働きを妨げる

体温が平熱に戻ってから24時間以上経過するまでは、積極的に休養する方が回復は早い。

風邪薬の種類別:運動前後の服用判断

| 風邪薬の種類 | 運動前の服用 | 運動後の服用 | 備考 |

|---|---|---|---|

| NSAIDs(イブプロフェン等) | ❌ 避ける | ❌ 4〜6時間空ける | COX阻害でMPS抑制リスク |

| アセトアミノフェン(カロナール) | △ 通常用量なら可 | △ 3〜4時間空ける | 高用量ではMPS抑制の報告あり |

| 抗ヒスタミン薬 | ❌ 避ける | ⭕ 就寝前が合理的 | 眠気で事故リスク、血流阻害 |

| 去痰薬(アンブロキソール等) | ⭕ 問題なし | ⭕ 問題なし | 筋肉への直接影響なし |

| トラネキサム酸配合薬 | ❌ 避ける | ❌ 避ける | S6K1阻害のリスク |

風邪中に筋トレを続けるメリット・デメリット

首から上の軽い症状のみで、薬の副作用が出ていない場合に限り、強度を落としたトレーニングは選択肢になる。ただし、メリットとデメリットの両面を理解した上で判断すべきだ。

✅ メリット:

- 軽い運動による血流改善で免疫細胞の循環が促進される

- トレーニングのルーティン維持で心理的な安定が得られる

- 完全な不動より筋萎縮を抑制できる

❌ デメリット:

- 体に余計な負担をかけ回復が遅延するリスク

- 症状が悪化または長期化する可能性

- 通常より怪我のリスクが高まる

- ジム利用時に他の人にウイルスをうつす可能性

判断に迷ったときは**「休む」を選ぶ方が長期的にはプラス**だ。数日の休養で失うものより、風邪の長期化で失うトレーニング日数の方がはるかに大きい。

総合感冒薬を避けて症状別に単剤を選ぶ

パブロン、ルル、ベンザブロックなどの総合感冒薬は複数の成分が混在しているため、筋肉に影響を与える成分を意図せず摂取してしまう。症状に合った単剤を選ぶことで、筋肉への不要な干渉を最小化できる。

💊 症状別の単剤選択:

- 発熱のみ→アセトアミノフェン単剤(通常用量)

- 痰の絡み→アンブロキソールまたはカルボシステイン単剤

- のどの痛み→のど飴・うがい薬で局所対処(トラネキサム酸配合薬は避ける)

- 鼻水・くしゃみ→第二世代抗ヒスタミン薬の単剤(眠気が少ないタイプ)

主要な市販総合感冒薬の成分と筋トレへの影響

実際に手に取ることが多い製品の主要成分と、筋トレへの影響度を整理した。

| 製品名 | 主な注意成分 | 筋トレへの影響 | 備考 |

|---|---|---|---|

| パブロンSゴールドW | イブプロフェン+L-カルボシステイン+アンブロキソール | ⚠️ 中〜高 | NSAIDs(イブプロフェン)によるMPS抑制リスク |

| パブロンゴールドA | アセトアミノフェン+クロルフェニラミン+ジヒドロコデイン | ⚠️ 中 | 抗ヒスタミン・中枢抑制の眠気リスク |

| ルルA | アセトアミノフェン+クレマスチン+dl-メチルエフェドリン | ⚠️ 中 | 抗ヒスタミン+交感神経刺激の複合リスク |

| ベンザブロック(のど集中) | トラネキサム酸+イブプロフェン | 🔴 高 | S6K1阻害+COX阻害の二重リスク |

| 去痰薬単剤(ムコダイン等) | L-カルボシステインのみ | 🟢 低 | 筋肉への直接的影響なし |

※影響度は成分の薬理作用に基づく理論的な評価であり、短期間の通常用量使用では臨床的に大きな差が出ない可能性もある。

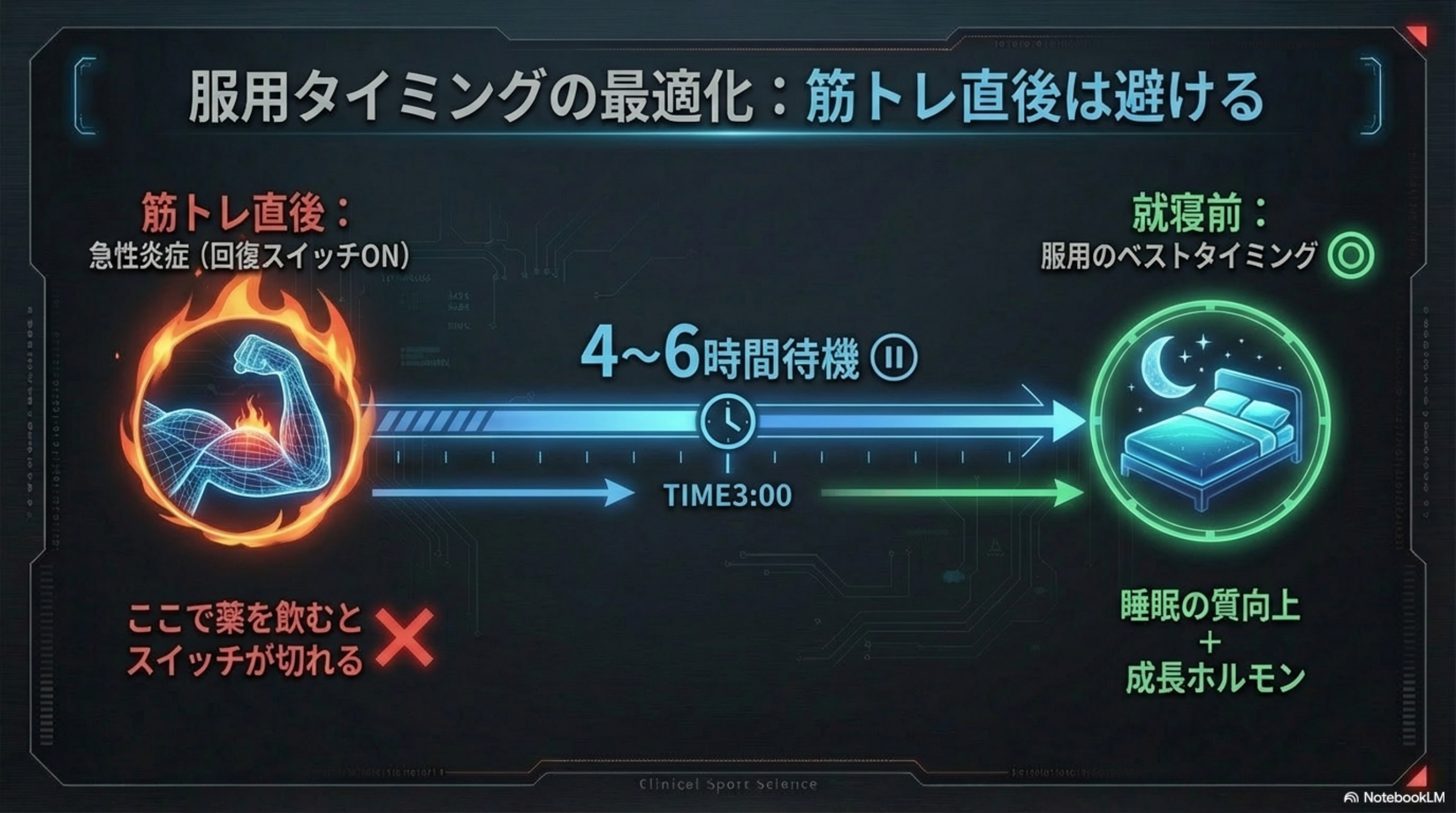

筋トレ後に風邪薬を飲むベストなタイミング

筋トレ後に風邪薬を飲む必要がある場合、服用タイミングを工夫することで筋肉の回復への影響を抑えられる。

筋トレ直後の風邪薬服用を避けるべき理由

筋トレ直後は体内で炎症反応が活発に起こっている状態だ。この炎症反応は一見すると悪いものに思えるが、実は筋肉の成長と回復に不可欠なプロセスである。

トレーニングによる筋線維の微細損傷→アラキドン酸の放出→COX酵素によるPGF2α産生→筋タンパク質合成の上方制御、という一連の同化シグナルが、まさにトレーニング直後から始まっている。

この重要なタイミングでNSAIDsやアセトアミノフェンを服用すると、COX経路が阻害され、回復シグナルが抑制される。また抗ヒスタミン薬も、運動後の血流増加を通じた免疫細胞の動員を妨げることが研究で示されている。

風邪薬の種類別:筋トレ後の推奨間隔

| 風邪薬の種類 | 筋トレ後の推奨間隔 | 根拠 |

|---|---|---|

| NSAIDs(イブプロフェン・ロキソニン等) | 4〜6時間以上 | 運動後の初期MPS応答(最初の数時間)への干渉を回避 |

| アセトアミノフェン(カロナール) | 3〜4時間程度 | NSAIDsより影響は小さいとされるが、安全策として間隔を確保 |

| 抗ヒスタミン薬 | 就寝前の服用が合理的 | 筋回復への直接影響は限定的だが、眠気を睡眠に活用できる |

| 去痰薬 | タイミングの制約はほぼなし | 骨格筋のタンパク質代謝に影響するエビデンスなし |

就寝前の服用で回復と症状緩和を両立する

薬の服用タイミングに迷う場合、就寝前に服用するのが最も合理的な選択だ。

就寝前服用のメリット:

- 日中のトレーニング時間帯との間隔を最大限確保できる

- 夜間の症状を抑え、質の高い睡眠を確保できる

- 睡眠中は成長ホルモンの分泌がピークに達し、筋肉の修復が促進される

最も重要なのは、風邪薬に頼りすぎないことだ。薬は症状を一時的に緩和するものであり、根本的な治療ではない。症状が重い場合は無理にトレーニングを行わず、休養を優先することが長期的なトレーニング成果につながる。

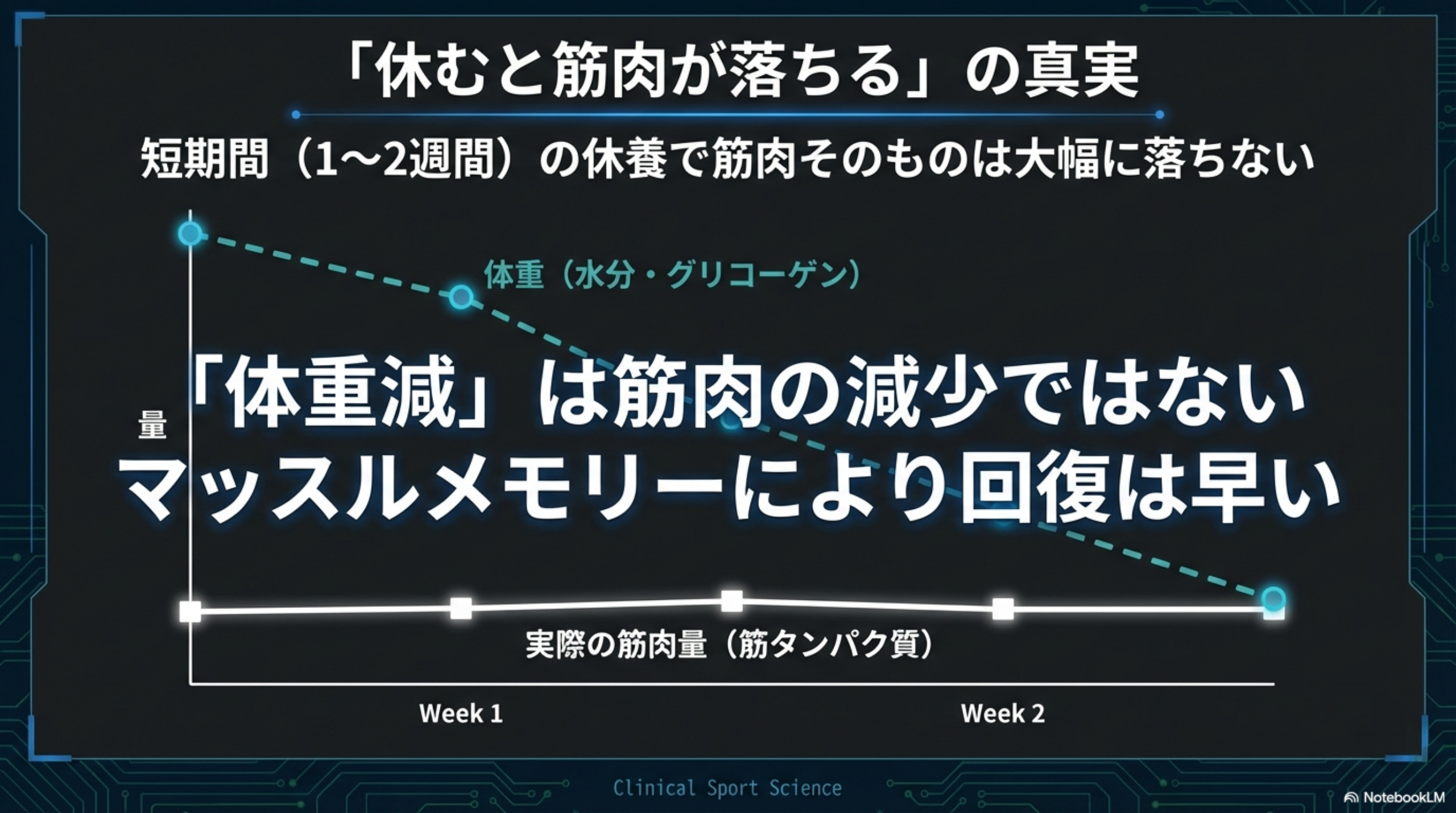

風邪で筋肉は落ちるのか?休養中の筋力低下の実態

風邪による数日〜1週間程度の休養で、筋肉が大幅に落ちることはない。 これは多くのトレーニーが心配するポイントだが、科学的にはそこまで深刻な問題ではない。

短期間の休養で筋肉は大幅に落ちない

1〜2週間程度のトレーニング中断で起こる変化と、その実態を整理する。

| 中断期間 | 起こりやすい変化 | 筋肉への影響 |

|---|---|---|

| 1週間以内 | 筋グリコーゲン減少・水分量の低下 | 体重は減るが筋肉そのものの喪失はほぼない |

| 1〜2週間 | 神経系の適応がやや低下 | 挙上重量が一時的に下がるが、筋肉量の大幅な減少は起こりにくい |

| 3週間以上 | 筋タンパク質合成の低下が始まる | 筋肉量の減少が徐々に進行する可能性 |

風邪中に体重が減ったと感じるのは、主に筋グリコーゲンと結合水の減少が原因だ。グリコーゲン1gあたり約3gの水分が結合しているため、食事量の減少やトレーニングの中断でグリコーゲンが減ると、それだけで数kgの体重変動が起きる。これは筋肉そのものの喪失ではなく、トレーニングと食事を戻せば速やかに回復する。

さらに、トレーニング経験者にはマッスルメモリーの恩恵がある。一度獲得した筋肉は、一時的に萎縮しても、筋核が維持されるため再トレーニングで比較的短期間に元のレベルまで回復できることが知られている。

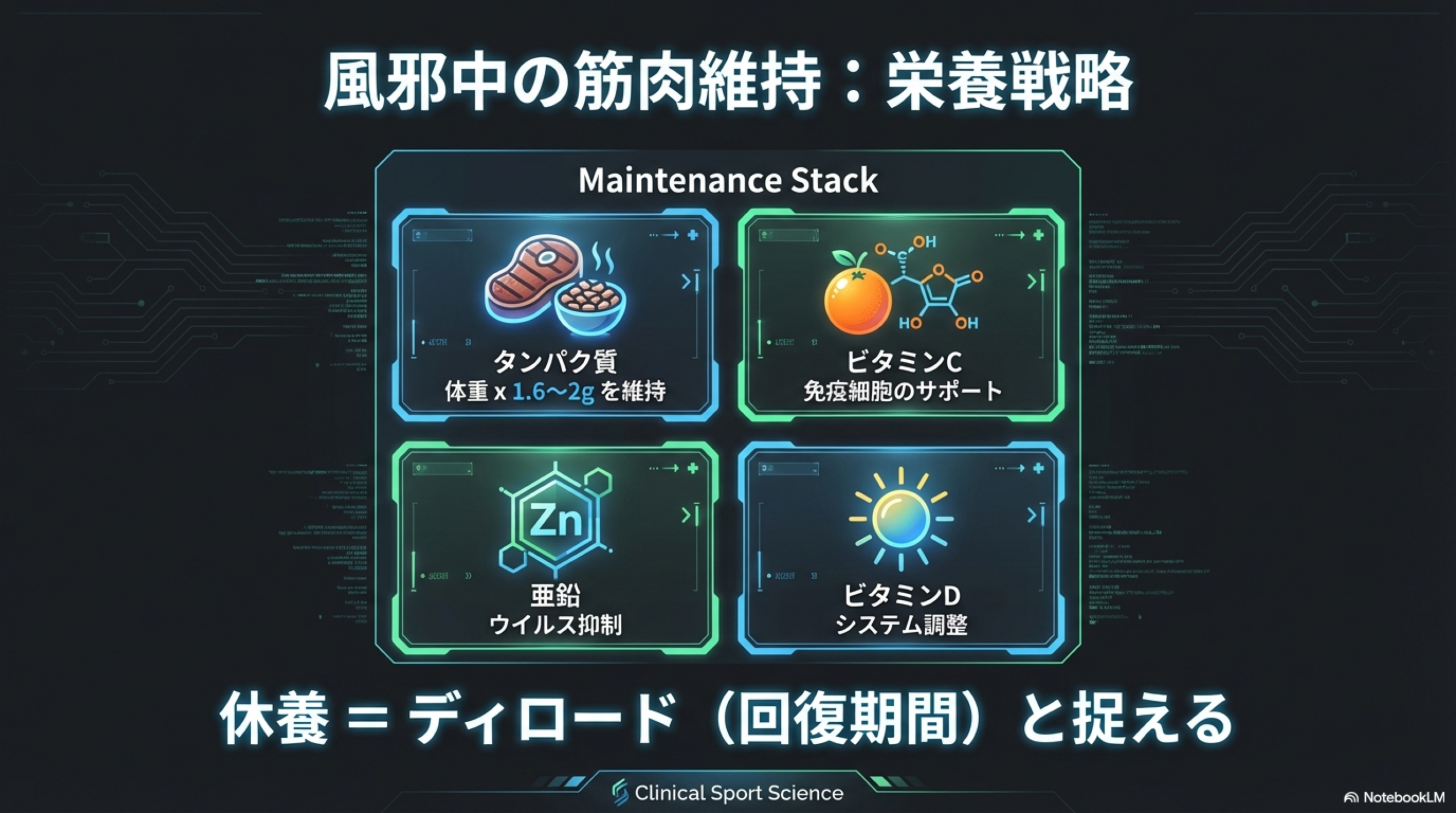

風邪中に筋肉を落とさないための栄養戦略

休養中でも栄養摂取を適切に管理することで、筋肉の分解を最小限に抑えられる。

🍖 栄養管理のポイント:

- タンパク質:体重×1.6〜2g/日を維持する。トレーニングをしていなくても筋肉の維持に必要

- カロリー:極端な食事制限は避ける。免疫維持と筋肉保護のためにエネルギーが必要

- ビタミンC:免疫細胞の機能を支える。柑橘類・ブロッコリー・パプリカなどに豊富

- 亜鉛:ウイルスの増殖抑制、風邪の期間短縮の可能性が報告されている

- ビタミンD:免疫システムの調整に関与する。日光浴が難しい場合はサプリメントでの補給も選択肢

「筋トレを休むのが怖い」への対処

トレーニング習慣がある人にとって、休養への不安は自然な感情だ。しかし、以下の事実を理解することで不安を軽減できる。

まず、計画的な休養期間(ディロード)は多くのトレーニングプログラムに組み込まれている。これは長期的な筋力向上に不可欠な要素であり、風邪による休養も同様の効果が期待できる。

体調が許す範囲であれば、軽い自重トレーニング(腕立て伏せ・スクワットなど)を低ボリュームで行うことで、筋肉への最低限の刺激を維持できる。ただし、これは「首から上の軽い症状のみ」の場合に限る。

休養を**「筋肉の超回復と成長の機会」**として前向きに捉えることが、最も建設的な対処法だ。トレーニング適応の理論的背景については、フィットネス-疲労理論vs超回復理論:筋トレ効果を最大化する考え方で詳しく解説している。

風邪薬とプロテインの飲み合わせは大丈夫?

風邪薬とプロテインの併用は、基本的に問題ない。 薬理学的な相互作用のリスクは低く、どちらかの効果を打ち消すような反応は報告されていない。

基本的に風邪薬とプロテインの併用は問題ない

風邪薬の有効成分とプロテイン(タンパク質)の間に、臨床的に有意な薬物相互作用が起こるエビデンスはない。

ただし、胃腸への負担は考慮すべきだ。特にNSAIDs(イブプロフェン等)は胃粘膜に負担をかける作用があるため、プロテインシェイクと同時に飲むと消化不良を起こす可能性がある。風邪薬の服用とプロテイン摂取は、30分〜1時間程度の間隔を空けると安心だ。

「プロテインを飲むと痰が増える」は誤解

風邪中にプロテインを飲むと痰が増える、という話を耳にしたことがあるかもしれない。結論から言えば、この因果関係は複数のシステマティックレビューで明確に否定されている。

Balfour-Lynn(2019)のレビューは、牛乳の摂取が気道分泌物を増加させるという信念は科学的根拠を持たない「神話(Myth)」であると結論づけている。Pinnockら(1990)の実験では、被験者にライノウイルスを接種して風邪を発症させた後、牛乳の摂取量と客観的に測定された鼻汁の重さ・分泌物量を比較したが、牛乳を多量に飲んだグループと飲まなかったグループで統計的に有意な差は一切認められなかった。

ではなぜ「痰が絡む」と感じるのか。Arneyら(1993)の研究がそのメカニズムを解明している。牛乳や乳由来のプロテインを飲むと、乳脂肪分と乳タンパク質が口腔内の唾液(ムチン)と混ざり合い、一時的に液体の粘度が上昇する。この粘度の高い液体が喉の粘膜に付着することで、「喉が分厚くコーティングされた」「唾液がドロドロの痰になった」と感じる粘稠度錯覚(Mouth-feel) が起こる。これは口腔内の物理的な変化であり、気道の粘液(痰)が新たに産生されたわけではない。

決定的な証拠として、牛乳と同じ粘度に調整された大豆ベースの代替飲料を飲ませた実験でも、牛乳と同じ割合の被験者が「粘液が増えた」と報告している。これは乳タンパク質固有の作用ではなく、飲料のテクスチャーに起因する錯覚であることを裏付けている。

風邪中にプロテインの種類を選ぶなら

「痰が増える」は錯覚だが、風邪中の不快感を最小限に抑えたいなら、プロテインの選び方を工夫するのも手だ。

🥛 風邪中のプロテイン選択:

- ホエイプロテイン(WPI):カゼインが除去されており消化吸収が早い。乳糖もほぼ含まないため胃腸への負担が少ない

- 植物性プロテイン:乳由来の成分を完全に回避したい場合の選択肢

- カゼインプロテイン:A1型β-カゼインから生成されるBCM-7ペプチドが、一部の感受性の高い人で粘液分泌を誘発する可能性がある。気になる場合はA2ミルク由来の製品を選ぶ

乳製品で消化不良を感じる方は、別記事の乳糖不耐症でもお腹痛くない!安心のWPIプロテイン選び方ガイドも参考にしてほしい。

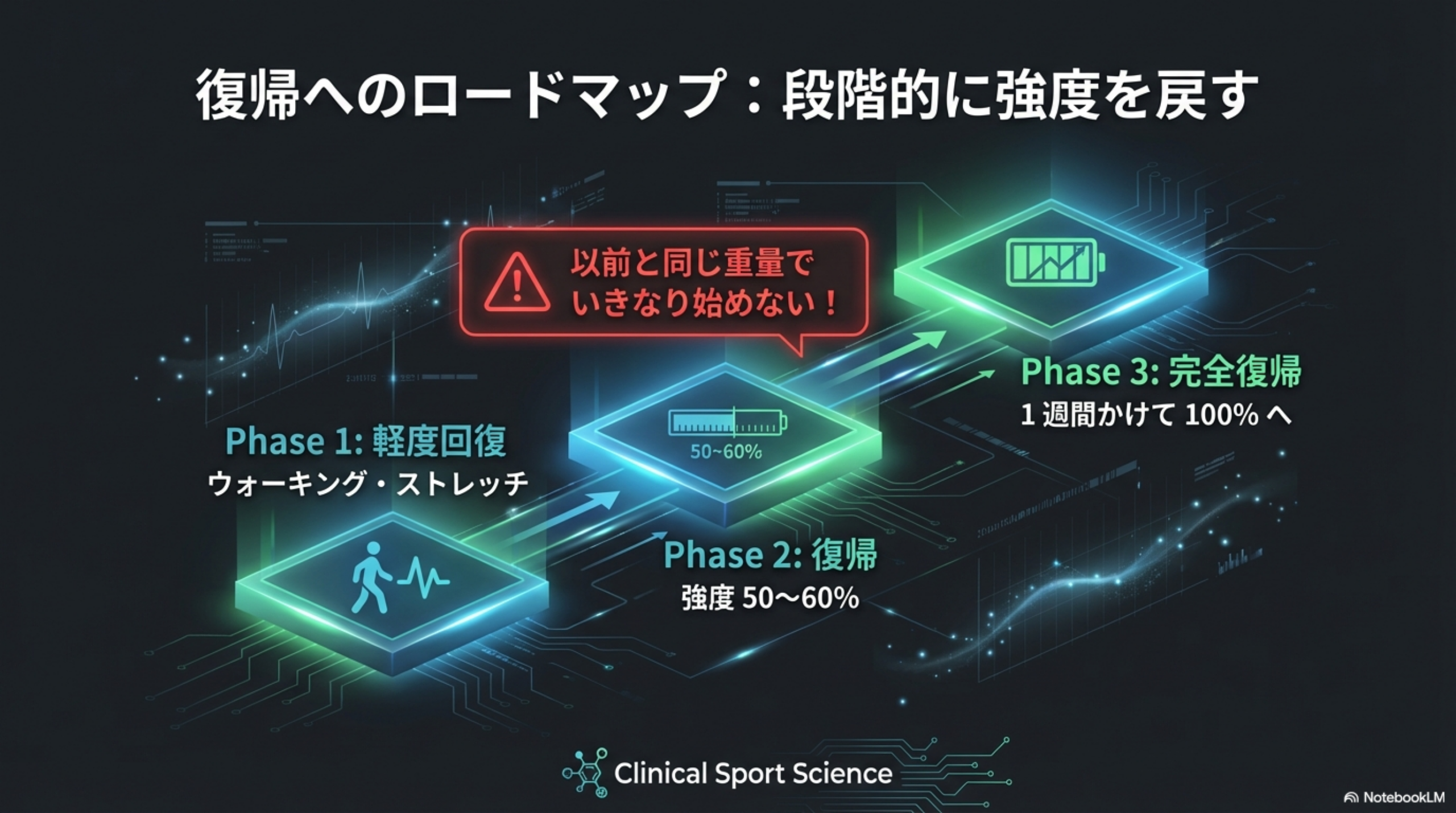

風邪治りかけに筋トレを再開するタイミングと方法

風邪の回復後、いきなり通常強度に戻すのは再発リスクが高い。段階的なアプローチで安全に復帰しよう。

回復段階別の再開ガイドライン

| 回復段階 | 時期の目安 | 推奨される活動 |

|---|---|---|

| 完全休養期 | 発症〜症状ピーク | 筋トレ完全休止。軽いストレッチ・室内歩行は可 |

| 軽度回復期 | 症状軽減から1〜2日 | ウォーキング・ヨガ。心拍数を通常の60〜70%以下に保つ |

| 中度回復期 | 症状消失から2〜3日 | 自重トレーニング・軽いウェイト。通常の50〜60%の強度 |

| 完全回復期 | 症状消失から4〜7日 | 通常のトレーニング強度へ段階的に復帰 |

段階的な負荷の戻し方

📈 復帰プログラムの目安:

- セット数:通常の半分から開始→1週間ごとに1〜2セット増やす

- 重量:通常の60〜70%から開始→1週間ごとに5〜10%ずつ増加

- 頻度:週2〜3回から始め、体調を見ながら増やす

いきなり「風邪前と同じ重量で追い込む」のは避ける。特に風邪中に体重が減った場合、グリコーゲンの回復が不十分な可能性があり、通常の筋力を発揮できない。焦って無理をすると怪我のリスクが高まる。

再発を防ぐための注意点

🛡️ 再発防止のポイント:

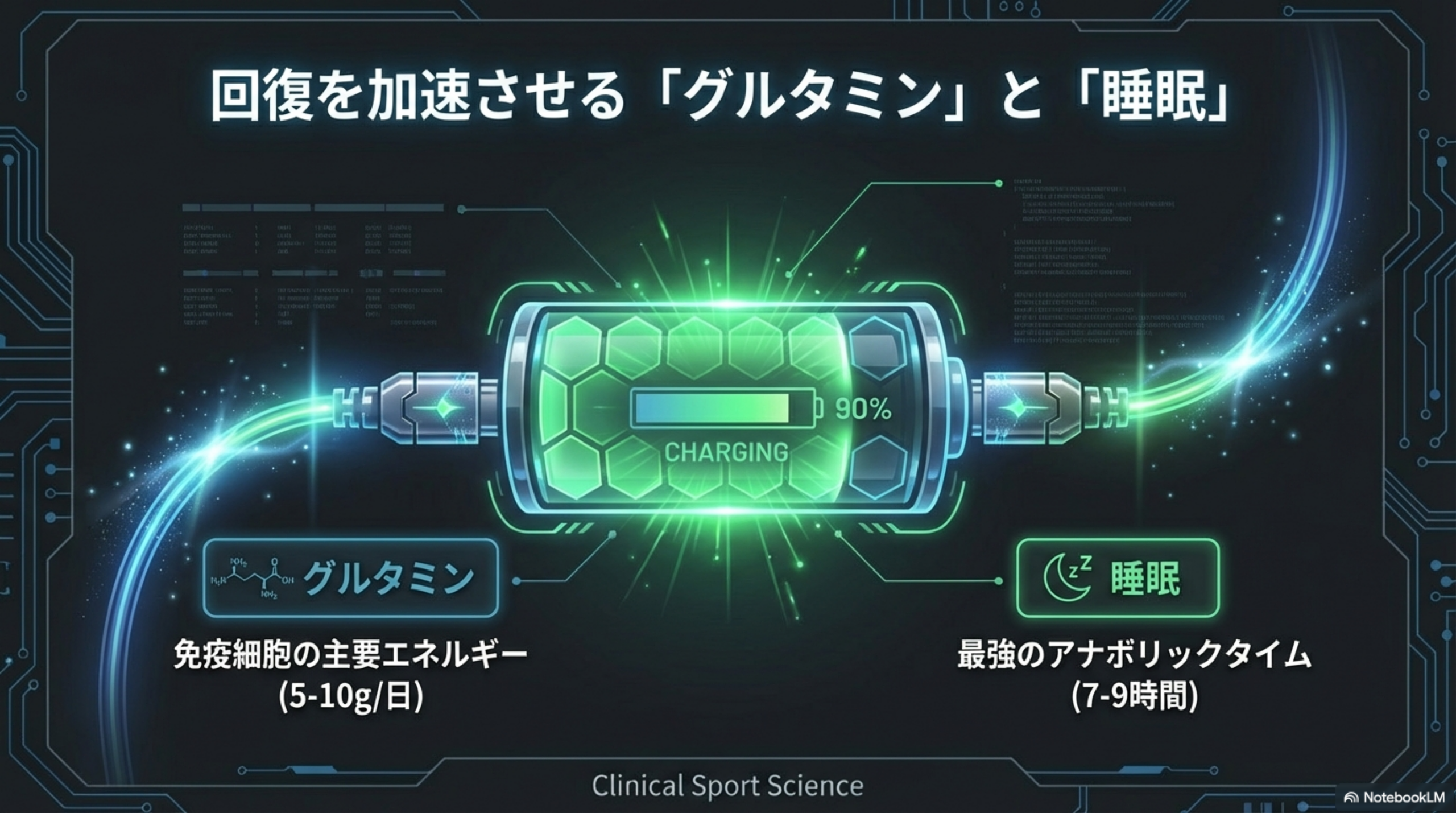

- 睡眠:7〜9時間の連続した睡眠を確保する

- 栄養:タンパク質・ビタミン・ミネラルの摂取を通常以上に意識する

- 体調観察:体調の変化に敏感になり、少しでも悪化したらすぐに強度を落とす

- オーバーワーク回避:復帰直後に追い込みすぎない。風邪後は免疫が完全回復していない可能性がある

筋トレ再開時の体の違和感について、筋肉痛がある時の筋トレ完全ガイド:科学的根拠に基づく実践的アプローチも合わせて確認しておくと安心だ。

風邪を早く治して筋トレに戻るための対策

風邪からの回復を早めるために、栄養・サプリメント・休養の3つを適切に管理しよう。

グルタミンで免疫力をサポートする

グルタミンは体内で最も豊富に存在するアミノ酸であり、免疫細胞(白血球・リンパ球)の主要なエネルギー源として機能する。

ハードなトレーニングを日常的に行う人は、運動によるストレスで体内のグルタミンが枯渇しやすい。グルタミンが不足すると免疫機能が低下し、風邪をひきやすくなったり、治りが遅くなったりする。

風邪の回復期には、1日5〜10gのグルタミン摂取が目安だ。水やプロテインシェイクに溶かして飲むのが手軽な方法になる。

グルタミンの詳しい効果と摂取方法については、グルタミンの効果と摂取方法:筋力維持・免疫力アップに必須の栄養素で解説している。

ビタミン・ミネラルの補給

免疫機能を支える栄養素を意識的に摂取することで、回復をサポートできる。

🍊 特に意識したい栄養素:

- ビタミンC:免疫細胞の機能維持に関与する。柑橘類・キウイ・ブロッコリー・パプリカに豊富

- ビタミンD:免疫システムの調整に関わる。日照不足の季節はサプリメントでの補給も選択肢

- 亜鉛:ウイルスの増殖抑制に関与し、風邪の期間を短縮する可能性が報告されている。牡蠣・牛肉・かぼちゃの種に豊富

通常の食事で十分な量を確保できない場合は、マルチビタミン・ミネラルサプリメントの活用も検討する。ただし、過剰摂取は逆効果になる可能性があるため、各栄養素の上限量を意識しよう。

睡眠と軽い活動で回復を早める

風邪からの回復において、質の高い睡眠は最も重要な要素だ。

😴 睡眠環境の最適化:

- 7〜9時間の連続した睡眠を確保する

- 寝室の温度を18〜22度に保つ

- 就寝前のブルーライトを避ける

- 症状が辛い場合は、就寝前に風邪薬を服用して睡眠の質を確保する

完全に安静にするよりも、15〜20分程度の軽い散歩やゆったりとしたストレッチを取り入れた方が血流が改善され、免疫機能の活性化が期待できる。ただし、「軽い活動」の範囲を超えないよう注意する。息が上がるようなペースは逆効果だ。

まとめ

風邪薬の成分は種類によって筋トレへの影響が大きく異なる。NSAIDs(イブプロフェン等)やアセトアミノフェンの高用量は筋タンパク質合成を抑制する可能性があり、抗ヒスタミン薬は運動後の血流増加と筋修復を妨げるリスクがある。トラネキサム酸もS6K1経路を介してタンパク質合成に干渉する可能性が示唆されている。一方、**去痰薬(アンブロキソール等)**は筋肉への直接的な影響がないため、安全に使用できる。

筋肉への影響を最小限にするには、総合感冒薬を避けて症状に合った単剤を選ぶのがコツだ。筋トレ後に風邪薬を飲む場合は3〜6時間の間隔を確保し、就寝前の服用を活用する。

風邪による1〜2週間程度の休養で筋肉が大幅に落ちることはない。体重減少の大部分はグリコーゲンと水分であり、トレーニング再開後に速やかに回復する。プロテインと風邪薬の併用も基本的に問題なく、「プロテインで痰が増える」は科学的に否定されている。

風邪治りかけの筋トレ再開は段階的に、通常の50〜60%の強度から。グルタミン、ビタミンC、亜鉛の摂取と十分な睡眠で回復をサポートしながら、焦らず体調の回復を最優先にすることが長期的なトレーニング成果につながる。

免疫力を上げる

風邪薬と筋トレに関するQ&A

- カロナール(アセトアミノフェン)を飲んで筋トレしても大丈夫?

-

短期間・通常用量(1回400〜500mg)なら大きな問題はないが、高用量(4,000mg/日)では筋タンパク質合成を抑制する可能性がある。筋トレ前後は避け、症状が重い場合は休養を優先する。

- バファリンやロキソニンを飲んだ後に筋トレできる?

-

いずれもNSAIDsに分類され、COX阻害により筋肉の回復プロセスを妨げる可能性がある。筋トレ当日の服用は避け、服用する場合は筋トレから4〜6時間以上空けるのが望ましい。

- 抗生物質を飲んでいるときに筋トレしても問題ない?

-

抗生物質自体が筋タンパク質合成を直接阻害するエビデンスは乏しい。ただし抗生物質が処方されるほどの感染症であれば、休養を優先すべき状況であることが多い。

- 風邪で38度の熱がある。筋トレしても大丈夫?

-

38度以上の発熱時は筋トレを避ける。 心臓への過剰負担・脱水リスク・免疫リソースの競合が理由。体温が平熱に戻ってから24時間以上経過するまで休養する。

- 筋弛緩剤を飲んでいるときに筋トレできる?

-

筋弛緩剤は筋収縮力を低下させるため、高重量トレーニングは避ける。転倒・怪我のリスクが高まるため、服用中は軽いストレッチ程度に留めるのが安全。

- 風邪の治りかけに筋トレを再開するベストなタイミングは?

-

症状が完全に消失してから2〜3日後に、通常の50〜60%の強度から再開するのが目安。焦って全力で追い込むと再発リスクが高まる。

- グルタミンは風邪の予防・回復に効果がある?

-

グルタミンは免疫細胞の主要なエネルギー源であり、ハードなトレーニングで枯渇しやすい。風邪の回復期に1日5〜10g摂取することで免疫機能をサポートできる可能性がある。

- 風邪薬とプロテインを同時に飲んでも大丈夫?

-

基本的に問題ない。 ただし胃腸への負担を考慮し、風邪薬とプロテインの摂取は30分〜1時間程度ずらすのが望ましい。

【参考情報】

- Effect of ibuprofen and acetaminophen on postexercise muscle protein synthesis(Trappe et al., 2002)

- Limited effect of over-the-counter doses of ibuprofen on mechanisms regulating muscle hypertrophy during resistance training in young adults(Lilja et al., 2023)

- The effects of ibuprofen on muscle hypertrophy, strength, and soreness during resistance training(Cornish & Chilibeck, 2008)

- Influence of acetaminophen and ibuprofen on skeletal muscle adaptations to resistance exercise in older adults(Trappe et al., 2011)

- A single dose of histamine-receptor antagonists before downhill running alters markers of muscle damage and delayed-onset muscle soreness(Reyes et al., 2017)

- Milk, mucus and myths(Balfour-Lynn, 2019)

- Milk consumption does not lead to mucus production or occurrence of asthma(Wüthrich et al., 2005)