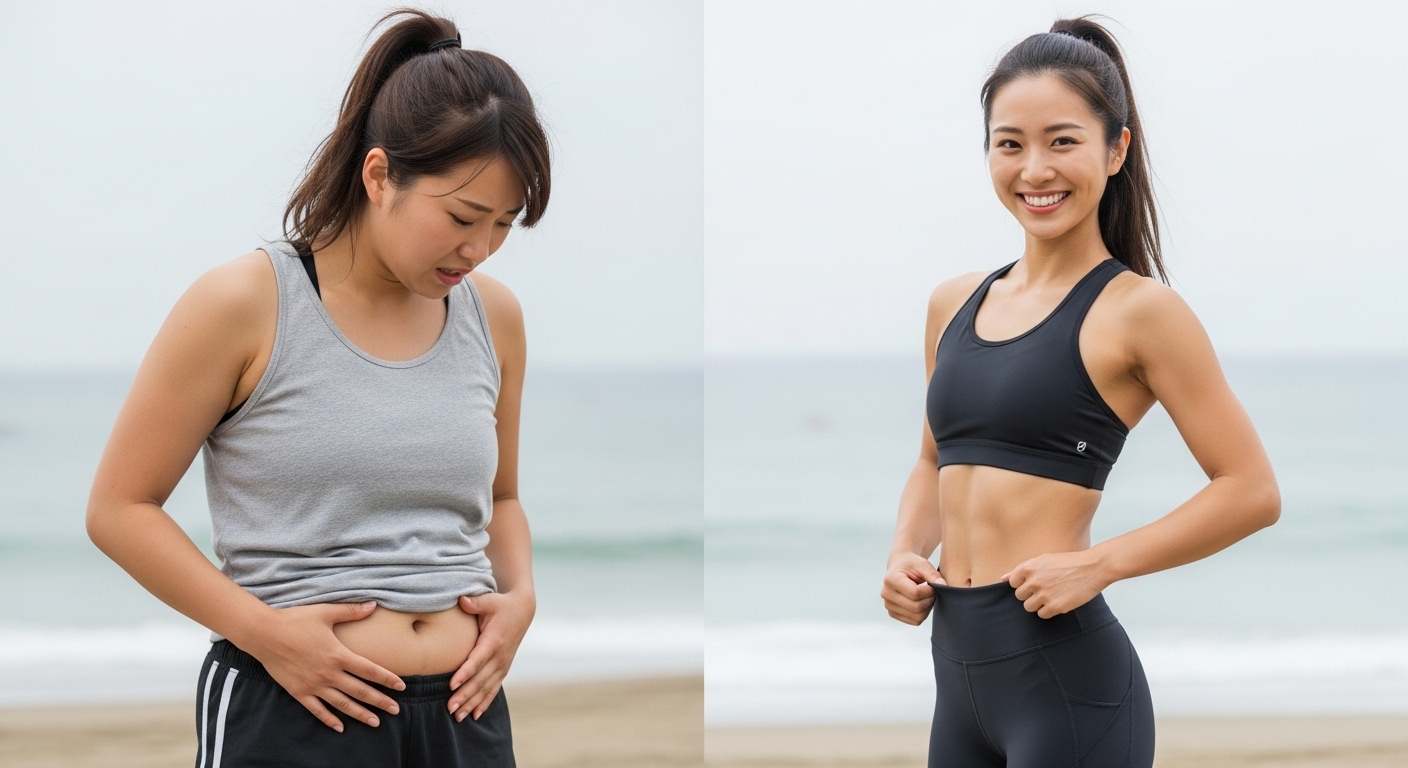

増量期で体重は増えたけど、鏡を見ると筋肉よりも明らかに脂肪が増えている。「いつから減量を始めればいいのか」「何ヶ月続ければ理想の体になれるのか」が分からず、ネットの情報は欧米人向けばかりで混乱していませんか?

実は、日本人は欧米人と異なり内臓脂肪がつきやすい体質なのに、多くの人が欧米式の増量方法(+500kcal以上)をそのまま実践し、筋肉ではなく脂肪ばかり増やしてしまっています。

この記事は、2023-2025年の最新研究と日本人の体質研究を基に、豊富なデータと科学的根拠に基づいて作成しました。増量期と減量期の最適な期間設定、日本人に適したカロリー管理、「脂肪ばかり増える」問題の解決策、男女別の実践方法まで網羅的に解説します。

この記事を読めば、自分の経験レベルと体質に合わせた最適な増量・減量サイクルを理解し、無駄な脂肪を増やさず効率的に理想の体を作る方法が分かります。実は、増量期のカロリー余剰は+100-200kcal/日で十分。従来の常識は日本人には多すぎたのです。

増量期と減量期の基本:なぜ期間を分けるのか

ボディビルダーやアスリートが冬に最もトレーニングに励んでいることをご存知でしょうか。彼らは増量期と減量期を戦略的に分けて効果的な体づくりを行っています。

筋肉増加と脂肪減少は同時に起こらない理由

筋肉の増加と脂肪の減少を同時に効率的に達成することは、特に経験者にとって困難です。

筋肉増加には、エネルギー過多(カロリーサープラス)が必要です。この状態で筋タンパク質合成が促進されます。一方、脂肪減少には、エネルギー不足(カロリーデフィシット)が必要です。この相反する要求が同時達成を困難にします。

🔄 エネルギー収支の関係:

- 増量期:カロリー過剰 → 筋肉合成促進(同時に脂肪も増える)

- 減量期:カロリー不足 → 脂肪燃焼促進(同時に筋肉も減りやすい)

体組成変化のメカニズム

体組成の変化は、**筋タンパク質合成(MPS)と筋タンパク質分解(MPB)**のバランスによって決定されます。テストステロンや成長ホルモンといった同化ホルモンが筋肉の成長を促進し、これらは十分なカロリー摂取と適切な休養がある環境で最も効果的に機能します。

体は継続的なカロリー制限に対して、代謝適応という防御機構を働かせます。しかし、減量中のエネルギー消費量の減少の大部分は、体重減少に伴う組織量の減少と、非運動性身体活動(NEAT)の低下によって説明できます。

重要な発見は、代謝適応の大きさは将来のリバウンドを予測しないという点です。リバウンドの主因は代謝の「損傷」ではなく、食欲ホルモンの変化と環境的要因による過食です。

日本人の体質と増量・減量の注意点

日本人若年層における体組成の問題が明らかになっています。

隠れ肥満(Normal Weight Obesity)の高頻度

BMIが正常範囲(<25 kg/m²)でも、体脂肪率が高く、特に体幹部の脂肪蓄積が顕著な表現型が多く見られます。日本人は欧米人に比べ、皮下脂肪を蓄える能力が低く、比較的低いBMIでも脂肪が内臓脂肪として蓄積されやすい遺伝的傾向を持ちます。

筋肉量不足による糖質処理能力の低さ

骨格筋は食後のグルコースの約80%を取り込む最大の処理器官です。日本人若年層の骨格筋量不足は、わずかなカロリー余剰でも内臓脂肪として蓄積されやすい代謝環境を作り出しています。

⚠️ 日本人の増量リスク:

- BMI25未満でも内臓脂肪蓄積のリスク

- 皮下脂肪の蓄積能力が低い

- 欧米式の増量(+500kcal以上)は脂肪増加に直結

【参考】

増量期の期間設定:いつから・何ヶ月続ける?

増量期を始めるタイミング

適切な増量開始時期は、体脂肪率、季節要因、トレーニング経験の3つの要素から判断します。

📊 体脂肪率による開始基準

体脂肪率が高い状態で増量を始めると、筋肉よりも脂肪が増えやすくなります。

推奨基準:

- 男性:15%以下が理想、18%以下なら開始可能

- 女性:23%以下が理想、28%以下なら開始可能

- 日本人:BMIより体脂肪率を優先

🌡️ 季節を考慮した開始時期

冬季(12-2月):基礎代謝が8-12%上昇し、筋量増加に最適。厚着の季節で体型変化が目立たず、集中的な増量に専念できます。

秋季(9-11月):気温の低下とともに、1日100-200kcalずつ段階的にカロリーを増やし、冬季の本格的な増量期に備えます。

避けるべき時期(3-6月):夏前の減量が必要な時期に増量期を設定すると、理想的なコンディションで夏を迎えることが難しくなります。

🎯 トレーニング経験別の判断基準

- 初心者(1年未満):体組成の安定確認後、年間を通じて開始可能

- 中級者(1-3年):秋から冬にかけての開始を推奨

- 上級者(3年以上):明確な周期化計画に基づく戦略的な開始

経験レベル別の増量期間

初心者向け(8-12週間)

- 週あたり体重0.5-1%の増加目標

- カロリー設定:維持カロリー+200-300kcal

- 2週間ごとの進捗確認と調整

神経適応と筋肥大が最も顕著に現れる時期です。トレーニングフォームの習得と基礎筋力の向上を優先します。

中級者向け(12-16週間)

- 週あたり体重0.35-0.7%の増加ペース

- カロリー設定:維持カロリー+150-250kcal

- 4週間ごとの体組成分析

体の反応を見ながら細かな調整が必要です。着実な進歩を積み重ねることが重要です。

上級者向け(16-24週間)

- 週あたり体重0.1-0.3%の緻密な管理

- カロリー設定:維持カロリー+100-200kcal

- 定期的なバイオマーカー測定

わずかな変化を積み重ねることが重要です。除脂肪体重に基づく個別的なカロリー設定を行います。

日本人の最適な体重増加ペース

| トレーニング経験 | 月間体重増加率 | 具体例(体重60kg) |

|---|---|---|

| 初心者(<1年) | 1.0-1.5% | 0.6-0.9kg/月 |

| 中級者(1-3年) | 0.5-1.0% | 0.3-0.6kg/月 |

| 上級者(>3年) | <0.5% | <0.3kg/月 |

これらのペースを超える体重増加は、増加分の多くが体脂肪となります。特に日本人の場合、その脂肪は内臓脂肪として蓄積されやすいため、推奨ペースの厳守が重要です。

増量期の実践:脂肪を抑えて筋肉を増やす方法

増量期で脂肪ばかり増える原因

🔥 カロリー過剰の見直し

過去の「大量に食べて大きくする」手法は現在では否定されています。研究によると、約600kcalの余剰を与えた群は、増分の多くが体脂肪であり、除脂肪量の増加には有意差がありませんでした。これは筋肉の合成速度には生理学的な限界があることを示しています。

推奨カロリー余剰:

- 初級者:維持カロリー+200-300kcal/日

- 中上級者:維持カロリー+100-200kcal/日

🇯🇵 日本人が脂肪を蓄積しやすい理由

- 皮下脂肪の蓄積能力が低い:余剰カロリーが内臓脂肪へ直結

- 内臓脂肪型蓄積の遺伝的傾向:低いBMIでもメタボリックリスク

- 筋肉量不足による糖質処理の限界:食後のグルコース処理能力が低い

体重増加ペースの管理方法

📈 体重記録の基本:

- 朝一番、トイレ後、食事前に測定

- 毎日同じ条件で計測

- 週平均の変動を重視

調整のタイミング:

- 週平均で目標ペースを0.3kg以上超えた場合:カロリーを100kcal削減

- 急激な増加(週1kg以上):即座にカロリーを200kcal削減

カロリーとマクロ栄養素の設定

🧮 カロリー設定の手順

ハリス・ベネディクト方程式(改訂版):

- 男性:BMR = 13.397 × 体重(kg) + 4.799 × 身長(cm) – 5.677 × 年齢 + 88.362

- 女性:BMR = 9.247 × 体重(kg) + 3.098 × 身長(cm) – 4.330 × 年齢 + 447.593

活動レベル係数を掛けて総消費カロリー(TDEE)を算出し、推奨カロリー余剰を加えます。

🥩 マクロ栄養素の最適配分

- タンパク質:体重1kgあたり2.0-2.4g

- 炭水化物:総カロリーの55-60%

- 脂質:総カロリーの20-25%

脂質が20%未満になるとテストステロン分泌が低下するリスクがあります。逆に30%を超えると炭水化物不足でトレーニングパフォーマンスが低下します。

日本人に効果的な栄養戦略

🌅 朝食でタンパク質20g以上の確保が最優先

日本人の最大の問題は朝食時のタンパク質不足です。筋タンパク質合成を最大化するには、一食あたり約0.24g/kg(体重60kgで約15g以上)のタンパク質が必要です。朝食での不足は、1日の筋肉合成機会を損失させます。

朝食の高タンパク質メニュー例:

- 納豆(1パック:8g)+ 卵2個(12g)+ ご飯 = 20g

- 鮭の切り身(100g:22g)+ ご飯 + 味噌汁 = 25g

- プロテインシェイク(25g)+ バナナ + オートミール = 30g以上

⏰ トレーニング直後のタイミングは重要ではない

「アナボリックウィンドウ」の絶対性は否定されています。総タンパク質摂取量が満たされていれば、摂取タイミングによる筋肥大効果の差はごくわずかです。日本人にとっては、トレーニング後よりも「朝食」のタイミングが重要です。

トレーニングプログラムの設計

🏋️ 基本的なトレーニング方針

- 週3-5回の頻度で各部位を刺激

- 中~高強度(8-12RM)での実施

- セット間休息は60-90秒

- 2週間ごとに負荷を2.5-5%増加

🎯 ストレッチ部位(伸張位)を重視した種目選択

筋肉が引き伸ばされた状態(伸張位)での負荷こそが筋肥大の最も強力なトリガーです。筋肉が伸張された状態で負荷を受けると、タイチンによる受動的張力が筋肥大シグナルを強力に活性化させます。

伸張位を重視した種目例:

- 大腿四頭筋:深くしゃがむスクワット

- ハムストリングス:シーテッドレッグカール

- 胸筋:ダンベルフライのボトム、ディップス

- 上腕三頭筋:オーバーヘッドエクステンション

💪 余力を1-2回残す(RIR法)による疲労管理

完全に疲労困憊に至る場合と、余力を1〜2回残す場合で、筋肥大効果に有意差はありません。RIR法により、セッション全体の総負荷量を高く維持でき、結果として筋肥大に有利に働きます。

【参考】

減量期はいつから始める?開始基準と期間設定

減量期の開始基準

📊 体脂肪率による開始基準

- 男性:18%以上で減量期を検討、20%以上なら必須

- 女性:28%以上で減量期を検討、30%以上なら必須

体脂肪率が高い状態で増量を続けると、インスリン感受性が低下し、余剰カロリーが筋肉ではなく脂肪として蓄積されやすくなります。

🎯 目標設定と期間計算

計算例:70kg・体脂肪率20%の男性が15%まで減量

- 減らすべき脂肪量:約4kg

- 安全な減量スピード(週0.5kg):4kg ÷ 0.5kg = 8週間

- 導入期2週間+安定化期4週間 = 合計14週間

理想的な減量期間の設定

健康的な減量では、体重の0.5-1%/週の減少が理想的です。

🗓️ 目的別の期間設定

- 一般的な健康改善:12-16週間、週0.5-0.7kgの減量

- アスリートの試合調整:8-12週間、週0.7-1kgの減量

- ボディビル大会向け:12-16週前から開始

📅 減量スピードの段階設定

- 導入期(2-3週間):現状から200-300kcal削減

- 本格減量期(8-12週間):段階的にカロリー制限強化

- 安定化期(4週間):新体重での代謝適応

減量期の注意点と停滞期対策

筋肉量維持の方法

🥩 タンパク質摂取量の増加

減量期には増量期よりも多くのタンパク質が必要です。カロリー制限下では、体はタンパク質をエネルギー源として利用しやすくなります。

- 体重1kgあたり2.2-3.0g

- 例:70kgの場合、154-210g/日

🏋️ トレーニング強度の維持

- 週3-4回の高強度トレーニング維持

- 使用重量は増量期と同レベルを目指す

- セット数は10-15%削減してもOK

代謝低下への対応

🔥 代謝適応の実態と誤解

減量中のエネルギー消費量の減少の大部分は、体重減少に伴う組織量の減少と、NEATの低下によって説明できます。重要な発見は、「代謝適応の大きさは将来のリバウンドを予測しない」という点です。

🍽️ ダイエットブレイクの効果(主に心理的メリット)

ダイエットブレイクがRMRの低下を抑制する効果は確認されていますが、最終的な体脂肪減少量の増加への証拠は限定的です。主に長期間の減量における心理的疲弊を管理するツールとして位置づけられます。

実施方法:

- 4-6週間の減量ごとに1-2週間設定

- 維持カロリーまで戻す(カロリー余剰にはしない)

- トレーニングは継続

停滞期を突破する方法

📉 週単位でのカロリー調整(100kcal刻み)

停滞期(2週間以上体重が変わらない)に入ったら:

- 食事記録の正確性を確認

- 1日100kcalを削減(一気に大幅削減はNG)

- 2週間様子を見る

- 変化がなければさらに100kcal削減

急激なカロリー削減は代謝をさらに抑制するリスクがあります。

【参考】

増量期と減量期の切り替え方法

リバースダイエットの問題点

長らく推奨されてきた「リバースダイエット(週に50-100kcalずつ増やす手法)」には重大な問題があります。

❌ リバースダイエットの3つの問題

- ホルモン回復の遅延:エネルギー不足の延長により、テストステロン、甲状腺ホルモン、レプチンの回復が遅れる

- 代謝向上の幻想:体重が増えないのはNEATの増加や水分バランスの変動によるもの

- エネルギー不足の延長:特に女性アスリートの月経機能回復を妨げる

リカバリーダイエットの実践

現在推奨されるのは、減量終了直後に「推定される新しい維持カロリー」まで一気に摂取量を引き上げるリカバリーダイエットです。

✅ リカバリーダイエットの原則

- 維持カロリーへの即時復帰:減量終了時の体重で再計算した維持カロリーへ即座に移行

- グリコーゲン補充による体重増加は正常:1〜2kgの体重増加は体脂肪ではない

- ホルモンバランスの速やかな回復:エネルギー不足を即時解消し、生理機能の回復を優先

🎯 実践手順

- Week 1-2:維持カロリーの継続、1-2kg増加を受け入れる

- Week 3-4:体調とパフォーマンスの観察

- Week 5以降:次の増量期へ移行(必要な場合)

切り替えの具体的手順

📅 移行期のタイムライン

- 維持カロリー継続(1-2週間):体重の安定と体調の回復を確認

- 段階的に増量用カロリーへ移行(2-3週間):週単位で100-150kcalずつ増加

- 本格的な増量期へ(4週目以降):目標カロリー余剰に到達

【参考】

女性と男性の増量・減量スパン設定

女性の増量期・減量期

📊 期間とペースの基本

- 増量期:10-16週間

- 減量期:12-18週間

- 体重増加ペース:週0.2-0.3kg

- 体重減少ペース:週0.3-0.5kg

この緩やかなペースが重要な理由は、女性はホルモンバランスが崩れやすく、急激な体重変化が月経周期に悪影響を及ぼすリスクが高いためです。

🌸 月経周期との関係

月経周期に基づくトレーニング調整は不要

高品質な研究において、卵胞期と黄体期の間で、筋力発揮能力や筋肥大効果に有意な差は認められませんでした。推奨されるのは「症状ベース」のアプローチです。

- 生理痛やPMSの症状が重い日のみ調整

- 「黄体期だから休む」のではなく「体調が悪い時のみ調整」

- 症状が軽い場合は通常通りトレーニング継続

⚠️ エネルギー不足(LEA)のリスク

無月経や月経不順を持つ選手は、除脂肪量あたりの安静時代謝量が有意に低いことが確認されています。これは、エネルギー不足に対し、身体が生殖機能をシャットダウンすることで適応している状態です。

日本人女性の場合、減量の停滞が見られた際は、カロリーを減らす前に月経状況を確認することが最優先です。

💪 体脂肪率管理

健康維持の適正範囲(年齢別):

- 20代〜30代:21-27%

- 40代〜50代:22-28%

体脂肪率が20%以下の長期維持は、月経不順、骨密度低下、ホルモンバランスの乱れなどのリスクを伴います。

【参考】

男性の増量期・減量期

💪 テストステロン分泌の最適化

- 十分な睡眠時間の確保(7-9時間)

- 健康的な脂質摂取(総カロリーの25-30%)

- 過度なストレスを避ける

⏰ トレーニング時間帯の選択(16-20時)

夕方16時から20時の間にトレーニングを行うことで、テストステロン分泌が最も活発になります。ただし、継続できる時間帯を優先してください。

🏋️ 大型複合種目の優先

スクワット、デッドリフト、ベンチプレスなどの大型複合種目を中心としたプログラムが、ホルモン分泌を最大限に促進します。

その他の目的別設計

ボディビル志向:

- オフシーズン:9月-2月(約6ヶ月)

- プレコンテスト:大会12-16週前から開始

健康維持目的:

- 緩やかな増量期:3-4ヶ月

- 調整期:1-2ヶ月

- 維持期:4-5ヶ月

アスリート:

- オフシーズン:3-4ヶ月

- プレシーズン:2-3ヶ月

- インシーズン:競技期間に応じて

増量・減量サイクルの年間計画

季節を活用したサイクルの組み方

❄️ 冬季(12月-2月):増量期に最適

基礎代謝が8-12%上昇し、厚着の季節で体型変化が目立たず、集中的な筋量増加に専念できます。

🌸 春季(3月-5月):減量フェーズへの移行期

気温の上昇とともに代謝も活発になり、自然な減量がしやすい環境です。1日200〜300kcalの緩やかなカロリー制限から開始します。

☀️ 夏季(6月-8月):集中的な減量期

代謝が活発で水分代謝も促進される時期です。7月までを集中的な減量期間として設定し、8月は維持期として体型の安定化を図ります。

🍂 秋季(9月-11月):増量期への準備期間

気温の低下とともに、1日100〜200kcalずつ段階的にカロリーを増やし、冬季の本格的な増量期に備えます。

長期的なサイクル設計

📊 初年度:基礎を築く(8ヶ月増量+4ヶ月減量)

最初の1年は、体の反応を理解し、基礎を築く重要な期間です。比較的長めの増量期と短めの減量期という構成が適しています。

🔄 2年目以降:より戦略的なサイクル(4ヶ月増量+2ヶ月減量×2)

体の反応パターンを理解できている2年目以降は、より短いスパンで効果的に組み合わせることができます。年間で2サイクル実施できます。

🎯 5年後を見据えた長期計画

5年という期間があれば、筋肉の成熟度が増し、個人の体質や生活リズムに完全に適応したカスタマイズされたサイクルを確立できます。

個人の生活に合わせた調整

💼 仕事の繁忙期との調整

繁忙期は「維持」を目標とし、無理に増量や減量を進めないことが重要です。

- トレーニング頻度を週3回に削減

- 栄養管理を維持期カロリーに設定

- 仕事が落ち着いてから再度本格的なサイクルへ

🎉 年間イベントとの調和

結婚式、同窓会などの体型を意識するイベントがある場合は、イベントの8〜12週前から計画的な減量期に入ることで、理想的なコンディションを目指せます。

よくある質問と回答

- 増量期は何ヶ月続けるべき?

-

初心者8-12週間、中級者12-16週間、上級者16-24週間が目安です。体脂肪率の上昇(男性18%、女性28%以上)が見られたら期間途中でも減量期への移行を検討してください。

- 減量期はいつから始めるべき?

-

体脂肪率が男性18%以上、女性28%以上になったタイミングが目安です。夏に向けて引き締めたい場合は、3月頃から12-16週間の減量期を設定すると効果的です。

- 増量期で脂肪ばかり増える場合の対処法は?

-

カロリー余剰が多すぎる可能性があります。+500kcal以上は脂肪蓄積の原因となるため、+100-200kcal/日に抑えてください。日本人は内臓脂肪がつきやすいため、体重増加ペースを週0.5%以下に管理することが重要です。

- 女性の増量期・減量期の期間設定は男性と違う?

-

基本的な期間は同じですが、体重増加ペースをより緩やかに(週0.2-0.3kg)設定することを推奨します。月経周期に合わせた複雑な調整は不要ですが、エネルギー不足(LEA)による月経不順には注意が必要です。

- 増量期と減量期を分けないとダメ?

-

経験者の場合、筋肉増加と脂肪減少を同時に効率的に達成することは困難です。初心者は「体重維持」を目標にトレーニングすることで両方の効果を得られる可能性がありますが、中級者以降は期間を明確に分けた方が効率的です。

- 減量後のリバウンドを防ぐ方法は?

-

従来のリバースダイエット(週+50kcalずつ増加)ではなく、維持カロリーへ即座に戻す「リカバリーダイエット」を推奨します。減量後の1-2kgの体重増加はグリコーゲン補充による正常な反応で、脂肪ではありません。

- 1ヶ月でどれくらい体重を増やすべき?

-

初心者で体重の1.0-1.5%(体重60kgなら0.6-0.9kg/月)、中級者で0.5-1.0%(0.3-0.6kg/月)、上級者で0.5%未満(0.3kg/月未満)が推奨されます。

- 停滞期を抜け出すにはどうすればいい?

-

減量期の停滞は代謝適応によるものですが、「代謝の損傷」ではありません。週単位で100kcal刻みの調整、トレーニング強度の維持、NEATの増加で対応できます。

まとめ

増量期と減量期の適切な期間設定は、効率的な体づくりの基礎です。

重要なポイント:

- カロリー余剰は+100-200kcal/日で十分(+500kcal以上は不要)

- 日本人は内臓脂肪がつきやすいため、体重増加ペースを控えめに

- 朝食でタンパク質20g以上の確保が最優先

- リバースダイエットではなくリカバリーダイエットを採用

- 女性は月経周期ではなく症状に合わせた調整を

個人の体質、トレーニング経験、生活リズムに合わせて柔軟に調整することで、持続可能な体づくりが実現できます。定期的な体組成測定と進捗確認を行いながら、自分に最適なサイクルを見つけていきましょう。

【参考情報】