筋トレに励む多くの人が、最大の効果を求めて日々汗を流しています。しかし、単に筋肉を追い込むだけでは十分ではありません。真の成長は、トレーニングと回復のバランスにあるのです。

現在、筋トレの世界で注目を集めているのが、「フィットネス-疲労理論」と「超回復理論」という2つの考え方です。これらの理論は、トレーニング後の身体の回復プロセスを異なる視点から捉えています。

フィットネス-疲労理論は、トレーニング効果と疲労の関係に着目し、パフォーマンスの変化を説明します。一方、超回復理論は、トレーニング後に一時的に能力が向上する現象に焦点を当てています。

これらの理論を正しく理解し、自分のトレーニングに適切に応用することで、より効果的なプログラムを組むことができます。結果として、筋力増強や体型改善といった目標達成への近道となるでしょう。

本記事では、フィットネス-疲労理論と超回復理論の基本概念から実践的な応用方法まで、詳しく解説していきます。あなたの筋トレ生活をより科学的で効率的なものにするための、貴重な指針となるはずです。

さあ、筋トレの効果を最大化する最新の考え方を、一緒に探っていきましょう。

フィットネス-疲労理論とは

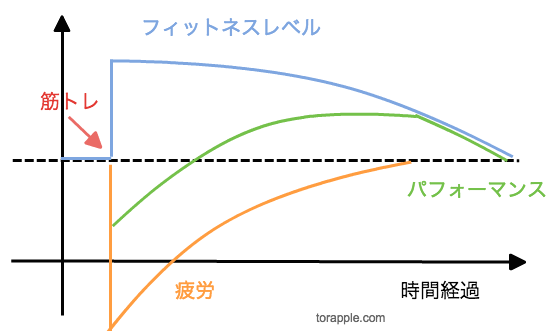

フィットネス-疲労理論は、筋力トレーニングの効果と回復プロセスを説明する現代的なアプローチです。従来の考え方よりも複合的な視点で身体の適応を捉え、より効率的なトレーニング計画の立案に役立ちます。この理論は、トレーニング後の身体の変化を二つの要因で説明する点が特徴的です。

フィットネス-疲労理論の基本概念

- フィットネス要因:トレーニングによって引き起こされるポジティブな適応。筋力増強、持久力向上、神経適応、代謝効率の改善などが含まれます。

- 疲労要因:トレーニングによって生じるネガティブな影響。筋肉の微細損傷、グリコーゲン枯渇、ホルモンバランスの乱れ、中枢神経系の疲労などが該当します。

この理論によると、実際のパフォーマンスは「フィットネス要因」から「疲労要因」を引いた差で決まります。トレーニング直後は疲労が大きいためパフォーマンスは低下しますが、時間経過とともに疲労が回復し、フィットネス要因が上回ることでパフォーマンスが向上します。重要なのは、フィットネス要因と疲労要因の回復速度が異なる点です。一般的に、疲労は比較的早く回復しますが、フィットネス要因の効果はより長く持続します。

フィットネス-疲労理論のメリットとデメリット

メリット:

- より現実的な回復プロセスの説明が可能で、実践的なトレーニング計画を立てやすい

- 個人差や種目特性を考慮したカスタマイズされたプログラム設計に役立つ

- 高頻度トレーニングの効果を科学的に説明できる

- 部位別トレーニングの合理性を裏付ける理論的根拠となる

デメリット:

- 要因の定量化が難しく、個人ごとの最適なタイミングを見極めるのが困難

- 初心者にとっては複雑で理解しづらい場合がある

- 実践には自己モニタリング能力が必要となる

- トレーニング効果の予測が難しい場合もある

フィットネス-疲労理論を支持する最新の研究結果

最近の研究では、高頻度トレーニングの有効性が数多く報告されています。2023年の研究レビューでは、週3〜5回の高頻度トレーニングが筋肥大と筋力向上に効果的であることが示されました。これは、フィットネス-疲労理論の考え方と一致しており、完全な回復を待たずとも、適切なタイミングでトレーニングを行うことの重要性を示唆しています。

また、疲労の種類や回復速度が筋群や運動タイプによって異なることも明らかになっています。例えば、大きな筋群(大腿四頭筋など)と小さな筋群(上腕二頭筋など)では回復時間が異なり、また、高強度・低回数トレーニングと低強度・高回数トレーニングでは疲労の質が異なります。これらの知見は、フィットネス-疲労理論の複合的な視点を支持しています。

フィットネス-疲労理論は、「サイヤ人」のような劇的な超回復を期待するのではなく、より現実的かつ科学的なアプローチでトレーニング効果を最大化することを目指しています。筋肉への刺激と回復のバランスを細かく調整することで、持続的な成長を促進する考え方と言えるでしょう。

超回復理論とは

筋トレの世界で長く支持されてきた超回復理論は、トレーニング後の身体変化を科学的に説明するモデルとして多くのアスリートやトレーニーに活用されています。この理論は筋肉の成長プロセスを明確に示し、効果的なトレーニング計画の基礎となっています。

超回復理論の基本概念

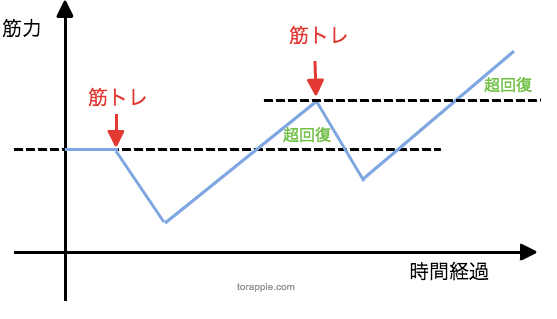

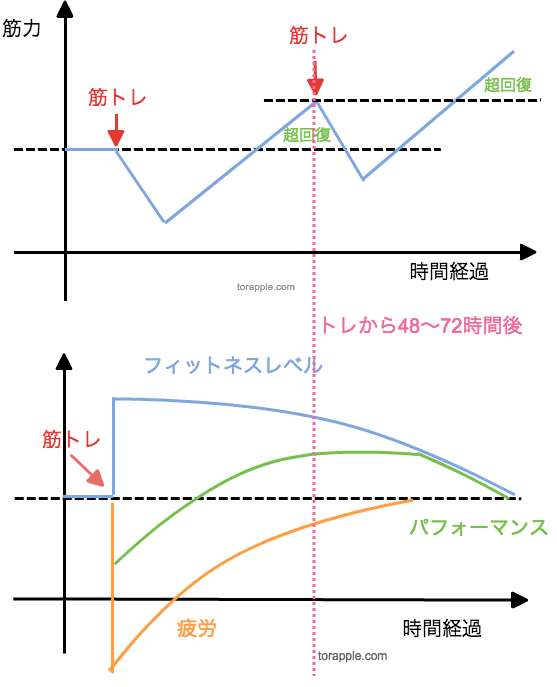

超回復理論は、トレーニング後の身体回復過程を説明する体系的なモデルです。この理論によると、適切な強度のトレーニングによって身体に負荷をかけると、一時的にパフォーマンスが低下しますが、その後の適切な回復期間を経て、元のコンディションを超えるレベルまで回復するというものです。

この現象は、「刺激→疲労→回復→適応」のサイクルとして理解できます。トレーニングによって筋繊維に**微細な損傷(マイクロダメージ)**が生じ、それを修復・強化する過程で筋肉が以前より強く大きくなるという考え方が基盤となっています。

超回復のメカニズム:詳細プロセス

超回復は以下の5つの段階で進行します:

- トレーニング段階:適度な負荷(オーバーロード原理に基づく)をかけることで筋繊維に微細な損傷が生じ、ホルモンバランスや代謝に変化が起こります。

- 疲労期:トレーニング直後から約24時間は、筋グリコーゲンの減少、筋繊維の損傷、神経系の疲労により一時的にパフォーマンスが低下します。

- 回復期:休息、適切な栄養摂取(特にタンパク質と炭水化物)、質の高い睡眠により、損傷した筋繊維の修復プロセスが本格化します。この時期にはタンパク質合成が活発化し、成長ホルモンやテストステロンなどのホルモン分泌が増加します。

- 超回復期:通常トレーニング後36〜72時間頃に訪れ、修復が進んだ結果、元の状態以上に筋力、筋持久力、筋肥大などが向上します。この時期に筋肉は以前より強く、大きく、そして効率的になります。

- 元の状態への回帰:超回復のピークを過ぎると、新たな刺激がない場合は徐々に適応が失われ、元の状態に戻っていきます。これは身体がエネルギー効率を最適化しようとする自然な反応です。

理想的なトレーニング計画では、超回復のピーク時に次のトレーニングを行うことで、継続的な能力向上(プログレッシブ・オーバーロード)を実現できます。

超回復理論のメリットとデメリット

メリット:

- 明確な概念フレームワーク:トレーニングと回復の関係を直感的に理解しやすく、初心者でも計画を立てやすい

- モチベーション強化:努力が確実に成果につながるプロセスを視覚化でき、継続意欲が高まる

- オーバートレーニング防止:適切な休息の重要性を強調し、怪我や燃え尽き症候群のリスクを軽減する

- 目標設定の指針:トレーニング頻度や強度を決める際の理論的根拠を提供する

デメリット:

- 個人差への対応が困難:超回復のタイミングは遺伝的要因、年齢、トレーニング経験、栄養状態などによって大きく異なる

- 適用範囲の限界:持久系トレーニングや技術練習など、異なる適応メカニズムで効果が現れる運動には完全には適用できない

- 過度な休息のリスク:超回復を過度に意識するあまり、必要以上に休息を取り、トレーニング頻度が不足する可能性がある

- 単純化されたモデル:実際の生理学的プロセスはより複雑で、単一の曲線では表現しきれない側面がある

超回復理論は、特に筋力トレーニングや筋肥大トレーニングにおいて広く受け入れられている考え方です。しかし、実際のトレーニングプログラムを組む際は、個人の目標や体質、回復能力、生活リズムなども総合的に考慮する必要があります。

最新の研究では、超回復のタイミングが筋群や運動タイプによって異なることや、栄養摂取のタイミングが回復プロセスに大きく影響することも明らかになっています。これらの知見を取り入れることで、より効果的なトレーニングプログラムの設計が可能になるでしょう。

フィットネス-疲労理論と超回復理論の違い

トレーニングの効果を最大化するためには、回復プロセスを正しく理解することが不可欠です。フィットネス-疲労理論と超回復理論は、トレーニング後の身体の回復と適応を異なる視点から捉えています。これらの理論の違いを理解することで、自分の目標に合った効果的なトレーニングプログラムを設計できるようになります。

回復プロセスの捉え方の違い

超回復理論は、トレーニング後の回復を単一の曲線で表現します。この理論では:

- トレーニング直後にパフォーマンスが一時的に低下

- 休息と栄養摂取により徐々に回復

- 回復が進むと元のレベルを超えて一時的に向上(超回復状態)

- やがて元のレベルに戻る

これは、「刺激→破壊→回復→適応」という単純かつ直感的なモデルです。

一方、フィットネス-疲労理論は、回復プロセスを二つの独立した要因の相互作用で説明します:

- フィットネス要因:トレーニングによる正の適応効果(筋力や持久力の向上など)

- 疲労要因:トレーニングによる負の影響(筋肉の疲労、エネルギー枯渇など)

この理論によれば、トレーニング後のパフォーマンスは「フィットネス要因 – 疲労要因 = 実際のパフォーマンス」という式で表されます。重要なのは、これらの要因が異なる速度で変化することです。一般的に、疲労は早く回復しますが、フィットネス効果はより長く持続します。

トレーニング頻度への影響

トレーニング頻度の設定は、どちらの理論を採用するかによって大きく異なります。

超回復理論に基づくトレーニング頻度:

- 超回復のピーク時に次のトレーニングを行うことが理想的

- 一般的に筋群ごとに48〜72時間の回復期間が必要

- 結果として週2〜3回の部位別トレーニングが推奨される

- 完全な回復を待つため、低〜中頻度のトレーニングになりがち

フィットネス-疲労理論に基づくトレーニング頻度:

- 疲労が完全に回復していなくても、フィットネス要因が疲労要因を上回れば効果的なトレーニングが可能

- フィットネス効果の持続時間と疲労の蓄積度のバランスを考慮

- 個人の回復能力やトレーニング強度に応じて柔軟な頻度設定が可能

- 高頻度トレーニングや複雑な周期化にも科学的根拠を提供

最新の研究では、筋肥大に関して週3〜5回の高頻度トレーニングの有効性が報告されており、これはフィットネス-疲労理論の考え方と一致しています。

適用に適したトレーニングタイプ

両理論は異なるトレーニングスタイルに対してそれぞれ適合性があります。

超回復理論が適しているトレーニング:

- 高強度・低頻度のワークアウト

- 最大筋力を目指すウェイトトレーニング

- HIIT(高強度インターバルトレーニング)

- 初心者や回復力の低い人のプログラム

フィットネス-疲労理論が適しているトレーニング:

- 持久系スポーツ(ランニング、水泳、サイクリングなど)

- 技術系スポーツ(テニス、格闘技、チームスポーツなど)

- 高頻度のストレングストレーニング

- プロアスリートや上級トレーニーのプログラム

- 複合的なトレーニング目標を持つ人

科学的根拠と実践的応用

最新の研究知見によれば、フィットネス-疲労理論の方がより現実的なトレーニング効果を説明できるとされています。特に、異なる筋群の回復速度や中枢神経系と末梢神経系の疲労の違いなど、複雑な生理学的プロセスを考慮できる点が評価されています。

一方で、実用性の観点からは、超回復理論のわかりやすさと直感的な理解しやすさが初心者指導には有効です。

実際のトレーニングプログラムでは、これら両理論の知見を組み合わせることで、より効果的な結果を得られる可能性があります。例えば:

- マクロサイクル(長期計画)ではフィットネス-疲労理論を適用

- ミクロサイクル(週単位計画)では超回復のタイミングを考慮

最終的には、個人の目標、回復能力、ライフスタイル、そしてトレーニング経験に合わせて、最適なアプローチを選択することが成功への鍵となります。す。

どちらの理論を適用すべきか

トレーニング効果を最大化するために、フィットネス-疲労理論と超回復理論のどちらを適用すべきか迷う方も多いでしょう。実際のところ、一概にどちらが優れているとは言えません。個人の目標、身体の状態、トレーニング経験などによって、最適な理論は変わってきます。

個人の目標や条件による選択

トレーニング理論の選択基準:

- 筋肥大重視の場合:超回復理論に基づいた集中的なトレーニングと十分な回復期間の確保が効果的

- パフォーマンス向上重視の場合:フィットネス-疲労理論を考慮した計画的なトレーニング頻度と強度の調整が有効

- 初心者:超回復理論に基づいた比較的シンプルなスケジュールから始めることで、基礎的な筋力向上と適応を安全に促進できる

- 上級者:フィットネス-疲労理論を取り入れた複雑なプログラミングで各筋群への刺激を最適化し、停滞期を乗り越える成長を目指せる

最新の研究では、トレーニング経験に応じた理論の適用が重要であることが示されています。初心者は少ない刺激でも効果が出やすく、上級者ほど適切な疲労管理と回復戦略が重要になります。

両理論を組み合わせた効果的なアプローチ

実際のトレーニングでは、両理論のメリットを組み合わせることが最も効果的です。効率的な組み合わせ方法として:

周期的プログラミングの活用:

- 週単位では超回復理論に基づいて全体的なトレーニング頻度と強度を設定

- 日単位ではフィットネス-疲労理論を考慮し、異なる筋群の組み合わせや疲労の蓄積を管理

- 月単位ではトレーニング強度と量を周期的に変化させ、身体の適応を最大化

このようなアプローチにより、オーバートレーニングを避けながらも継続的な進歩を促し、最大限の効果を引き出すことができます。特に、停滞期を迎えた際には、理論の視点を切り替えることで新たな刺激を与えられることも重要なポイントです。

専門家の見解と最新のトレンド

最新の研究では、個人差がトレーニング効果に大きく影響することが明確になっています。2024年の研究によると、同じトレーニングプログラムでも個人によって筋肥大や筋力向上の反応に最大4倍の差が生じることが確認されています。

専門機関の推奨事項:

- アメリカスポーツ医学会(ACSM)の指針:初中級者は週2-3回の全身トレーニング、上級者は週4-6回の分割トレーニングが効果的

- 国際ストレングス&コンディショニング協会(NSCA):目標と回復能力に応じた頻度調整を重視

- 最新の研究トレンド:回復状態を客観的に評価するバイオマーカーやウェアラブルデバイスの活用

ただし、これらはあくまで一般的な指針です。自身の回復力や生活リズム、ストレスレベルに合わせて調整することが何よりも重要です。

最終的には、継続的なトレーニングと体調の記録を通じて、自分に最適なアプローチを見つけることが成功への近道となります。理論は参考にしつつ、自身の体からのフィードバックと対話しながらトレーニングを進めていくことをおすすめします。

実践的なセルフモニタリング方法として、トレーニング前の気分や体調、セッション中のパフォーマンス、その後の回復状態を5段階で評価する簡単な記録をつけることで、個人に最適な理論の適用バランスを見つけることができます。

効果的なトレーニングスケジュールの組み方

効果的なトレーニングスケジュールを組むことは、筋力向上や体型改善の成功に不可欠です。フィットネス-疲労理論と超回復理論の両方を理解し、適切に応用することで、最適なスケジュールを作成できます。科学的根拠に基づいたアプローチを取り入れることで、トレーニング効果を最大化しましょう。

フィットネス-疲労理論に基づくスケジュール例

フィットネス-疲労理論では、トレーニング頻度を高めつつ、各セッションの強度を調整することが重要です。この理論に基づくトレーニングの特徴:

- 週4-6日のトレーニング頻度

- 部位分割によるターゲット筋群の集中刺激

- 強度のウェーブローディング(高・中・低強度を計画的に配置)

実践的なスケジュール例:

- 月曜日:胸・三頭(高強度)

- 火曜日:背中・二頭(中強度)

- 水曜日:脚(高強度)

- 木曜日:肩・腹筋(中強度)

- 金曜日:全身(低強度)

- 土曜日:弱点部位(中〜高強度)

- 日曜日:アクティブレスト(軽いウォーキングやストレッチ)

この方法では、疲労を分散させながら、継続的に筋肉に刺激を与えることができます。最新の研究では、筋群ごとの週2回の刺激が筋肥大に最適という結果も出ており、このようなスプリットルーティンは上級者に特に効果的です。

超回復理論に基づくスケジュール例

超回復理論では、トレーニングと十分な休息のバランスが鍵となります。この理論に基づくトレーニングの特徴:

- 週3-4日の適度なトレーニング頻度

- フルボディまたはアッパー/ローワー分割

- セッション間の十分な回復時間確保(48-72時間)

実践的なスケジュール例:

- 月曜日:フルボディ(高強度)

- 火曜日:完全休養

- 水曜日:アクティブレスト(軽い有酸素運動)

- 木曜日:フルボディ(高強度)

- 金曜日:完全休養

- 土曜日:フルボディ(高強度)

- 日曜日:完全休養

この方法では、各筋群に十分な回復時間を与えながら、効果的に筋肉を刺激します。初中級者や回復力に不安がある方、40代以上のトレーニーにとって特に有効なアプローチです。

個人化されたスケジュールの作成方法

最適なトレーニングスケジュールは個人によって大きく異なります。以下の要素を考慮して、自分だけの最適なスケジュールを作成しましょう。

トレーニングプログラム設計の重要要素:

- トレーニング経験: 初心者は週2-3回のフルボディから始め、経験を積むにつれて頻度や分割法を調整

- 回復能力: 年齢や遺伝的要因により個人差が大きい要素で、自身の回復スピードを観察して調整

- 目標設定: 筋肥大、筋力向上、減量など、目標によって最適な頻度と強度が異なる

- 生活リズム: 仕事や学業、家庭の事情など、日常生活との調和を図ることが長期的な継続の鍵

- ストレス管理: 日常のストレスレベルも回復能力に影響するため、高ストレス期間は強度を下げる

- 栄養と休息: 十分なタンパク質摂取(体重1kgあたり1.6-2.2g)と質の高い睡眠(7-9時間)の確保

ハイブリッドアプローチ:両理論を活用する

最新のトレーニング科学では、両理論を組み合わせたハイブリッドアプローチが注目されています。例えば:

- メゾサイクル(4-6週間)単位で、高頻度期と低頻度期を交互に組み込む

- 一週間の中でも、高強度日と回復を重視した軽めの日を適切に配置

- モニタリングツール(心拍変動、自覚的疲労度など)を活用して日々の調整を行う

定期的な見直しと調整を行うことで、長期的な成果につながります。自身の反応を観察し、必要に応じてフィットネス-疲労理論と超回復理論のアプローチを柔軟に組み合わせることが、最適なスケジュール作成の鍵となります。

トレーニング効果を最大化するのは、理論通りに進めることではなく、自分の体の声に耳を傾け、それに応じて調整する能力にあることを忘れないでください。

よくある質問(FAQ)

- フィットネス-疲労理論とは簡単に言うと何ですか?

-

フィットネス-疲労理論は、トレーニング効果を2つの要因で説明します:フィットネスレベル(プラス要因)と疲労(マイナス要因)です。トレーニング後、フィットネスレベルは上がりますが、同時に疲労も蓄積します。時間経過とともに疲労が回復し、フィットネスレベルとの差が最大になる時点で最高のパフォーマンスを発揮できると考えます。

- 超回復理論とフィットネス-疲労理論はどう違うの?

-

超回復理論は筋力や体力のみに着目し、トレーニング後の回復期に元の水準を超えて向上すると考えます。一方、フィットネス-疲労理論はフィットネスレベルと疲労の2要因を考慮し、より複雑な回復プロセスを説明します。超回復理論が「一要因説」なら、フィットネス-疲労理論は「二要因説」と言えます。

- どちらの理論が筋トレに適しているの?

-

どちらの理論も筋トレに適用できますが、個人の目標や条件によって適切な理論が変わります。短期的な筋力向上を目指す場合は超回復理論、長期的なパフォーマンス向上や複合的なトレーニングを行う場合はフィットネス-疲労理論が適しているかもしれません。実際には、両理論を組み合わせて応用するのが効果的です。

- トレーニングスケジュールはどう組めばいいの?

-

トレーニングスケジュールは個人の目標、回復能力、生活リズムに合わせて組む必要があります。一般的に、超回復理論に基づくなら48〜72時間の間隔を空けて同じ部位を鍛えます。フィットネス-疲労理論では、疲労の蓄積を考慮しながらより柔軟なスケジュールを組むことができます。重要なのは、自身の体調を観察しながら調整することです。

- 回復のために必要な栄養や休息はどのくらい?

-

回復には適切な栄養摂取と十分な休息が不可欠です。栄養面では、タンパク質を体重1kgあたり1.6〜2.2g程度摂取し、必要なカロリーを確保することが重要です。休息は個人差がありますが、1日7〜9時間の睡眠が推奨されます。また、ストレス管理や軽いアクティビティも回復を促進します。

まとめ:最適な筋トレ効果を引き出すために

筋トレの効果を最大化するには、超回復理論とフィットネス-疲労理論の両方を理解し、自分に合った方法を選択することが重要です。どちらの理論も、適切な負荷をかけ、十分な回復を確保することの重要性を示しています。

効果的なトレーニングプログラムを組むためのポイントは以下の通りです:

- 個人の目標を明確にする

- 体調や回復状態を常に観察する

- 適切な負荷と頻度でトレーニングを行う

- 栄養と休息を十分に確保する

- 定期的にプログラムを見直し、調整する

最後に、理論はあくまでガイドラインであり、個人差が大きいことを忘れないでください。自分の体と向き合い、継続的に調整を行うことで、最適な筋トレ効果を引き出すことができます。サイヤ人のように、挑戦と回復を繰り返しながら、着実に強くなっていきましょう!

参考:

A Brief Intervention for Fatigue Management in Breast Cancer Survivors | Semantic Scholar

[PDF] Exercise Condition Sensing in Smart Leg Extension Machine | Semantic Scholar

Post-stroke fatigue: a treatment protocol that is being evaluated | Semantic Scholar