毎日の 鶏胸肉 に飽き飽きして、冷蔵庫を開けるたびにため息が出る。 食欲不振 で喉を通らないのに、 筋肉をつけるにはタンパク質を摂らなきゃいけない ジレンマ。このまま無理して食べ続けるべきか、それとも別の方法があるのか—同じ悩みを抱えていませんか?

同じ食材に頼り続けることには 栄養バランスの偏り 、消化器系への負担、 食事の楽しみを失う リスクがあり、長期的な筋トレ継続を困難にします。

本記事では、 2025年最新の情報 を基に 筋トレに適した鶏肉以外のタンパク質源 を15種類厳選。 動物性 から 植物性 、 手軽な補助食品 まで網羅し、各食品の 栄養価・PFCバランス・食事プラン を詳しく解説します。

この記事を読むことで:

- 食欲不振を乗り越え 必要な栄養を確実に摂取

- 栄養バランス を保ち 食事の単調さ を解消

- 多様な食感 で食事の楽しさを取り戻す

- 長期継続 をサポートし 成果を最大化

鶏肉なしでも効果的な筋トレ は可能です。多様なタンパク質源を組み合わせ、理想の体づくりを実現する 食事戦略 をマスターしましょう。

鶏肉の代替食が必要な理由と選び方

筋トレやボディメイクを続けるうちに、鶏肉が食べられなくなる経験をする人は少なくありません。毎日の食事で鶏肉、特に鶏胸肉を中心に摂取していると、次第に飽きが来たり、食欲が減退したりすることがあります。しかし、筋肉をつけるためには高タンパク質の継続的な摂取が欠かせません。ここでは、鶏肉の代替食が必要な理由と、適切な代替食品の選び方について解説します。

鶏肉食べ過ぎのリスクと多様なタンパク質摂取の重要性

鶏胸肉200gや300gを毎日食べ続けることには、いくつかのリスクが伴います。同じ食材に偏ると、特定のアミノ酸プロファイルに限定され、他の必須栄養素が不足する可能性があります。また、同じタンパク質源を大量に摂取し続けると、消化器系への負担が増え、消化不良や胃腸の不調につながることがあります。さらに、単調な食事は精神的ストレスとなり、長期的な食事管理の継続を難しくします。

タンパク質源を多様化することで、よりバランスの取れたアミノ酸摂取が可能になります。2025年の栄養学研究では、複数のタンパク質源を組み合わせることで、単一の食材から摂取するよりも筋タンパク質合成が効率的に行われることが示されています。また、動物性と植物性のタンパク質をバランス良く摂ることで、腸内環境の改善や心血管系の健康維持にも貢献します。

食欲不振時でも栄養摂取を維持する方法

トレーニングの強度が高まったり、ダイエット期に入ったりすると、食欲不振に悩まされることがあります。しかし、このような時こそ栄養摂取の質が重要です。

💡 食欲が落ちている時の栄養摂取のコツ:

- 少量多頻度の食事に切り替える:一度に大量の食事を摂るのではなく、3〜4時間おきに小分けにして食べる

- 液体と固形物を組み合わせる:プロテインドリンクと軽い固形物を組み合わせることで、消化の負担を減らしながら必要な栄養を摂取

- 味や食感のバリエーションを増やす:単調な味に飽きたら、酸味や風味の異なる食材を取り入れる

- 消化しやすい高タンパク質食品を選ぶ:ヨーグルトや豆腐など、胃に優しい食材を活用する

これらの工夫により、食欲不振の際も栄養摂取を維持できます。特にトレーニング後30分以内のタンパク質摂取は、筋肉の回復と成長に重要なタイミングです。

鶏肉の代替食を選ぶ4つの条件

鶏肉の代わりとなる食品を選ぶ際は、以下の4つの条件を考慮すると、筋トレやボディメイクの効果を最大化できます。

🎯 PFCバランス4:2:4を目指す

タンパク質(P)、脂質(F)、炭水化物(C)のバランスを4:2:4に保つことは、筋肉の成長と体脂肪の管理を両立するための理想的な比率です。

- タンパク質40%:筋肉の修復と成長に不可欠

- 脂質20%:ホルモンバランスの維持とビタミン吸収をサポート

- 炭水化物40%:トレーニングのエネルギー源として機能

例えば、ギリシャヨーグルト150gとプロテイングラノーラ30gの組み合わせでは、PFCバランスが約3:1:6となり、炭水化物がやや多めですが、トレーニング前の食事としては理想的です。

😋 食べやすい味・食感を優先する

長期的に継続できる食事プランを立てるには、美味しく食べやすいものを選ぶことが重要です。

同じ食材でも調味料を変えることで飽きを防止でき、蒸す・焼く・煮るなど調理法を変えることで食感や味わいに変化をつけられます。また、単品で食べるのではなく、複数の食材を組み合わせることで満足感を高められます。

食事を楽しみながら継続することが、理想的な体づくりの鍵です。2024年の調査では、味や食感に満足できる食事プランは、そうでないプランよりも3倍以上の継続率を示しています。

🍽️ 固形物で満足感を得る

液体のタンパク質源(プロテインドリンクなど)だけでなく、固形物を取り入れることで満足感を得やすくなります。

咀嚼回数が増えることで満腹中枢が刺激され、少ない量でも満足感を得られます。また、消化時間が長くなるため、腹持ちが良くなり、食事の実感が得られ、精神的な満足度が高まります。

特に、食物繊維を含む固形物(大豆製品や野菜など)は、満腹感を長時間持続させる効果があります。

⚡ 手軽さで継続摂取を実現する

忙しい日常の中でも継続的に摂取できるよう、準備や調理が簡単な食品を選びましょう。

📦 手軽な食品の例:

- 保存がきく食品:缶詰(サバ缶など)や乾燥食品(高野豆腐など)は常備しておくと便利

- 調理時間の短い食品:ゆで卵、プロテインバーなどはすぐに食べられる

- 持ち運びやすさ:職場や外出先でも摂取できるコンパクトな食品を選ぶ

これらの条件を満たす代替食品を選ぶことで、鶏肉なしでも効果的な筋トレを続けることができます。実際に、多様なタンパク質源を上手に組み合わせることで、筋肉増強と体脂肪減少の両方を効率的に進めることができるでしょう。

動物性タンパク質で鶏肉を代替する食品選

鶏肉以外の 動物性タンパク質 は、筋トレやボディメイクを続ける上で重要な選択肢です。鶏肉に飽きた時や 食欲不振 の際にも、これらの代替食品を活用することで必要な 栄養素を継続的に摂取 できます。

魚介類で高タンパク質を摂取

魚介類は 低脂肪で高タンパク質 な上に、鶏肉には含まれない 有益な栄養素 も豊富に含んでいます。

白身魚(タラ、メカジキ)の活用法

白身魚は 鶏むね肉と栄養価が近い ため、理想的な代替食品です。

タラは100gあたり約 17.6gのタンパク質 を含み、脂質が 0.2g と極めて少ない特徴があります。メカジキも100gあたり約 19.2gのタンパク質 を含み、鶏むね肉(100gあたり約22g)に匹敵する高タンパク質食材です。どちらも 淡白な味わい で様々な調理法に対応でき、鶏肉と同様に アレンジが豊富 なのも魅力です。

📋 白身魚の効果的な取り入れ方:

- 香草焼き:オリーブオイルとハーブで風味豊かに仕上げる

- ムニエル:小麦粉をまぶして焼くだけで食感が良くなる

- スープや鍋:消化が良く、食欲不振時でも摂取しやすい

特にタラには ビタミンD も含まれており、骨の健康維持にも貢献します。メカジキは ビタミンB群 や セレン が豊富で、鶏肉にはない栄養素を補えます。鶏肉の代わりに週2〜3回取り入れるだけでも、栄養バランスが大きく向上します。

笹かま・カニカマの手軽な活用術

すり身製品は 手軽に摂取できる高タンパク質食品 として、忙しい日の強い味方になります。

笹かまは100gあたり約 15gのタンパク質 を含み、 低脂肪 で カルシウム も豊富です。カニカマも同様に 低カロリー で 高タンパク質 (100gあたり約12.1g)、さらに ビタミンE も含んでおり 抗酸化作用 が期待できます。両者とも100gあたりの脂質は 0.4〜0.5g と極めて低く、ダイエット中でも安心して摂取できます。

✨ すり身製品の魅力:

- 常温保存可能なものが多く、携帯性に優れている

- そのまま食べられる手軽さ

- 噛みごたえがあり満足感が得られる

トレーニング前後の 素早い栄養補給 や、小腹が空いた時の 間食 として活用すると効果的です。サラダに加えたり、チーズと合わせたりするアレンジも可能です。ただし、塩分が100gあたり2g前後含まれているため、1日の摂取量は 100g程度まで を目安にすると良いでしょう。

サバ缶で補うオメガ3脂肪酸とタンパク質

サバ缶は 高タンパク質 でありながら、鶏肉には少ない 必須脂肪酸 も摂取できる優れた食品です。

1缶(約190g)あたり約 20gのタンパク質 を含み、さらに DHA・EPA などの オメガ3脂肪酸 が豊富です。これらの脂肪酸は 抗炎症作用 や 筋肉の回復促進 に役立ち、トレーニング効果を高める可能性があります。水煮缶には ビタミンD も100gあたり11.0μg含まれ、これは1日の目安量(5.5μg)の約2倍に相当します。

🥫 サバ缶の効果的な活用法:

- そのまま食べる:手間なく高タンパク質を摂取

- サラダやパスタに加える:栄養バランスのよい一品に

- トーストに載せる:朝食として手軽に摂取

2025年は特に 減塩タイプ や オリーブオイル漬け など、健康志向の製品が増えているので、自分の好みや栄養目標に合わせて選ぶことができます。汁にもDHA・EPAが溶け出しているため、 汁ごと使う 料理(味噌汁やカレーなど)にすると、栄養を余すことなく摂取できます。

卵・乳製品の効果的な取り入れ方

卵や乳製品は 消化吸収がよく 、 必須アミノ酸のバランス に優れた代替タンパク質源です。

ゆで卵の完全栄養プロファイル

ゆで卵は 完全栄養食品 として知られ、特に 食欲不振時 でも食べやすい特徴があります。

1個(約50g)あたり約 6gのタンパク質 を含み、 必須アミノ酸 がバランスよく含まれています。また、 ビタミンA・B群 や レシチン なども豊富で、単なるタンパク質源以上の栄養価を持っています。卵黄には コリン という栄養素が含まれており、脳機能や神経伝達の維持に重要な役割を果たします。

🥚 ゆで卵の強み:

- 持ち運びに便利で、いつでもどこでも摂取可能

- 黄身の甘みと塩味のバランスが食欲不振時でも受け入れやすい

- 消化が良いため、トレーニング前後でも負担が少ない

ゆで卵はそのまま食べるほか、サラダのトッピングやサンドイッチの具材としても活用できます。特に 筋トレ後の素早いタンパク質補給 に最適です。1日2〜3個程度であれば、健康な人にとって問題なく摂取できる範囲とされています。

カッテージチーズの低脂肪高タンパク効果

カッテージチーズは 低脂肪 でありながら 高タンパク質 な乳製品で、特に 夜間の筋肉合成 をサポートします。

100gあたり約 11gのタンパク質 を含み、その主成分は カゼイン というタンパク質です。カゼインは ゆっくりと消化 されるため、 就寝前 の摂取に適しており、夜間の 筋肉分解を抑制 する効果があります。脂質は100gあたり約 4.5g と控えめで、カロリーも 105kcal 程度と低めです。

🧀 カッテージチーズの効果的な食べ方:

- フルーツと合わせる:甘みと酸味のバランスが良い

- トーストに乗せる:朝食として手軽に摂取

- サラダに加える:食感のアクセントになる

さっぱりした味わいは 重たい味に飽きた時 や 夏場の食欲不振時 にも摂取しやすく、 満腹感 も得られます。日本では そぼろ状 と 裏ごしタイプ の2種類が主流で、どちらも使いやすく、様々な料理に応用できます。

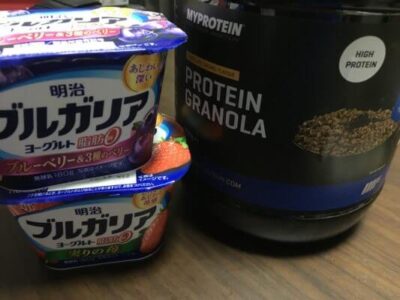

ギリシャヨーグルトとグラノーラの組み合わせ

ギリシャヨーグルトとグラノーラの組み合わせは、 タンパク質と炭水化物のバランス に優れた代替食品です。

通常のヨーグルトの約2倍のタンパク質を含み、100gあたり約 10gのタンパク質 を誇るギリシャヨーグルトは、 乳酸菌 も豊富で 腸内環境 の改善にも貢献します。My Proteinなどのプロテイン入りグラノーラと組み合わせると、1食で約 20gのタンパク質 と 良質な炭水化物 を摂取できます。

🥄 この組み合わせのメリット:

- PFCバランスが約3:1:6と理想的

- 食物繊維が豊富で満腹感が持続

- 朝食やトレーニング後の栄養補給に最適

甘みが欲しい時や、 消化の良い食事 が必要な時に特におすすめです。プレーンタイプのギリシャヨーグルトを選べば、 糖質を抑えた高タンパク質食 として活用できます。はちみつやナッツをトッピングすることで、さらに栄養価と満足度を高められます。

動物性タンパク質源は 鶏肉と栄養プロファイルが似ている ものが多く、 スムーズな代替 が可能です。これらの食品を ローテーション で取り入れることで、栄養バランスを保ちながら 食事の単調さ を解消できます。

植物性タンパク質で鶏肉を代替する食品

筋トレやボディメイクを続ける中で、動物性タンパク質だけでなく 植物性タンパク質 を取り入れることで、より 多様な栄養摂取 が可能になります。近年の食品技術の進化により、鶏肉に近い食感や風味を持つ植物性食品が増えており、味覚的な満足感を維持しながら タンパク質摂取を継続 できます。

大豆製品の進化と活用法

大豆製品は日本の食文化に長く根付いた植物性タンパク質源です。味噌や納豆といった 発酵食品として1,000年以上の歴史 を持ち、日本人の体質に適した食材といえます。近年は製法の進化により、従来の大豆臭さが大幅に軽減され、肉に近い食感を実現した製品が登場しています。

大豆ミートの製品と活用法

大豆ミート は、脱脂大豆を加熱・加圧して肉状に加工した食品で、水戻し後の100gあたり約 15gのタンパク質 を含みます。脂質は鶏胸肉の約1/3と非常に低く、 食物繊維が豊富 (14〜18g/100g)なため、腸内環境の改善にも貢献します。

📌 調理のポイント:

- 水戻し時間を守る:製品により異なるため必ず確認する

- 下味をしっかりつける:醤油ベースの調味料で30分以上漬け込む

- 水分を飛ばす:炒める際は強火で余分な水分を蒸発させると食感が向上

適した調理法:

照り焼き風、唐揚げ風、カレーなどの濃い味付けの料理に適しています。特に ニンニクや生姜 などの香辛料を効かせると、大豆特有の風味が気にならなくなります。

マルコメのダイズラボシリーズなど、そのまま使えるレトルトタイプは500〜1,000円程度で購入でき、乾燥状態で3〜6ヶ月保存可能です。一般のスーパーでも入手しやすくなっています。

テンペの鶏胸肉風活用法

テンペ はインドネシア発祥の発酵大豆製品で、100gあたり約 16〜19gのタンパク質 を含みます。納豆と異なり 粘りや強い臭いがなく 、軽いナッツのような風味でクセが少ないのが特徴です。

テンペ菌による発酵により プロバイオティクス効果 が期待でき、消化吸収が良好です。また、 ビタミンB群 (B1、B2、B6、葉酸)が豊富で、日本人に不足しがちな栄養素を補えます。

📌 鶏胸肉風に仕上げるコツ:

- 薄くスライスする:5mm程度の厚さにカット

- 下味に漬け込む:醤油麹やスパイシーな調味料に30分以上漬ける

- 焼き色をつける:フライパンで表面をカリッと焼く

テンペは自然食品店やアジア食材店で300〜500円程度で購入でき、冷蔵で5〜7日、冷凍で約2ヶ月保存可能です。業務スーパーでは450gで比較的安価に入手できます。

高野豆腐の栄養価と活用法

高野豆腐 は豆腐を凍結・乾燥させた日本の伝統的な保存食で、乾燥状態では100gあたり約 50.5gものタンパク質 を含む驚異的な食品です。水戻し後は約10.7g/100gとなりますが、水で戻すと容量が3〜4倍に増えるため、 少量でも満足感 が得られます。

高野豆腐の栄養的特徴:

- レジスタントプロテイン を含み、食物繊維様の働きで血中コレステロール値の改善が期待できる

- カルシウム (490mg/100g)と 鉄分 (5.8mg/100g)が豊富

- 大豆イソフラボン (88.5mg/100g)を含み、骨の健康維持に貢献

📌 調理のバリエーション:

- 下味をつけて揚げる:から揚げ風に仕上げる

- 照り焼きのたれで煮からめる:甘辛い味付けで満足感アップ

- 出汁と調味料で煮込む:伝統的な煮物として

高野豆腐は一般のスーパーで200〜400円程度で購入でき、乾燥状態で約1年保存可能です。常温保存できるため、 非常食 としても活用できます。

穀物・豆類のプロテインパワー

大豆以外の穀物や豆類から作られる植物性タンパク質食品は、独自の食感と栄養価を持ち、食事のバリエーションを広げます。

レンズ豆とひよこ豆の活用法

レンズ豆 と ひよこ豆 は、乾燥状態で100gあたりそれぞれ約 24g と 19gのタンパク質 を含みます。 食物繊維が豊富 なため腹持ちが非常に良く、 鉄分やカリウム などのミネラルも豊富です。

日本では古くから小豆や黒豆が食されてきましたが、レンズ豆やひよこ豆も同様に 和食の調理法 (煮込み、蒸し)との相性が良好です。

📌 鶏肉代替の調理法:

- カレー風:スパイスと煮込んでボリューム感を出す

- ひき肉代わり:フードプロセッサーで粗く刻み、そぼろ風に炒める

- サラダのトッピング:茹でた豆をサラダに加えて栄養価アップ

乾燥状態のものは一般のスーパーで200〜400円程度、缶詰は100〜200円程度で購入できます。乾燥状態で1年以上、調理済みのものは冷凍保存で1ヶ月程度保存可能です。

セイタン(グルテンミート)の肉風食感

セイタン は小麦タンパク質(グルテン)から作られ、100gあたり約 24gのタンパク質 を含みます。脂質が極めて低く、 弾力のある肉のような食感 が特徴です。

日本では 麩(ふ) として古くから親しまれており、煮物や汁物に使われてきた食材です。現代のセイタンは、より肉に近い食感を実現するよう改良されています。

📌 活用方法:

- 唐揚げ風:下味をつけて片栗粉をまぶし揚げる

- 焼き鳥風:串に刺してタレを塗りながら焼く

- 照り焼き風:甘辛いタレで煮込む

自然食品店やオンラインショップで400〜800円程度で購入でき、冷蔵で約1週間、冷凍で約1ヶ月保存可能です。

ジャックフルーツの「植物性鶏肉」活用法

ジャックフルーツ (未熟果)は、そのままではタンパク質含有量が低い(約2g/100g)ものの、 鶏肉に近い繊維質の食感 から「植物性鶏肉」と呼ばれます。水煮や缶詰で手に入るようになり、調理の手間が減っています。

📌 おすすめの調理法:

- プルドチキン風:フォークでほぐしてBBQソースで味付け

- タコス:スパイスで炒めてトルティーヤに挟む

- カレー:ココナッツミルクベースのカレーによく合う

ジャックフルーツはアジア食材店やオンラインショップで缶詰は300〜600円程度で購入でき、開封後は冷蔵で3〜4日保存可能です。

植物性タンパク質食品比較表

| 食品名 | タンパク質量(/100g) | 特徴 | 価格帯 | 保存期間 |

|---|---|---|---|---|

| 大豆ミート | 約15g | 鶏肉の1/3の脂質、様々な料理に変身 | 500〜1,000円 | 乾燥状態で3〜6ヶ月 |

| テンペ | 約19g | 発酵食品、プロバイオティクス効果 | 300〜500円 | 冷蔵5〜7日、冷凍2ヶ月 |

| 高野豆腐 | 乾燥約50.5g、水戻し約10.7g | 保存性抜群、様々な料理に活用可 | 200〜400円 | 乾燥状態で約1年 |

| レンズ豆 | 約24g | 食物繊維豊富、ひき肉風に | 200〜400円 | 乾燥状態で約1年 |

| ひよこ豆 | 約19g | 食物繊維豊富、成形しやすい | 200〜400円 | 乾燥状態で約1年 |

| セイタン | 約24g | 肉に近い弾力、低脂質 | 400〜800円 | 冷蔵約1週間、冷凍約1ヶ月 |

| ジャックフルーツ | 約2g(低タンパク) | 鶏肉に似た繊維質の食感 | 300〜600円(缶詰) | 開封後冷蔵で3〜4日 |

手軽に摂取できる高タンパク質補助食品

筋トレやボディメイク中に鶏肉が食べられない状況でも、栄養摂取を維持する方法として、手軽な高タンパク質補助食品は強い味方になります。これらの食品は準備の手間が少なく、携帯性に優れ、忙しい日常の中でも確実にタンパク質を補給できる利点があります。

プロテイン製品の賢い選び方

プロテイン製品は単なるサプリメントを超え、様々な食品形態で進化しています。選ぶ際はタンパク質含有量、添加糖の量、食物繊維の含有量の3点を確認することが重要です。

DNS Jel-Xの栄養プロファイル

DNS Jel-Xは液体と固形の中間的な食感を持つ高タンパク質ゼリーとして人気を集めています。

- 栄養成分の特徴:

- 1個あたり約15gのタンパク質を含有

- 低カロリーかつ糖質オフ設計

- 必須アミノ酸がバランスよく配合

食欲がない時でもさっぱりとした食感とフルーティーな風味で摂取しやすく、トレーニング後の回復をサポートします。冷やして食べるとより美味しく、消化吸収が早いため、運動前後30分以内の摂取が効果的です。2025年現在、グレープ風味が特に人気で、複数個まとめ買いするとコストパフォーマンスが向上します。

プロテインバー・チップスの携帯性と満腹感

プロテインバーとプロテインチップスは、外出先でも簡単に摂取できる携帯性の高さが最大の魅力です。

- プロテインバーの選び方:

- 1本あたり20g以上のタンパク質含有を目安に

- 添加糖10g以下のものを選ぶと体脂肪管理に有利

- 食物繊維5g以上含むものが腹持ちに優れる

特に「inバー プロテイン」シリーズは甘さ控えめで食べやすく、ベイクドビターのような低糖質タイプも登場しています。一方、Quest Nutritionなどのプロテインチップスはスナック感覚で楽しめるため、間食置き換えに最適です。これらはバッグに入れておくと、急な空腹時や食事の間隔が空いてしまう時に役立ちます。

コンプリートクッキーの栄養バランス

コンプリートクッキーは従来のクッキーの概念を覆す栄養バランス型の食品です。

- 従来のクッキーとの違い:

- 1枚あたり約16gのタンパク質を含有

- 10g前後の食物繊維で腹持ちが向上

- ビタミンやミネラルも補強されている商品が多い

米国発のLenny & Larry’sブランドが先駆けとなり、現在は日本国内でもマイプロテインなどから類似製品が発売されています。特筆すべきは植物性タンパク質を使用した製品が多く、ビーガン対応や乳製品アレルギーの方でも摂取可能な点です。通常のクッキーと比べると割高ですが、栄養価と満足感を考慮すると価値のある投資といえます。

コンビニで手に入る高タンパク質食品

緊急時や外出先でもコンビニを活用すれば、高タンパク質食品を手に入れることができます。

ブランパン(ローソン)の栄養特性

ローソンのブランパンは高タンパク・低糖質の代表的な商品です。

- 栄養的な強み:

- 1個あたり約5gのタンパク質を含有

- 食物繊維が7gと豊富で満腹感が持続

- 低GI値のため血糖値の急上昇を抑制

特にブランパンのチーズとベーコンタイプは、8g以上のタンパク質を含むものもあり、朝食代わりに最適です。最新のラインナップではプロテイン強化型も登場しており、筋トレ愛好家にも注目されています。また、大豆由来の食物繊維を使用しているため、腸内環境の改善にも役立ちます。

ピザサンドマルゲリータ(ファミマ)の活用法

ファミリーマートのピザサンドマルゲリータは、タンパク質とエネルギーのバランスに優れた商品です。

- 活用のポイント:

- 1個あたり約11.9gのタンパク質を含有

- PFCバランス22:15:63でトレーニング前の食事に適する

- チーズ由来のカルシウムも摂取可能

このサンドはトレーニング1〜2時間前の食事として理想的で、216kcalと控えめながら必要な栄養素を摂取できます。最近ではトッピングの種類も増え、バジルとトマトの相乗効果で抗酸化作用も期待できます。手を汚さず食べられるため、移動中やデスクワーク中にも便利です。

プロテインドリンクの効果的な取り入れ方

液体タンパク質であるプロテインドリンクは吸収速度の速さが特徴です。

- 効果的な活用法:

- トレーニング直後の「ゴールデンタイム」に摂取

- 朝の時間がない時の朝食代わりに

- 寝る前のカゼインプロテインで夜間の筋分解を防止

コンビニでは明治のSAVASシリーズやザバス ミルクプロテインなどが手に入りやすく、200mlあたり15g前後のタンパク質を含んでいます。ただし、液体のみでは満腹感が得られにくいため、固形物の食品と組み合わせることが理想的です。例えば、ゆで卵やサラダチキンと一緒に摂ることで、よりバランスの取れた栄養摂取が可能になります。

これらの補助食品を賢く活用することで、鶏肉を食べられない時期でも筋肉の成長と体調維持に必要なタンパク質摂取を継続できます。日常の食事に無理なく取り入れることで、長期的なボディメイクの成功につながるでしょう。

鶏肉の代替食品を上手に取り入れるコツ

鶏肉の代替食品を活用するには、単に置き換えるだけでなく、効果的な栄養摂取計画が重要です。ここでは、代替食品を筋トレやボディメイクに最大限活かすためのポイントを解説します。

1日のタンパク質摂取量の適切な計算方法

筋トレやボディメイクを行う人にとって、タンパク質の適切な摂取量は成功の鍵となります。2025年の最新研究によると、筋肉合成を最適化するためには以下の計算方法が推奨されています:

体重1kgあたり1.6〜2.2gのタンパク質摂取が理想的です。例えば:

- 体重60kgの人: 1日に96〜132gのタンパク質

- 体重70kgの人: 1日に112〜154gのタンパク質

- 体重80kgの人: 1日に128〜176gのタンパク質

ただし、個人の目標や活動レベルによって調整が必要です。筋肥大を目指す場合は上限に近い量を、減量中は中間値を目安にすると効果的です。

鶏肉200g(約60gのタンパク質)を毎日食べることが難しい場合でも、多様な代替食品の組み合わせで必要量を確保できます。例えば「サバ缶1缶(約20g)+豆腐150g(約15g)+ギリシャヨーグルト200g(約20g)」の組み合わせで、鶏胸肉200gとほぼ同等のタンパク質を摂取できます。

効果的な食事タイミングと頻度設計

タンパク質の吸収効率を最大化するには、1日の中で適切なタイミングと頻度で分散して摂取することが重要です。最新の栄養学的知見によると:

タンパク質摂取の理想的なタイミング:

- 起床後30分以内: 夜間の分解状態から回復させるために重要

- トレーニング前1〜2時間: エネルギー源とアミノ酸の補給

- トレーニング後30分以内: 「アナボリックウィンドウ」を活用

- 就寝前1〜2時間: 夜間の筋肉分解を最小限に抑える

筋肉タンパク質合成を一日中刺激し続けるには、1日4〜6回の均等な摂取が理想的です。各食事で体重1kgあたり0.3〜0.4gのタンパク質を目安にすると、体の吸収限界を超えることなく効率的に取り入れられます。

鶏肉の代替食品の組み合わせ例:

- 朝食: ギリシャヨーグルト200g+プロテイングラノーラ(約25g)

- 間食: プロテインバー1本(約20g)

- 昼食: サバ缶1缶+豆腐100g(約30g)

- トレーニング後: ホエイプロテインドリンク(約25g)

- 夕食: 白身魚150g(約30g)

- 就寝前: カッテージチーズ100g(約11g)

飽きない代替食品のローテーション例

食事の多様性は長期的な継続のカギです。同じ食品を続けると栄養の偏りや飽きが生じやすくなります。以下の1週間のローテーション例を参考に、自分好みのサイクルを作りましょう:

平日の効率重視ローテーション:

- 月曜日:ゆで卵+DNS Jel-X(朝)/豆腐+魚(昼)/プロテインバー+大豆ミート(夜)

- 火曜日:カッテージチーズ+ブランパン(朝)/サバ缶+野菜(昼)/白身魚+テンペ(夜)

- 水曜日:ギリシャヨーグルト+グラノーラ(朝)/コンプリートクッキー+ゆで卵(昼)/高野豆腐+魚(夜)

- 木曜日:プロテインスムージー+ブランパン(朝)/サバ缶+豆腐(昼)/セイタン料理(夜)

- 金曜日:ゆで卵+カニカマ(朝)/プロテインバー+野菜(昼)/白身魚+大豆ミート(夜)

週末の満足感重視ローテーション:

- 土曜日:高タンパク質パンケーキ(朝)/ジャックフルーツカレー(昼)/タラのムニエル+サラダ(夜)

- 日曜日:オムレツ+野菜(朝)/プロテインチップス+果物(昼)/TiNDLEなど代替肉の本格料理(夜)

このローテーションは「栄養バランス」と「食事の楽しさ」を両立させるために設計されています。1週間ごとに主要な代替食品をすべて網羅することで、アミノ酸プロファイルの多様化も実現できます。

食欲不振を解消する調理・味付けテクニック

筋トレ期間中の食欲不振は珍しくありません。特に減量期や高強度トレーニング後には食欲が低下しがちです。以下のテクニックで代替食品を食べやすくしましょう:

味覚を刺激する調理法:

- 酸味の活用: レモン汁やお酢で白身魚や豆腐に風味を加える

- 香辛料の利用: カレー粉やガラムマサラで大豆ミートの風味を向上

- 旨味の増強: かつお節や昆布などの出汁を活用し、満足感を高める

- 食感の変化: 同じ食材でも「焼く」「煮る」「蒸す」で印象が変わる

食欲が極端に落ちている時の対策:

- 少量多頻度: 3食ではなく5〜6回の少量摂取に分ける

- 液体栄養: プロテインスムージーにバナナやベリー類を加える

- 温度調整: 冷たい食べ物(ギリシャヨーグルト、ゼリー)は食べやすい場合が多い

- 簡単な組み合わせ: 卵かけご飯など手間をかけず栄養補給できるメニュー

代替食品の風味改善テクニック:

- 大豆ミート: 最低30分以上調味料に漬け込む

- テンペ: 薄くスライスして醤油ベースのタレで下味をつける

- カッテージチーズ: 蜂蜜と果物を加えて甘味を補う

- 高野豆腐: 出汁でじっくり煮込み、うま味を染み込ませる

これらのテクニックを活用すれば、食欲不振の時期を乗り越え、必要なタンパク質摂取を維持できます。代替食品は適切な調理と味付けにより、鶏肉に負けない満足感を得られる強力な味方になります。

よくある質問(FAQ)

- 鶏胸肉200gは食べ過ぎ?適切な摂取量の目安

-

鶏胸肉200gには約60gのタンパク質が含まれており、1回の食事としては多めです。筋トレをする人の推奨量は体重1kgあたり1.6〜2.2gのタンパク質なので、体重70kgの人なら1日に112〜154g必要です。

鶏胸肉200gを一度に摂取すると、1日の必要量の約半分を一気に取ることになります。これにより:

- 消化器系への負担が大きくなる

- 吸収効率が下がる可能性がある

- 栄養バランスが偏るリスクがある

効果的なのは、1日4〜6回に分けて様々な食材からタンパク質を摂取すること。鶏胸肉100gと他のタンパク質源を組み合わせるなど、多様な食材から必要量を摂取するのがおすすめです。

- 筋トレ中に肉が食べたくなくなったらどうすればいいですか?

-

筋トレ中に肉が食べたくなくなる主な理由:

- 同じ食材の繰り返しによる単調さ

- 高強度トレーニングによる一時的な消化機能の低下

- 味覚疲労

- 必要量を摂取しなければという心理的なプレッシャー

効果的な対策:

- 調理法を変える:グリル、煮込み、スパイス使用など

- 小分けにして回数を増やす

- 多様なタンパク質源を取り入れる

- 消化しやすい形態で摂取:スムージーやゼリーなど

食欲が戻るまでは、DNS Jel-Xやプロテインバーなどの補助食品で最低限のタンパク質を確保しましょう。

- 代替食品の保存法と作り置きのコツ

-

主な代替食品の保存期間:

- ゆで卵:冷蔵で5〜7日間

- カッテージチーズ/ヨーグルト:開封後3〜5日

- 大豆ミート(乾燥):常温密閉で6ヶ月〜1年

- 調理済み大豆ミート:冷蔵3〜4日、冷凍1ヶ月

- テンペ:冷蔵5〜7日、冷凍2ヶ月

- サバ缶:開封後は冷蔵で1〜2日以内に消費

作り置きのポイント:

- 週末にまとめて調理し、小分けにする

- 使いやすい100g程度に分けて冷凍

- 味付けをバリエーション豊かに

- 真空パックで鮮度を保つ

おすすめはテンペの醤油麹漬け(冷蔵5日保存可能)や、下味をつけた大豆ミートの冷凍保存です。

- 2025年注目の新型代替肉製品と入手方法

-

2025年に注目の新世代代替肉製品:

- TiNDLE:植物由来の鶏肉代替品で繊維質の食感が鶏肉に酷似。唐揚げやチキン南蛮に最適。

- 植物性筋肉繊維技術採用の大豆ミート:マルコメや不二製油の新製品は鶏むね肉の食感に近づけられています。

- 鶏米(とりまい):日本ハムの鶏肉を米粒状に加工した商品。白米と一緒に炊くだけで20gあたり10gのタンパク質を追加できます。

- ハイブリッド培養肉:植物性タンパク質と培養肉技術の組み合わせで、より本物に近い味わいを実現。

入手方法:

- 専門オンラインショップ:VEGEMO、ベジプロテインズなど

- 大手スーパー:イオン、成城石井の冷凍コーナー

- 自然食品店:オーガニックスーパー、ナチュラルローソン

- 食材宅配:Oisix、らでぃっしゅぼーやのミールキット

特にTiNDLEは取扱店が限られているため、公式サイトで最新情報を確認してください。鶏米は日本ハム公式サイトから購入可能です。

鶏肉の代わりまとめ:多様な高タンパク質食品で筋トレ効果を最大化

鶏肉代替まとめ:多様な高タンパク質食品で筋トレ効果を最大化

鶏肉、特に鶏むね肉は筋トレやボディメイクにおける定番の食材ですが、多様なタンパク質源を取り入れることで、より効果的な筋肉づくりが可能になります。

代替食品活用の主なメリット:

- 栄養バランスの向上:様々な食品から異なる栄養素を摂取できる

- 食の飽きを防止:バラエティに富んだ食事で長期継続が容易に

- 異なるアミノ酸パターンの摂取で筋肉の成長を多角的にサポート

- 食欲不振時でも必要な栄養を確保できる柔軟性

筋トレの効果を最大化するためには、適切なタンパク質摂取量を守りながら、食事のタイミングと頻度を意識することが重要です。特にトレーニング後30分以内と就寝前のタンパク質摂取は、筋肉の修復と成長に大きく貢献します。

本記事で紹介した15種類の代替食品—動物性タンパク質源(魚介類、乳製品、卵)、植物性タンパク質源(大豆製品、穀物・豆類)、そして手軽な補助食品—をうまく組み合わせることで、鶏肉への依存を減らしつつ、必要な栄養素を効率的に摂取できます。

特に注目すべきは、新世代の代替肉製品です。技術の進歩により、2025年現在では鶏肉の食感や風味をリアルに再現した製品が増えており、TiNDLEや鶏米などは、従来の代替食品の欠点を克服した革新的な選択肢となっています。

食事の多様性は、栄養面だけでなく心理的な満足感も高めます。様々な食感や味わいを楽しむことで、食事そのものが苦行ではなく楽しみになり、結果として筋トレ習慣の継続に繋がります。

最後に、自分の体調や好みに合わせた代替食品を選ぶことも大切です。この記事で紹介した食品を参考に、自分だけの最適なタンパク質摂取パターンを見つけ、理想の体づくりを目指しましょう。鶏肉だけに頼らない、バラエティ豊かな高タンパク質食生活が、あなたの筋トレ効果を最大限に引き出す鍵となるでしょう。