プロテインを飲み始めてから、おならが異常に臭くなった。職場のデスクで、満員電車の中で、「今のは自分だ」と気づきながら何食わぬ顔をするしかない——そんな経験はないだろうか。

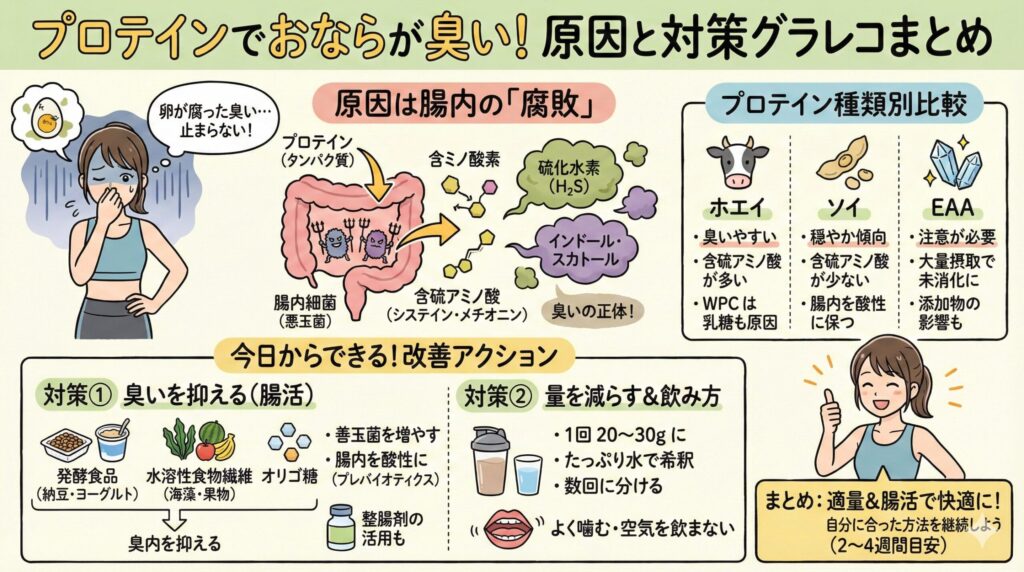

この問題、実は腸内で起きている「腐敗」が原因だ。プロテインに含まれる特定のアミノ酸が腸内細菌によって分解され、あの「卵が腐ったような臭い」を生み出している。

本記事では、最新の生化学・微生物学の知見をもとに、なぜプロテインで臭くなるのかを徹底解説。ホエイ・ソイ・EAAの種類別の違いから、今日から実践できる具体的な改善策まで網羅した。

読み終える頃には、自分に合ったプロテイン選びと対策が明確になり、臭いを気にせずトレーニングに集中できるようになるはずだ。

結論を先に言えば、プロテインの種類と摂取方法を変えるだけで、臭いは大幅に軽減できる。

プロテインでおならが臭くなる仕組み|卵が腐った臭いの正体

プロテインを飲むとおならが臭くなるのは、腸内で「腐敗」が起きているからだ。まずはそのメカニズムを理解しよう。

おならの99%は無臭|臭いの原因は1%の硫黄化合物

意外かもしれないが、おならの約99%は無臭のガスで構成されている。

おならの主成分:

- 窒素

- 酸素

- 二酸化炭素

- 水素

- メタン

これらは食事中に飲み込んだ空気や、腸内細菌が食物繊維を発酵させる過程で生じるガスだ。

では、あの強烈な臭いの正体は何か。それは**残りの1%未満に含まれる「揮発性硫黄化合物(VSC)」**である。

臭いの原因となる4つの物質

おならの悪臭を引き起こす主な物質は以下の4つだ。

| 物質名 | 臭いの特徴 | 生成される原因 |

|---|---|---|

| 硫化水素 | 腐った卵 | システインの分解 |

| メタンチオール | 腐った野菜・強烈なチーズ | メチオニンの分解 |

| インドール | 便臭・カビ臭 | トリプトファンの分解 |

| スカトール | 強烈な便臭 | トリプトファンの分解 |

「卵が腐った臭い」の原因は硫化水素(H₂S)だ。これはタンパク質に含まれるシステインというアミノ酸が腸内細菌によって分解されることで発生する。

「腐った野菜」や「強烈なチーズ」のような臭いはメタンチオールが原因で、メチオニンというアミノ酸から生成される。メタンチオールは硫化水素よりもさらに検知閾値が低く(少量でも臭いを感じやすい)、不快感が強い。

さらに、「便臭」の原因となるインドールとスカトールは、トリプトファンというアミノ酸の分解産物だ。これらが複合的に混ざり合うことで、プロテイン摂取後の独特な悪臭が生まれる。

硫化水素が生成されるメカニズム

硫化水素は、タンパク質に含まれる含硫アミノ酸(硫黄を含むアミノ酸)が腸内細菌によって分解されることで発生する。

硫化水素の生成経路:

| 経路 | アミノ酸 | 生成物質 | 関与する細菌 |

|---|---|---|---|

| システインの脱硫 | システイン | 硫化水素 | Fusobacterium、E.coli、Clostridium |

| メチオニンの代謝 | メチオニン | メタンチオール → 硫化水素 | 各種腸内細菌 |

| 硫酸還元菌の活動 | ー | 硫化水素 | Desulfovibrio属 |

システインは腸内細菌の酵素(システインデスルフヒドラーゼ)によって直接分解され、硫化水素を生成する。

メチオニンはまずメタンチオールに変換され、その後さらに硫化水素へと代謝される。

また、腸内には**硫酸還元菌(SRB)**と呼ばれる専門の細菌群が存在し、食品添加物や腸管粘液に含まれる硫酸塩から硫化水素を生成する。高タンパク食は硫酸塩の供給を増やし、SRBの増殖を促進することが知られている。

タンパク質の「腐敗」と「発酵」の違い

腸内での代謝は、基質(材料)によって大きく異なる。

| 代謝の種類 | 基質 | 生成物 | 腸内環境への影響 | 臭い |

|---|---|---|---|---|

| 糖質発酵 | 食物繊維・オリゴ糖 | 短鎖脂肪酸、水素、二酸化炭素 | pH低下(酸性化)、有益菌増加 | 無臭〜微酸臭 |

| タンパク質腐敗 | アミノ酸・ペプチド | アンモニア、硫化水素、インドール、スカトール | pH上昇(アルカリ化)、毒性物質生成 | 強烈な悪臭 |

食物繊維の発酵で生じるガス(水素やメタン)は無臭だが、タンパク質の腐敗で生じる硫化水素やインドール、スカトールは強烈な悪臭を放つ。

つまり、プロテインの過剰摂取は腸内を「腐敗」優位の状態に傾け、臭いおならの原因となる。

プロテインを飲むとおならが止まらなくなる原因

おならの「臭い」だけでなく、「回数が増えて止まらない」という悩みも多い。これには複数の原因が考えられる。

消化吸収の限界を超えた摂取

人体が一度に吸収できるタンパク質の量には限界がある。1回あたり20〜40g程度が目安とされており、これを超えると未消化のタンパク質が大腸まで到達してしまう。

大腸に到達したタンパク質は、腸内細菌の「餌」となり、急激なガス生成を引き起こす。これがおならが止まらなくなる主な原因だ。

乳糖不耐症の影響(ホエイプロテインの場合)

日本人成人の約70〜90%は乳糖を分解する酵素(ラクターゼ)の活性が低いと言われている。これを「乳糖不耐」と呼び、乳製品を消化しきれない体質だ。

WPC(ホエイプロテインコンセントレート) には乳糖が含まれているため、乳糖不耐症の人が摂取すると以下の症状が出やすい:

乳糖不耐症の主な症状:

- おならの増加

- 腹部膨満感

- 下痢・軟便

- 腹痛

この場合、乳糖をほぼ除去したWPI(ホエイプロテインアイソレート) に切り替えることでガスの量は軽減できる可能性がある。

腸内環境の乱れ(ディスバイオシス)

高タンパク食を続けると、腸内細菌叢(マイクロバイオータ)のバランスが変化する。

具体的には、タンパク質分解菌(Bacteroides、Clostridium、Fusobacteriumなど)が増殖し、腸内での腐敗反応が活発になる。これにより、ガスの生成量と臭いの両方が悪化する。

さらに、タンパク質腐敗で生じるアンモニアは腸内pHを上昇(アルカリ化)させ、悪臭を生成する硫酸還元菌(SRB) の活動を促進する。SRBはpH6.5〜7.5の中性環境で最も活発になるため、アルカリ化した腸内は悪臭の温床となる。

これが「臭くて止まらない」悪循環の正体だ。

ホエイ・ソイ・EAAで臭いは変わる?プロテイン種類別の比較

「プロテインの種類を変えたら臭いが軽減した」という声は多い。これには科学的な根拠がある。

ホエイプロテイン|臭いが強くなりやすい理由

ホエイプロテインは最も臭いが強くなりやすい。その理由は、硫化水素の「原料」となる含硫アミノ酸が非常に豊富だからだ。

| アミノ酸 | ホエイ | ソイ |

|---|---|---|

| システイン | 約2.2% | 約1.3% |

| メチオニン | 約2.5% | 約1.3% |

| 総含硫アミノ酸 | 非常に多い | 少ない |

特にシステイン含有量はホエイが圧倒的に高い。システインは腸内細菌によって直接硫化水素に分解されるため、ホエイプロテインを摂取すると「腐った卵の臭い」が強くなりやすい。

また、ホエイプロテインにはWPC(濃縮) とWPI(分離) の2種類がある。

| 種類 | 乳糖含有量 | 臭いへの影響 | 価格 |

|---|---|---|---|

| WPC | 多い(4〜8%) | ガス量増加の原因に | 安い |

| WPI | 少ない(1%以下) | 乳糖由来のガスは軽減 | 高い |

WPIに変更しても含硫アミノ酸量は変わらないため、臭い自体の改善効果は限定的だが、乳糖不耐症によるガスの「量」は軽減できる。

ソイプロテイン|臭いが穏やかな科学的根拠

ソイプロテインは臭いが穏やかという声が多いが、これには2つの科学的根拠がある。

① 含硫アミノ酸が少ない

植物性タンパク質はメチオニンが「制限アミノ酸」(不足しているアミノ酸)であり、硫黄の供給量がそもそも少ない。臭いの「原料」が少なければ、生成される硫化水素も少なくなる。

② 腸内pHを酸性に保つ

ソイプロテインに含まれる大豆オリゴ糖や食物繊維は、腸内細菌によって短鎖脂肪酸(SCFA) に変換される。短鎖脂肪酸は腸内pHを低下(酸性化)させる。

硫酸還元菌(SRB)は酸性環境(pH5.5以下)で活動が著しく抑制されるため、結果として硫化水素の生成量が減少する。

ラットを用いた比較実験でも、ソイプロテイン群はホエイプロテイン群に比べて大腸内の硫化水素濃度が低かったという報告がある。

⚠️ 注意点: ソイプロテインは臭いは穏やかになるが、オリゴ糖の発酵によりガスの回数自体は増える可能性がある。ただし、これらのガス(水素・二酸化炭素)は無臭なので、「臭くないけど回数が多い」という状態になることがある。

EAA(必須アミノ酸)|消化不要でも臭くなる理由

EAAは消化不要だから胃腸に優しいと思われがちだが、実際には臭いおならの原因になり得る。

EAAで臭くなる4つの原因:

① トランスポーターの飽和(オーバーフロー)

EAAは遊離アミノ酸として吸収されるが、小腸のアミノ酸トランスポーター(輸送体)には容量の限界がある。

通常のプロテインは消化過程で生じるジペプチド・トリペプチドがPEPT1という高容量のトランスポーターで効率的に吸収される。しかし、EAAはPEPT1を利用できず、各アミノ酸に特化した輸送体を使う必要がある。

一度に大量のEAAを摂取すると、トランスポーターが飽和し、吸収しきれないアミノ酸が大腸へ流入する。

② 高浸透圧による「洗い流し効果」

EAAは分子量が小さいため、同じ重量のプロテインに比べて溶液の浸透圧が高くなる。

高浸透圧の溶液は腸管内に水分を引き込み、腸の蠕動運動を活発化させる。結果として、本来吸収されるべき栄養素が大腸へ「洗い流される」。これは臨床的には浸透圧性下痢として知られる現象だ。

③ 人工甘味料のディスバイオシス

多くのEAA製品には、アミノ酸の苦味をマスキングするためにスクラロースやアセスルファムKなどの人工甘味料が配合されている。

近年の研究では、これらの人工甘味料が腸内細菌叢のバランスを崩す(ディスバイオシス)可能性が指摘されている。特にアセスルファムKは、タンパク質分解菌であるBacteroides属を増加させ、有益菌であるLactobacillus属を減少させる傾向が報告されている。

④ 糖アルコールによる腹部膨満感

一部のEAA製品には、甘味料や増量剤としてソルビトール、キシリトール、エリスリトールなどの糖アルコールが含まれている。

これらは小腸で完全に吸収されず、大腸に到達して急速に発酵する。糖アルコールの発酵は、硫黄臭こそないものの、大量の水素ガスとメタンガスを生成し、激しい腹部膨満感や腹痛を引き起こす。

EAAによる浸透圧性下痢と相まって、不快感を増幅させる要因となる。

その他のプロテイン(カゼイン、ピー、コラーゲン)

カゼインプロテイン 胃の中で凝固する性質があり、消化がゆっくり進む。腸内滞留時間が長くなるため、腐敗時間も延長され、臭いが強くなる傾向がある。就寝前の摂取に適しているが、臭いが気になる人は注意が必要。

ピープロテイン(エンドウ豆) ソイと同様に含硫アミノ酸が少なく、臭いは比較的穏やか。ソイアレルギーがある人の代替として選ばれることも多い。食物繊維も含まれており、腸内環境への負担が少ない。

コラーゲンプロテイン 含硫アミノ酸が少なく臭いへの影響は小さいが、必須アミノ酸のバランスが偏っているため筋肥大目的には不向き。肌や関節のサポートを目的とする場合に適している。

プロテインによるおならの臭い・量を改善する方法

原因がわかったところで、具体的な改善策を見ていこう。対策は「臭いを抑える」と「量を減らす」の2つのアプローチに分けられる。

臭いを抑える対策

🦠 腸内環境を整える食品を摂る

腸内の善玉菌を増やし、腐敗菌の活動を抑制することで臭いを軽減できる。

効果的な食品:

- 発酵食品:ヨーグルト、納豆、キムチ、味噌、ぬか漬け

- 水溶性食物繊維:オクラ、なめこ、海藻類(わかめ、めかぶ)、りんご

- オリゴ糖を含む食品:バナナ、玉ねぎ、アスパラガス、ごぼう

これらは腸内のビフィズス菌や乳酸菌の餌となり、短鎖脂肪酸の産生を促進する。短鎖脂肪酸は腸内pHを低下させ、悪臭菌の活動を抑制する。

⚗️ 腸内pHを酸性に保つ(プレバイオティクスの活用)

硫化水素を生成する硫酸還元菌(SRB)は、pH6.5〜7.5の中性環境で最も活発になる。腸内を酸性に保つことで、悪臭菌の活動を抑制できる。

腸内酸性化に効果的なプレバイオティクス:

- イヌリン:菊芋、チコリ、ごぼうに多く含まれる

- 難消化性デキストリン:サプリメントとして入手しやすい

- グアーガム分解物(PHGG):水溶性食物繊維のサプリメント

- フラクトオリゴ糖:玉ねぎ、にんにく、バナナに含まれる

⚠️ 注意: 食物繊維を急激に増やすと、一時的にガスが増えることがある。少量から始めて2〜4週間かけて徐々に増やすのがポイント。腸内細菌が順応するまでの時間が必要だ。

🔄 タンパク質源を見直す

臭いが深刻な場合は、プロテインの種類を変えることで改善が期待できる。

切り替えの選択肢:

- ホエイ(WPC)→ ソイプロテインまたはピープロテイン

- ホエイ(WPC)→ WPI(乳糖カット版)※臭いより量の改善向け

- フレーバー付き → ノンフレーバー(人工甘味料を避ける)

💊 整腸剤・プロバイオティクスの活用

腸内環境の改善を加速させたい場合は、整腸剤やプロバイオティクスサプリメントの活用も有効だ。

選び方のポイント:

- 複数の菌種を含むもの:ビフィズス菌、乳酸菌、酪酸菌など

- 耐酸性のあるもの:胃酸で死滅せず腸まで届く

- 継続しやすい価格帯:効果を感じるまで2〜4週間かかる

代表的な整腸剤としてビオスリー(酪酸菌・糖化菌・乳酸菌配合)やビオフェルミンなどがある。

おならの量を減らす対策

📊 摂取方法を工夫する

過剰摂取による「オーバーフロー」を防ぐことが重要。

摂取のポイント:

- 1回あたり20〜30gに抑える

- 十分な水で希釈する(EAAは500ml以上推奨)

- 食事と一緒に摂取する(消化酵素の分泌を促す)

- 一度に大量ではなく複数回に分けて摂取する

💧 水分摂取を十分に行う

水分不足は便秘を招き、腸内での滞留時間が長くなることで腐敗が進む。

水分摂取の目安:

- 1日の目安:体重(kg)× 30〜35ml

- 例:体重70kgの場合 → 2.1〜2.5L/日

- 食事の30分前に水を飲む習慣をつけると消化を助ける

プロテインシェイクを作る際も、十分な水量で希釈することで浸透圧を下げ、腸への負担を軽減できる。

🍽️ 食べ方・飲み方の基本

空気の飲み込みを減らすことで、ガスの総量を抑制できる。

意識すべき習慣:

- よく噛んで食べる(一口30回が目安)

- 炭酸飲料を避ける(食事中・食後は特に)

- 食事時間を20分以上確保する

- ストローを使わない(空気を飲み込みやすい)

- 早食いを避ける

🌿 ハーブの活用

消化を助け、ガスの発生を抑制する効果が期待できるハーブがある。

効果的なハーブ:

- ペパーミント:胃腸の働きを整え、ガスを排出しやすくする

- ジンジャー(生姜):消化促進、腸の蠕動運動をサポート

- フェンネルシード:ガスの発生を抑制、腹部膨満感の軽減

- キャラウェイシード:消化促進、駆風作用(ガスを排出させる作用)

これらはハーブティーとして食後に飲むのが効果的だ。

😌 ストレス管理

ストレスは腸内環境に大きな影響を与える。腸脳相関と呼ばれるように、脳と腸は密接に連携しており、ストレスは腸の蠕動運動を乱し、腸内細菌叢のバランスを崩す原因となる。

ストレス管理のポイント:

- 十分な睡眠:7〜9時間を確保

- 適度な有酸素運動:ウォーキング、軽いジョギングなど

- リラクゼーション:深呼吸、瞑想、入浴など

🧪 消化酵素サプリメントの活用

タンパク質の消化を助けるサプリメントも選択肢の一つだ。

消化酵素の種類:

- プロテアーゼ:タンパク質を分解

- ペプシン:胃でのタンパク質消化を助ける

- パンクレアチン:膵臓由来の複合消化酵素

特に消化能力が低下していると感じる人や、高齢者には有効な場合がある。

タンパク質の適切な摂取量|過剰摂取を避ける目安

おならの問題を根本的に解決するには、適切な摂取量を守ることが最も重要だ。

活動レベル別の推奨摂取量

| 活動レベル | 推奨摂取量(体重1kgあたり) | 例:体重70kgの場合 |

|---|---|---|

| 一般成人(運動習慣なし) | 1.2〜1.5g | 84〜105g/日 |

| 筋トレを行う人 | 1.6〜2.0g | 112〜140g/日 |

| 持久系スポーツ | 1.2〜1.4g | 84〜98g/日 |

この数値は食事からのタンパク質も含めた総量であることに注意。プロテインサプリメントだけで考えると、1日40〜60g程度が現実的な目安になる人が多い。

1回あたりの吸収と効率的な摂取パターン

筋タンパク質合成(MPS) の観点からは、1回あたり20〜40gが効率的とされている。これを超えた分は、エネルギーとして消費されるか、腸内で腐敗の原因となる。

効果的な摂取パターン:

- 朝食後:20〜30g

- トレーニング後:20〜30g(終了後30分以内が理想)

- 就寝前(必要に応じて):20g

一度に大量摂取するよりも、少量を複数回に分けて摂取する方が、吸収効率が良く、おならの問題も軽減できる。

よくある質問(FAQ)

- プロテインを飲むとなぜおならが止まらなくなるの?

-

消化吸収の限界を超えたタンパク質が大腸に到達し、腸内細菌の餌となってガスが発生するため。乳糖不耐症の場合は乳糖もガスの原因になる。

- EAAならおならは臭くならない?

-

消化不要でも、大量摂取によるトランスポーターの飽和や人工甘味料の影響で臭くなる可能性がある。少量ずつ十分な水で希釈して摂取するのがポイント。

- ソイプロテインでもおならは臭くなる?

-

ホエイに比べて臭いは穏やかになる傾向がある。含硫アミノ酸が少なく、腸内pHを下げて悪臭菌を抑制する効果があるため。ただしガスの回数は増える可能性がある。

- おならの臭いを即効で抑える方法は?

-

整腸剤(ビオスリー等)やプロバイオティクスの活用、発酵食品の摂取が比較的早く効果を感じやすい。根本的な改善には2〜4週間程度かかる。

- プロテインによるおならの臭いは健康に悪影響がある?

-

一時的なものであれば問題ないが、慢性的に強い臭いが続く場合は腸内環境の悪化(ディスバイオシス)を示唆している可能性がある。食生活の見直しを検討すべき。

- WPCからWPIに変えれば臭いは改善する?

-

WPIは乳糖が少ないためガスの「量」は減る可能性があるが、含硫アミノ酸量は変わらないため臭い自体の改善効果は限定的。臭い対策ならソイやピーへの切り替えが有効。

まとめ

プロテインでおならが臭くなる原因は、含硫アミノ酸(システイン・メチオニン)から腸内細菌が硫化水素を生成するためだ。「卵が腐った臭い」の正体は硫化水素であり、「便臭」はインドールやスカトールが関与している。

プロテインの種類によって臭いは変わる。ホエイは含硫アミノ酸が豊富で臭いが強くなりやすく、ソイは含硫アミノ酸が少なく腸内pHを酸性化するため臭いが穏やかになる傾向がある。EAAも大量摂取や添加物(人工甘味料・糖アルコール)の影響で臭くなる可能性がある。

改善のポイントは、摂取量の適正化(1回20〜30g)、腸内環境の改善(発酵食品・プレバイオティクス・十分な水分)、タンパク質源の見直し(ホエイ→ソイ等)の3つ。深刻な場合は整腸剤やプロバイオティクスの活用も有効だ。

臭いの改善には通常2〜4週間程度かかるため、焦らず継続することが大切。快適なプロテインライフを送るために、自分に合った方法を見つけてほしい。

【参考情報】

- What Stinks? The Role of Hydrogen Sulfide in the Gut – American Society for Microbiology

- Microbial pathways in colonic sulfur metabolism and links with health and disease – Frontiers

- Protein content and amino acid composition of commercially available plant-based protein isolates – PMC

- Soy and Gastrointestinal Health: A Review – PMC

- Analysis of pH Dose-dependent Growth of Sulfate-reducing Bacteria – PMC