PFCバランスについて調べるほど情報が溢れ、結局何から始めればいいのか分からず行動が止まっていませんか?「ダイエットは3:2:5」「増量期は3:3:4」と様々な数値が飛び交い、計算方法も複雑で、食材ベースでの実践方法も見えてこない。

この混乱の背景には、欧米発の情報が多く日本人の体質に適合しない場合があるという問題と、理論はあっても「明日から何を食べればいいか」という実践情報が不足していることがあります。

この記事では、厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2025年版)」とスポーツ栄養学の研究成果、日本人の体質特性データに基づき、4ステップの計算方法から目的別の最適な比率、和食を活かしたPFCバランス、コンビニ食材での実践例まで完全網羅しています。

この記事を読めば、自分に合った最適なPFCバランスが明確に分かり、今日から実践できる具体的な食事プランが立てられます。効率的な体づくりへの確かな道筋が見えてくるはずです。

実は、PFCバランスは思っているより難しくありません。正しい方法を知れば誰でも実践でき、日本人に適した方法を知ることが成功への最短ルートなのです。

PFCバランスの計算方法

効果的な体づくりを実現するには、PFCバランスを正確に把握し管理することが不可欠です。正しい計算方法を理解することで、あなたの目標達成への近道となります。

基本的な計算式

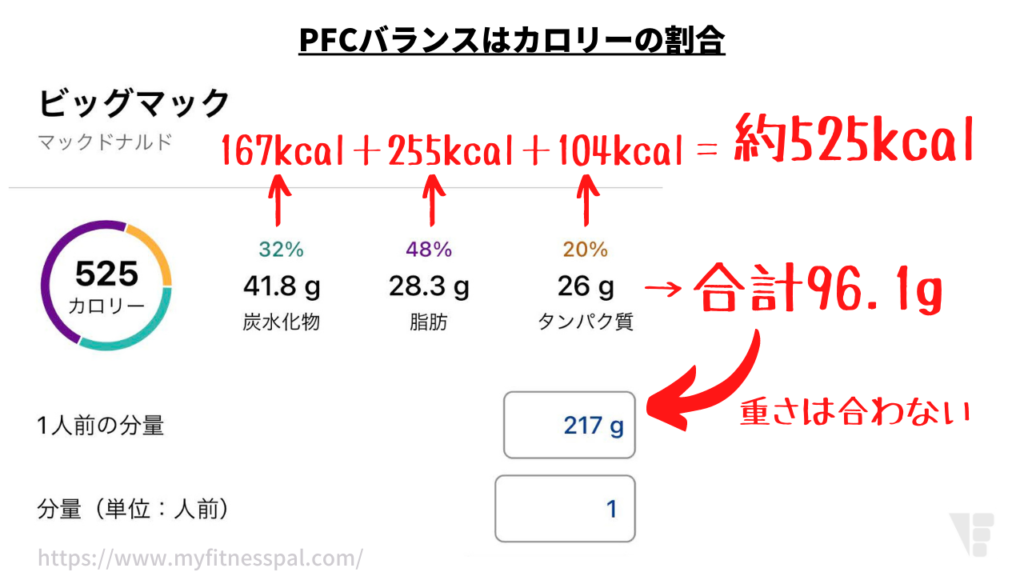

PFCバランスを計算する際の基本となる三大栄養素のカロリー換算は以下の通りです。

📊 栄養素あたりのカロリー:

- タンパク質(P):1g = 4kcal

- 脂質(F):1g = 9kcal

- 炭水化物(C):1g = 4kcal

具体的な計算手順

効率的なPFCバランス管理のために、以下の手順で計算を進めます。

🔢 4ステップの計算手順:

- 目標とする総摂取カロリーを決定する

- PFCの目標比率を設定する(例:P:F:C = 30:30:40)

- 各栄養素の必要カロリーを計算する

- カロリーをグラム数に換算する

実践的な計算例

例えば、1日の目標摂取カロリーが2000kcalで、PFC比率を30:30:40に設定する場合:

タンパク質(P)の計算:

- 2000kcal × 30% = 600kcal

- 600kcal ÷ 4 = 150g

脂質(F)の計算:

- 2000kcal × 30% = 600kcal

- 600kcal ÷ 9 ≈ 67g

炭水化物(C)の計算:

- 2000kcal × 40% = 800kcal

- 800kcal ÷ 4 = 200g

この計算により、1日に必要な各栄養素の具体的な摂取量が明確になります。これらの数値を目安に、日々の食事内容を調整していくことで、効果的な体づくりが可能となります。

食材ベースでの計算方法

実際の食事でPFCバランスを管理する際は、食材ごとの栄養価を把握することが重要です。

主要食材のPFC値(100gあたり):

| 食材 | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 |

|---|---|---|---|

| 鶏胸肉(皮なし) | 23g | 1.5g | 0g |

| 白米(炊飯後) | 2.5g | 0.3g | 37g |

| 卵(1個50g) | 6g | 5g | 0.2g |

| サーモン | 20g | 12g | 0g |

| ブロッコリー | 4g | 0.5g | 5g |

| アボカド | 2g | 19g | 6g |

| オートミール | 14g | 6g | 69g |

| 納豆(1パック50g) | 8g | 5g | 6g |

実際の食事での計算例:

朝食メニュー:オートミール50g、卵2個、バナナ1本(100g)の場合:

- タンパク質:7g(オート)+ 12g(卵2個)+ 1g(バナナ)= 20g

- 脂質:3g(オート)+ 10g(卵2個)+ 0.2g(バナナ)= 13.2g

- 炭水化物:34.5g(オート)+ 0.4g(卵2個)+ 21g(バナナ)= 55.9g

- 総カロリー:約420kcal

このように各食材のPFC値を把握することで、目標値に近づけるための食材選択が可能になります。

おすすめの計算ツールとアプリ

正確なPFCバランス管理を実現するために、様々な便利なツールやアプリが開発されています。

マイフィットネスパル:

世界中で高い評価を得ている栄養管理アプリです。

✅ 主な機能:

- 600万以上の食品データベース

- バーコードスキャンによる簡単な食品登録

- グラフ機能による栄養バランスの可視化

- 運動記録との連携機能

あすけん:

日本人の食生活に特化した管理アプリです。

✅ 主な機能:

- 和食中心の豊富な食品データベース

- AI機能による食事アドバイス

- 目標設定に基づいたレシピ提案

- 栄養バランス診断機能

これらのツールを活用することで、より正確で効率的なPFCバランス管理が可能になります。自分のライフスタイルに合ったツールを選び、継続的に活用することが目標達成への近道となります。

PFCバランスとは?基礎知識

PFCバランスの定義

PFCバランスとは、私たちが摂取する三大栄養素であるタンパク質(Protein)、脂質(Fat)、**炭水化物(Carbohydrate)**の比率を表す概念です。これらの頭文字を取って「PFC」と呼ばれています。

厚生労働省では「エネルギー産生栄養素バランス」という名称を使用していますが、一般的には「PFCバランス」という言葉の方が広く認知されています。

なぜPFCバランスが重要なのか

PFCバランスは、私たちの健康と体づくりにおいて根幹となる重要な要素です。適切なバランスを保つことは、単なる栄養管理以上の意味を持ちます。

🎯 身体の基本機能における重要性:

- 代謝機能の最適化:各栄養素の適切な比率が、基礎代謝を健全に保つ

- ホルモンバランスの調整:特に脂質の適切な摂取が、ホルモン産生を支える

- エネルギー供給の効率化:必要な時に必要な栄養素を活用できる状態を維持

- 免疫機能のサポート:バランスの取れた栄養摂取が、免疫力の維持に貢献

PFCバランスと体組成の関係

私たちの体組成は、摂取する栄養素の質と量に直接影響を受けます。各栄養素の役割を理解することで、より効果的な体づくりが可能になります。

タンパク質の重要性:

筋タンパク質の合成と修復を促進し、基礎代謝の向上に貢献します。また、満腹感の維持をサポートし、良質な体組成の維持に不可欠な栄養素です。

脂質の必要性:

重要なホルモンの産生をサポートし、脂溶性ビタミン(A、D、E、K)の吸収を促進します。細胞膜の構成要素として機能し、長時間持続するエネルギー源として作用します。

炭水化物の役割:

即時的なエネルギー供給を担当し、筋グリコーゲンの補充をサポートします。運動パフォーマンスの向上に寄与し、脳の主要エネルギー源として機能します。

これらの栄養素を適切にバランス取ることで、目的に応じた体づくりが可能になります。ただし、最適な比率は個人の体質、活動量、目標によって異なります。自分に合った理想的なバランスを見つけ、継続的に調整していくことが、長期的な成功への鍵となります。

目的別PFCバランスの最適な割合

適切なPFCバランスは、あなたの目的に応じて効果的に体組成を変化させるための重要な要素です。ここでは、各目的に合わせた最適なPFCバランスについて解説します。

代表的なPFCバランスの目安:

| 目的 | P(タンパク質) | F(脂質) | C(炭水化物) |

|---|---|---|---|

| 健康維持(厚労省基準) | 2 | 2 | 6 |

| ダイエット(通常) | 3 | 2 | 5 |

| ダイエット(低糖質) | 3 | 6 | 1 |

| 筋肉増量 | 3 | 3 | 4 |

ダイエット(減量)時のPFCバランス

減量期における最適なPFCバランスは、体脂肪の効率的な減少と筋肉量の維持を両立することを目指します。

タンパク質摂取の重要性:

体重1kgあたり1.8g~3.1gのタンパク質摂取が推奨されます。これは、除脂肪体重の維持と代謝の活性化に不可欠です。体重70kgの場合、1日あたり126g~217gのタンパク質摂取が目安となります。

理想的な栄養素バランス:

- タンパク質:総カロリーの30%

- 脂質:総カロリーの20%

- 炭水化物:総カロリーの50%

💡 実践的なポイント:

- 低GI食品を中心とした炭水化物の選択

- 食物繊維の積極的な摂取による満腹感の維持

- 良質なタンパク質源(鶏胸肉、魚類、卵白など)の活用

- 必須脂肪酸の確保(EPA・DHA、オメガ3脂肪酸)

このバランスを維持しながら、適度な総カロリー制限を組み合わせることで、健康的で持続可能な減量が可能となります。

筋トレ時のPFCバランス

筋力トレーニング時のPFCバランスは、筋肉の成長と回復、そしてトレーニングパフォーマンスの最大化を支えるために重要です。

最適な栄養素バランス:

- タンパク質:30%(体重1kgあたり1.6g~2.2g)

- 脂質:30%

- 炭水化物:40%

タンパク質摂取のタイミング:

トレーニングの前後2時間以内に、質の良いタンパク質を20-40g摂取することで、筋タンパク質合成を効果的に促進できます。

⏰ 炭水化物の戦略的活用:

- トレーニング前:高GI食品で素早くエネルギーを補給

- トレーニング後:中GI食品で持続的なグリコーゲン補充を実現

増量期のPFCバランス(クリーンバルク)

クリーンバルクとは、体脂肪の増加を最小限に抑えながら筋肉量を増加させる方法です。高品質な食材を中心とした食事管理により、健康的で効率的な増量を実現します。

推奨PFC比率:

- タンパク質:30%(体重1kgあたり1.6g~2.2g)

- 脂質:20-30%

- 炭水化物:40-50%

具体的な計算例(体重70kg、摂取カロリー3,000kcalの場合):

- タンパク質:140g(560kcal)

- 脂質:66g(600kcal)

- 炭水化物:460g(1,840kcal)

✅ クリーンバルクの特徴:

- ジャンクフードや加工食品を避ける

- オーバーカロリーは200-500kcal程度に制限

- 体脂肪増加が最小限で健康的

- 減量期の負担が少ない

- 長期的な体づくりに適している

増量期のPFCバランス(ダーティバルク)

ダーティバルクとは、食事内容を制限せず、カロリー摂取を最優先にした増量方法です。短期間での体重増加を目指す場合に選択されますが、体脂肪の増加も伴います。

推奨PFC比率:

- タンパク質:最低限体重1kgあたり2g以上を確保

- 脂質・炭水化物:特に制限なし(高カロリー食品中心)

⚠️ ダーティバルクの特徴:

- ジャンクフードや高カロリー食品も積極的に摂取

- 基準のタンパク質量さえ満たせば食品選択は自由

- 大幅なカロリーサープラス(500-1000kcal以上)

- 短期間(3-6ヶ月)に限定し、その後クリーンバルクへ移行

どちらを選ぶべきか:

現在のスポーツ栄養学界では、健康面と効率性を考慮してクリーンバルクを推奨する傾向が強くなっています。ただし、筋トレ初心者で体重増加が急務の場合や、短期間での体重増加を優先する場合には、ダーティバルクが適用される場面もあります。

健康維持のためのPFCバランス

長期的な健康と適正体重の維持のために、厚生労働省が推奨するバランスの取れた栄養摂取を基本としつつ、個人の特性に合わせた調整を行います。

標準的なPFCバランス(厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2025年版)」):

- タンパク質:20%

- 脂質:20%

- 炭水化物:60%

💡 健康維持のための実践ポイント:

- 多様な食品からの栄養摂取

- 食事の規則性を保つ

- 個人の活動量に応じた調整

- 年齢や体質を考慮した微調整

これらのバランスはあくまでも目安です。最適なPFCバランスは、あなたの体調やトレーニング状況、そして目標に応じて柔軟に調整していくことが重要です。

日本人に適したPFCバランスの考え方

日本人には独自の体質特性や食文化があり、これらを考慮したPFCバランス管理が効果的です。欧米のガイドラインをそのまま適用するのではなく、日本人に適した方法を理解しましょう。

日本人の体質特性とPFCバランス

日本人の身体には、長い歴史の中で形成された遺伝的特徴や代謝特性があります。

🧬 日本人の栄養学的特徴:

- 腸内環境:世界12カ国の調査で日本人のビフィズス菌などの善玉菌が最も多く、腸内環境が良好

- 代謝特性:欧米人と比較して体温が低く、胃酸やインスリンの分泌量が少ない

- 脂質代謝:内臓脂肪がつきやすく、少量の脂質摂取でも影響を受けやすい

- 乳糖不耐性:約85%の日本人が乳糖の消化能力が低い

これらの特徴から、日本人は脂質の摂取量に特に注意を払う必要があります。脂質を総カロリーの20-25%程度に抑え、その分を炭水化物やタンパク質で補うアプローチが適している場合が多くあります。

和食でのPFCバランスの整え方

和食文化を活かしたPFCバランス管理は、日本人にとって継続しやすく、健康的な方法です。

伝統的な和食の栄養学的メリット:

和食は自然と低脂質・高炭水化物・適度なタンパク質のバランスになりやすい特徴があります。主食(米)、主菜(魚・大豆製品)、副菜(野菜・海藻)という組み合わせは、日本人の体質に適した栄養構成です。

🍚 和食での実践例:

- 主食:白米や玄米で炭水化物を確保(1食150-200g)

- 主菜:魚、豆腐、納豆でタンパク質を摂取(1食80-120g)

- 副菜:野菜、海藻、きのこで食物繊維とミネラルを補給

- 汁物:味噌汁でタンパク質と発酵食品の効果を活用

和食食材のPFC特性:

| 食材 | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 特徴 |

|---|---|---|---|---|

| 納豆(1パック) | 8g | 5g | 6g | 発酵食品で腸内環境に良い |

| サバ(100g) | 20g | 16g | 0g | EPA・DHA豊富 |

| 豆腐(木綿100g) | 7g | 5g | 1.5g | 低カロリー高タンパク |

| 海苔(1枚) | 0.6g | 0.05g | 0.6g | ビタミン・ミネラル豊富 |

| 味噌(大さじ1) | 1.6g | 0.4g | 2.6g | 発酵食品で栄養吸収促進 |

和食での増量・減量の調整法:

減量時は主食(米)の量を減らし、主菜と副菜を充実させることで、タンパク質と食物繊維を確保しながらカロリーを抑えられます。増量時は主食の量を増やし、魚や肉類の主菜を充実させることで、必要なカロリーとタンパク質を確保できます。

男女別PFCバランスの調整ポイント

日本人男女では、ホルモンバランスや体組成に違いがあり、それぞれに適したPFCバランスがあります。

👨 男性の調整ポイント:

日本人男性は欧米男性と比較して内臓脂肪がつきやすい傾向があります。

🔹 推奨バランス:

- タンパク質:体重1kgあたり1.6-2.2g

- 脂質:総カロリーの20-30%(内臓脂肪対策で控えめに)

- 炭水化物:活動量に応じて40-60%

👩 女性の調整ポイント:

日本人女性は鉄分不足や骨密度低下のリスクが高く、これらに配慮した栄養管理が必要です。

🔹 推奨バランス:

- タンパク質:体重1kgあたり1.2-1.8g

- 脂質:総カロリーの20-30%(必須脂肪酸の確保を重視)

- 炭水化物:45-60%(極端な制限は月経不順のリスク)

また、月経周期に応じた栄養管理も重要です。月経前は鉄分とタンパク質を意識的に摂取し、排卵期以降はエネルギー消費が高まるため、炭水化物の摂取を適切に調整します。

年齢や活動量による調整方法

PFCバランスは、年齢とライフステージによって適切に調整する必要があります。

📅 年齢別の最適化ポイント:

若年期(20-30代):

- 基礎代謝が最も活発な時期

- タンパク質25-30%、脂質25-30%、炭水化物45-50%を目安

- 骨密度の確立のため、タンパク質とカルシウムの摂取に注意

中年期(40-50代):

- 基礎代謝の緩やかな低下に合わせた調整

- タンパク質30-35%、脂質20-25%、炭水化物40-45%を目安

- サルコペニア予防のため、タンパク質摂取を意識的に維持

- 内臓脂肪がつきやすくなるため、脂質の質に注意

高齢期(60代以降):

- 筋肉量と骨密度の維持を重視

- タンパク質35-40%、脂質20-25%、炭水化物35-40%を目安

- 消化吸収能力の変化を考慮した食材選択

- 1回の食事量を減らし、食事回数を増やす工夫

💪 活動量による調整:

- 軽度の活動(デスクワーク中心):炭水化物を40-45%程度に抑え、タンパク質を増やす

- 中程度の活動(週3-4回の運動):バランスの取れた標準的なPFC比率を維持

- 高強度の活動(アスリートレベル):炭水化物を55-65%に増やし、エネルギー供給を確保

これらの調整において最も重要なのは、個別化と定期的な見直しです。体調の変化や目標の変更に応じて、適宜専門家に相談しながら最適なバランスを見つけていくことが推奨されます。

PFCバランスを考慮した食事プラン

PFCバランスを意識した食事プランは、効果的なダイエットや筋トレ、増量に不可欠です。ここでは、目的別の具体的な食事例とおすすめの食材を紹介します。

ダイエット向け1日の食事例

ダイエット時はカロリー制限しながら、十分なタンパク質を摂取することが重要です。以下は、1日のPFCバランス比率を3:2:5に設定した食事例です(総カロリー約1,600kcal)。

🌅 朝食(約400kcal):

- プロテインパンケーキ(オートミール40g、卵白2個分、プロテインパウダー20g使用)

- ギリシャヨーグルト100g

- ブルーベリー50g

🌞 昼食(約500kcal):

- 鶏胸肉のサラダ(鶏胸肉100g、レタス・トマト・きゅうり、低脂肪ドレッシング)

- 全粒粉パン1枚(6枚切り)

- りんご1/2個

🌙 夕食(約500kcal):

- 白身魚のグリル(タラまたは鯛100g)

- 蒸し野菜(ブロッコリー、にんじん、ピーマン)

- 玄米小盛り(100g)

- わかめの味噌汁

🍎 間食(約200kcal):

- プロテインシェイク(水で作る)

- アーモンド10粒程度

PFC内訳(目安):

- タンパク質:120g(480kcal / 30%)

- 脂質:36g(320kcal / 20%)

- 炭水化物:200g(800kcal / 50%)

筋トレ・増量向け1日の食事例

筋トレや増量時は、十分なカロリーとタンパク質の摂取が必要です。以下は、PFCバランス比率を3:3:4に設定した食事例です(総カロリー約2,800kcal)。

🌅 朝食(約600kcal):

- オートミールとプロテインパウダーのポリッジ(オートミール60g、プロテイン30g、牛乳200ml)

- バナナ1本

- 全卵2個(スクランブルエッグ)

- アーモンド15粒

🌞 昼食(約800kcal):

- 鶏胸肉のサンドイッチ(全粒粉パン2枚、鶏胸肉120g、アボカド1/4個、野菜)

- サラダ(ミックスグリーン、トマト、オリーブオイルドレッシング)

- ナッツ類30g

🌙 夕食(約900kcal):

- 牛肉ステーキ(赤身150g)

- 玄米(150g)

- 蒸し野菜(ブロッコリー、アスパラガス、にんじん)

- オリーブオイル大さじ1(サラダまたは調理用)

🍎 間食1(トレーニング前後/約300kcal):

- プロテインシェイク(牛乳で作る)

- バナナ1本

- ピーナッツバター大さじ1

🥛 間食2(就寝前/約200kcal):

- カッテージチーズ100g

- アーモンド10粒

PFC内訳(目安):

- タンパク質:210g(840kcal / 30%)

- 脂質:93g(840kcal / 30%)

- 炭水化物:280g(1,120kcal / 40%)

コンビニ食材での実践例

忙しい日常でも、コンビニ食材を活用することで効果的なPFCバランス管理が可能です。

🏪 コンビニでのダイエット向け食事例(約500kcal):

- サラダチキン1個(110g / P約25g)

- ゆで卵2個(P約12g)

- ブロッコリーサラダ(ドレッシング別売り・ノンオイル推奨)

- おにぎり1個(梅や昆布など具材が軽いもの)

- 無糖ヨーグルト1個

🏪 コンビニでの筋トレ・増量向け食事例(約700kcal):

- サラダチキン2個(P約50g)

- おにぎり2個(鮭やツナマヨなど)

- ミックスナッツ1袋(30g)

- バナナ1本

- 低脂肪牛乳200ml

💡 コンビニ食材選びのコツ:

- タンパク質源:サラダチキン、ゆで卵、ギリシャヨーグルト、納豆、豆腐バー

- 炭水化物源:おにぎり(具材に注意)、バナナ、焼き芋、全粒粉サンドイッチ

- 脂質源:ミックスナッツ、アボカド入りサラダ、サバの水煮缶

- 避けるべき食品:揚げ物、菓子パン、スナック菓子、糖質の高いデザート

PFCバランスを整えるためのおすすめ食材

効率的にPFCバランスを管理するために、以下の食材を日常的に活用しましょう。

高タンパク質食材:

| 食材 | タンパク質(100g) | 特徴 |

|---|---|---|

| 鶏胸肉(皮なし) | 23g | 低脂肪・高タンパク |

| マグロ(赤身) | 26g | EPA・DHA豊富 |

| 卵 | 12g(1個) | 完全栄養食品 |

| ギリシャヨーグルト | 10g | 低脂肪・高タンパク |

| 納豆 | 16g | 発酵食品で腸内環境に良い |

| 豆腐(木綿) | 7g | 低カロリー |

良質な脂質源:

| 食材 | 脂質(100g) | 特徴 |

|---|---|---|

| アボカド | 19g | 不飽和脂肪酸豊富 |

| サーモン | 12g | オメガ3脂肪酸 |

| アーモンド | 51g | ビタミンE豊富 |

| オリーブオイル | 100g | オレイン酸 |

| MCTオイル | 100g | 素早くエネルギー化 |

良質な炭水化物源:

| 食材 | 炭水化物(100g) | 特徴 |

|---|---|---|

| オートミール | 69g | 食物繊維豊富・低GI |

| 玄米 | 35g(炊飯後) | ビタミンB群豊富 |

| サツマイモ | 30g | ビタミンC・食物繊維 |

| 全粒粉パン | 45g | 食物繊維豊富 |

| バナナ | 21g | 素早くエネルギー化 |

これらの食材を組み合わせることで、目的に応じた最適なPFCバランスを達成しやすくなります。また、食物繊維が豊富な野菜を積極的に取り入れることで、栄養バランスの向上と満腹感の維持にも役立ちます。

PFCバランス管理のためのツールとアプリ

栄養管理アプリは、PFCバランスの効果的な管理を可能にする強力なツールです。アプリを活用することで、面倒な計算や記録をデジタルに管理でき、より正確で効率的な栄養管理が実現できます。

マイフィットネスパルの使い方と特徴

MyFitnessPal(マイフィットネスパル)は、世界中で2億人以上が利用する栄養管理のリーディングアプリです。このアプリは、食事記録の自動化と栄養管理の可視化を実現します。

📱 食事記録の簡略化と正確性:

- 1,400万以上の食品データベース

- バーコードスキャンによる瞬時の栄養情報取得

- 過去の食事をワンタップで再登録

- レシピ機能による複合食品の栄養価計算

🎯 目標設定とトラッキング:

- カスタマイズ可能なPFCバランス目標

- 体重・体組成の推移グラフ

- 栄養バランスの視覚的なフィードバック

- AIによる食事改善アドバイス

運動との連携による総合的な健康管理:

食事管理だけでなく、運動も含めた総合的な健康管理を提供します。この機能により、より正確なカロリー収支の把握が可能になり、効果的な体組成の改善をサポートします。

あすけんの使い方と特徴

あすけんは、日本人の食生活に特化した国内最大級の栄養管理アプリです。和食中心の食事習慣を持つ日本人の食事記録と栄養管理をきめ細かくサポートします。

🍱 日本の食文化に最適化された機能:

- 20万品以上の日本食データベース

- コンビニ食品や中食のデータベース

- 外食チェーンの定番メニュー情報

- 家庭料理のレシピと栄養価

📸 スマートな食事記録システム:

- AIによる料理画像認識

- よく食べる料理の簡単登録

- 食事パターンの保存と再利用

- 音声入力による記録機能

💬 パーソナライズされた栄養管理:

- 目標に応じたPFCバランス設定

- 栄養士監修の改善アドバイス

- 体重・体組成の変化グラフ

- 運動記録との連携分析

その他の便利な計算ツール

オンライン計算機:

シンプルで使いやすいWeb版ツールも多数存在します。

✅ 主な機能:

- 即時計算が可能な直感的なインターフェース

- 目標値の保存機能

- 過去の記録の確認が可能

- スマートフォン対応の最適化設計

これらのツールを活用することで、より正確で効率的なPFCバランス管理が可能になります。自分のライフスタイルに合ったツールを選び、継続的に活用することが、目標達成への近道となります。

PFCバランス管理の実践的なコツとよくある間違い

栄養バランスの管理は、理論を知るだけでなく実践が重要です。効果的なPFCバランス管理のコツと、よくある間違いについて詳しく解説していきましょう。

効果的なPFCバランス管理のコツ

PFCバランスを効果的に管理するためには、計画的なアプローチが不可欠です。

📝 計画的な食事管理:

事前に1日の食事プランを立て、各食品のPFC値を把握することで、バランスの取れた食材選びが可能になります。特に、高品質な食品の選択が重要です。

例えば、タンパク質源として鶏胸肉や魚、良質な脂質源としてアボカドやオリーブオイル、複合炭水化物として全粒穀物や豆類を積極的に取り入れることで、栄養価の高い食事を実現できます。

💡 実践的な管理のポイント:

- 週末に1週間分の食事プランを立てる

- 常備すべき食材リストを作成する

- 食事の準備を効率化する(作り置き、冷凍保存)

- 外食時のメニュー選択基準を決めておく

📱 デジタルツールの活用:

マイフィットネスパルやあすけんなどの栄養管理アプリを使用することで、食事記録の習慣化とデータの定期的な分析が容易になります。これらのツールを活用することで、より正確なPFCバランス管理が可能になります。

よくある間違いと対処法

PFCバランス管理でよく見られる問題点と、その解決方法を理解しましょう。

⚠️ 栄養バランスの主な落とし穴:

- 極端な栄養素の偏り:特定の栄養素に偏った食事は、健康上のリスクを招く可能性がある

- カロリー収支の無視:PFCバランスだけでなく、総カロリーの管理も重要

- 食品の質の軽視:数値合わせに走るあまり、食品の栄養価を見落としがち

- 過度な制限:厳格すぎる管理はストレスや挫折につながる

- 個人差の軽視:一般的な推奨値に固執せず、個人の特性に合わせた調整が必要

よくある間違いへの対処法:

タンパク質の過剰摂取に注意しましょう。「多ければ多いほど良い」という考えは誤りです。適切な量は体重や活動量に応じて決まります。腎臓への負担も考慮し、体重1kgあたり2.5gを超える継続的な摂取は避けるべきです。

脂質を極端に制限するのも問題です。脂質はホルモン産生や脂溶性ビタミンの吸収に必要不可欠です。総カロリーの20%以下への制限は、長期的な健康リスクとなる可能性があります。

炭水化物を完全に排除することも避けるべきです。特に日本人は、米を中心とした炭水化物代謝に長年適応してきた歴史があります。極端な糖質制限は、エネルギー不足や代謝の低下を招く可能性があります。

長期的な管理のポイント

持続可能なPFCバランス管理のために、以下の点に注意を払いましょう。

🌱 健康的な習慣づくりの要点:

- 段階的なアプローチ:急激な変更を避け、少しずつ習慣化を進める

- 定期的な見直し:3-6ヶ月ごとに食事プランを再評価する

- 柔軟な対応:特別な日やイベント時も想定した計画を立てる

- 継続的な学習:栄養学的知見をアップデートする

- サポート体制:専門家との相談や同じ目標を持つ仲間との交流を大切にする

モチベーション維持の工夫:

記録を継続することで、自分の進捗が可視化され、モチベーションの維持につながります。体重や体組成の変化だけでなく、体調の改善や運動パフォーマンスの向上など、多角的に効果を評価しましょう。

最後に、全体的な健康管理の視点も忘れずに。PFCバランスだけでなく、ビタミンやミネラルの摂取、十分な睡眠、適切なストレス管理など、生活全般のバランスを整えることが、長期的な成功への鍵となります。

よくある質問(FAQ)

- PFCバランスの理想的な割合は?

-

目的によって異なります。健康維持は2:2:6、ダイエットは3:2:5、筋トレは3:3:4、増量期(クリーンバルク)は3:2〜3:4〜5が目安です。ただし、これらは基本的な指針であり、個人の体質や活動量に応じて調整が必要です。

- 女性と男性でPFCバランスは違うの?

-

基本的な比率は同じですが、微調整が必要です。男性は内臓脂肪がつきやすいため脂質を控えめに、女性はホルモンバランスや骨密度維持のため必須脂肪酸の確保を重視します。また、女性は月経周期に応じた栄養調整も効果的です。

- 増量期と減量期でPFCバランスはどう変える?

-

減量期はタンパク質比率を高め(30%)、脂質を抑えて(20%)筋肉量を維持します。増量期(クリーンバルク)はバランスを取り、タンパク質30%、脂質20-30%、炭水化物40-50%で質の良い体重増加を目指します。総カロリーも減量期は抑え、増量期は300-500kcal増やします。

- 筋トレ時のPFCバランスの調整方法は?

-

筋トレ時はタンパク質30%、脂質30%、炭水化物40%を目安とします。タンパク質は体重1kgあたり1.6-2.2gを確保し、トレーニング前後2時間以内に20-40g摂取すると筋タンパク質合成が促進されます。炭水化物はトレーニング前に高GI食品、トレーニング後に中GI食品を選ぶと効果的です。

- PFCバランスと基礎代謝の関係は?

-

適切なPFCバランスは基礎代謝の維持・向上に貢献します。特にタンパク質は筋肉量の維持に不可欠で、筋肉量が多いほど基礎代謝が高まります。極端な栄養制限は基礎代謝の低下を招くため、バランスの取れた摂取が重要です。

- 和食でPFCバランスを管理できる?

-

可能です。主食(米)で炭水化物、主菜(魚・大豆製品)でタンパク質、副菜(野菜・海藻)で食物繊維とミネラルを確保します。納豆、豆腐、味噌などの発酵食品は日本人の腸内環境に適しており、効率的な栄養管理ができます。

- 計算が面倒な場合はどうすれば?

-

マイフィットネスパルやあすけんなどの栄養管理アプリを活用しましょう。バーコードスキャンや画像認識で簡単に食事記録ができ、自動でPFCバランスを計算してくれます。慣れるまでは完璧を目指さず、大まかな把握から始めることをおすすめします。

まとめ

PFCバランスは、効果的な体づくりと健康維持の基礎となる重要な指標です。タンパク質・脂質・炭水化物の適切な比率を理解し、目的に応じて調整することで、ダイエット、筋トレ、増量のいずれにおいても効率的な結果を得ることができます。

計算方法は、総カロリーに目標比率を掛け、各栄養素のカロリー換算値で割るだけです。ダイエットなら3:2:5、筋トレなら3:3:4、増量期(クリーンバルク)なら3:2〜3:4〜5を目安に設定しましょう。

日本人には独自の体質特性があります。腸内環境が良好で内臓脂肪がつきやすい傾向を考慮し、和食を活かした栄養管理が効果的です。また、年齢や性別、活動量に応じた個別化された調整が長期的な成功につながります。

マイフィットネスパルやあすけんなどのアプリを活用すれば、日々の管理が格段に楽になります。完璧を目指さず、継続可能な範囲で習慣化することが最も重要です。あなたに合った最適なPFCバランスを見つけ、健康的な体づくりを実現してください。