ケトジェニックと糖質制限の違いが分からず、どちらを選べば良いか迷っていませんか?実際に始めても思うように効果が出ない、体調を崩してしまった経験はありませんか?

多くの情報が欧米人向けで、日本人の体質や食文化への配慮が不足していることが混乱の原因です。両者を同じものとして扱う間違った情報も多く、適切な実践方法が分からず挫折する人が後を絶ちません。

日本人を対象とした最新研究データに基づき、この記事ではケトジェニックダイエットと糖質制限の明確な違い、効果とデメリット、安全で効果的な実践方法を解説します。

段階的な導入方法から外食対策、失敗パターンの回避法まで、実生活で使える知識を網羅的にお伝えします。

これを読むことで迷いなく自分に適した方法を選択でき、社会生活と両立しながら安全に理想の体を手に入れることができます。

成功の鍵はあなたの体質・生活環境・目標に最も適した継続可能な方法を見つけることなのです。

ケトジェニックダイエットと糖質制限の基本的な違い

多くの人が混同しがちなケトジェニックダイエットと糖質制限ですが、実際には明確な違いがあります。最も重要なのは、体を「ケトーシス状態」に移行させるかどうかという根本的な違いです。

ケトジェニックダイエットとは

🔬 科学的メカニズム

ケトジェニックダイエットは、体内のエネルギー代謝システムを根本的に変える食事法です。通常、私たちの体は糖質(ブドウ糖)を主要エネルギー源としていますが、糖質摂取を極端に制限することで、脂肪を分解して生成されるケトン体をエネルギー源として利用する状態に移行させます。

この代謝状態を「ケトーシス」と呼び、体が脂肪燃焼優位の状態になることで効率的な体重減少が期待できます。ケトーシス状態では、肝臓で脂肪酸からアセト酢酸、β-ヒドロキシ酪酸、アセトンの3種類のケトン体が生成され、脳を含む全身の細胞でエネルギー源として利用されます。

📊 具体的な数値基準

ケトジェニックダイエットの厳格な基準:

- 糖質摂取量:1日20g以下(厳格な場合は10g以下)

- PFC比率:脂質70-75%、タンパク質20-25%、糖質5-10%

- ケトーシス移行期間:通常2-7日

- 血中ケトン体濃度:0.5-3.0mmol/L(理想的なケトーシス状態)

この厳格な制限により、体内のグリコーゲン(糖の貯蔵形態)を完全に消費し、メタボリックスイッチと呼ばれる代謝転換を促します。

一般的な糖質制限とは

🍽️ 柔軟なアプローチ

一般的な糖質制限は、糖質摂取量を減らす食事法の総称で、ケトジェニックダイエットよりもはるかに柔軟性があります。ケトーシス状態を必ずしも目指さず、個人の生活スタイルや目標に合わせて調整可能な食事法です。

📈 段階的な制限レベル

糖質制限のレベル別分類:

- 軽度の糖質制限:100-130g/日(果物や根菜類の摂取可能)

- 中程度の糖質制限:50-100g/日(主食を大幅に削減)

- 厳格な糖質制限:20-50g/日(ケトジェニックに近い制限)

糖質制限では明確なPFC比率の指定がなく、タンパク質と脂質の摂取比率は個人の好みや体調に合わせて調整できます。また、完全な代謝転換を目指さないため、血糖値の安定化や食欲抑制などの効果を得つつ、社会生活との両立がしやすいのが特徴です。

ケトジェニックと糖質制限の違い比較表

| 項目 | ケトジェニックダイエット | 一般的な糖質制限 |

|---|---|---|

| 糖質摂取量 | 20g/日以下 | 50-130g/日程度 |

| PFC比率 | 脂質70-75%<br>タンパク質20-25%<br>糖質5-10% | 特定の比率なし<br>(個人調整可能) |

| ケトーシス状態 | 必須(体を意図的にケトーシスに移行) | 不要(血糖値安定化が主目的) |

| 代謝転換期間 | 2-7日で完全転換 | 緩やかな改善 |

| 食材選択 | 極めて厳格<br>(果物・根菜類も制限) | 比較的柔軟<br>(適量の果物等は可能) |

| 継続難易度 | 高い(厳密な管理必要) | 中程度(段階的調整可能) |

| 社会生活適応性 | 制約多い | 比較的適応しやすい |

| 効果の現れ方 | 急激(2-3週間で顕著) | 緩やか(持続的改善) |

| リスク管理 | 医学的監視推奨 | セルフマネジメント可能 |

| 長期継続 | 2-3ヶ月推奨<br>(その後緩やかな制限へ移行) | 長期継続可能 |

⚡ 選択のポイント

選択基準となる要素:

- 短期集中的な結果を求める:ケトジェニックダイエット

- 持続可能な生活習慣として定着:一般的な糖質制限

- 外食や社会生活との両立重視:一般的な糖質制限

- 厳密な数値管理が苦にならない:ケトジェニックダイエット

どちらの方法も科学的根拠に基づいた有効なアプローチですが、個人の体質、生活環境、目標、継続可能性を総合的に考慮して選択することが成功への鍵となります。特に初心者の場合は、まず緩やかな糖質制限から始めて体の反応を確認し、必要に応じてケトジェニックダイエットへのステップアップを検討するのが現実的なアプローチです。

ケトジェニックと糖質制限の糖質量設定

レベル別の糖質摂取量目安

糖質制限は段階的なアプローチが成功の鍵です。いきなり厳格な制限を始めるのではなく、体の適応に合わせて徐々にレベルを上げることで、無理なく継続できます。

| レベル | 糖質摂取量/日 | 対象者 | 主な効果 | 実践のコツ |

|---|---|---|---|---|

| 軽度の糖質制限 | 100-130g | 初心者・体重維持目的 | 緩やかな体重減少 | 夕食のみ主食カット |

| 中程度の糖質制限 | 50-100g | 体重減少を目指す人 | 安定した減量効果 | 朝夕の主食をカット |

| 厳格な糖質制限 | 20-50g | 積極的な減量希望者 | 効率的な脂肪燃焼 | 全食で糖質を意識管理 |

| ケトジェニック | 20g以下 | 代謝改善・治療目的 | ケトーシス状態達成 | 厳密なマクロ管理 |

📝 段階的移行のメリット:

- 体への負担を軽減し、ケトフルなどの副作用を最小化

- 社会生活との両立がしやすく、継続可能性が向上

- 個人の体質に合わせた最適なレベルを見つけられる

糖質量の正確な計算方法

正確な糖質制限を行うには、食品ラベルの読み方と計算方法を理解することが不可欠です。

🔍 食品表示の読み方

日本の食品表示では「炭水化物」の内訳として「糖質」と「食物繊維」が分けて表示されています。

炭水化物 15.2g

├ 糖質 12.8g ← この数値を使用

└ 食物繊維 2.4g

⚠️ 注意点:

- 「糖類0g」表示でも糖質が含まれる場合がある

- 糖アルコール(エリスリトール等)は血糖値への影響が個人差大

- 海外製品では表示方法が異なる場合がある

📊 1日の糖質量計算例

体重60kg女性、中程度の糖質制限(70g/日)の場合

| 食事 | 食品例 | 糖質量 |

|---|---|---|

| 朝食 | 卵2個 + サラダ + オリーブオイル | 5g |

| 昼食 | サラダチキン + 野菜炒め | 15g |

| 夕食 | 焼き魚 + 蒸し野菜 + 味噌汁 | 25g |

| 間食 | ナッツ類 + チーズ | 10g |

| 合計 | 55g |

この例では目標値70g以内に収まり、さらに15gの余裕があります。

📱 便利な管理ツール

効率的な糖質管理のためのツール:

- 糖質制限アプリ:バーコードスキャン機能付き

- 食品成分データベース:文部科学省の公式データ活用

- デジタル計量器:正確な重量測定用

ケトーシス状態に入る条件

ケトーシスは体が糖質の代わりに脂肪を主要エネルギー源として利用する代謝状態です。この状態に入るには、特定の条件を満たす必要があります。

🎯 ケトーシスに入る基本条件

必要な糖質制限レベル:

- 1日の糖質摂取量:20g以下

- 継続期間:2-7日間(個人差あり)

- 体内グリコーゲン枯渇:肝臓・筋肉の糖質貯蔵を消費

適切なマクロ栄養素バランス:

- 脂質:総カロリーの70-75%

- タンパク質:総カロリーの20-25%

- 糖質:総カロリーの5-10%(20g以下)

🔬 ケトーシス状態の確認方法

ケトーシスに入っているかどうかは、以下の方法で確認できます:

| 確認方法 | 精度 | コスト | 特徴 |

|---|---|---|---|

| 尿検査キット | 中程度 | 低 | 初心者向け、薬局で購入可能 |

| 血中ケトン測定器 | 高 | 中 | 最も正確、リアルタイム測定 |

| 呼気ケトン測定器 | 中程度 | 高 | 非侵襲的、繰り返し使用可能 |

目標ケトン体レベル:

- 軽度ケトーシス:0.5-1.0 mmol/L

- 中程度ケトーシス:1.0-3.0 mmol/L

- 深いケトーシス:3.0-5.0 mmol/L

⚡ ケトーシス移行時の体の変化

第1段階(0-3日目):

- 体内グリコーゲンの消費

- 水分量の減少による急激な体重減少

- ケトフル症状の可能性(頭痛、倦怠感)

第2段階(4-7日目):

- ケトン体産生の本格化

- 脂肪燃焼モードへの切り替え

- エネルギーレベルの回復

第3段階(2週間以降):

- ケト適応の完了

- 安定したエネルギー供給

- 認知機能の向上や持続的な満腹感

🚨 注意すべき症状:

- 激しい頭痛や吐き気が続く場合

- 血糖値の異常な変動

- 脱水症状や電解質バランスの乱れ

これらの症状が現れた場合は、段階的に糖質量を調整するか、医師に相談することが重要です。

ケトジェニックダイエットのデメリットと危険性

ケトジェニックダイエットは効果的な減量方法である一方、日本人を対象とした最新の臨床研究では、いくつかの重要な副作用と長期的リスクが確認されています。これらの情報を正しく理解することで、安全な実践が可能になります。

日本人での研究データに基づく副作用

🔍 腎結石のリスク増加

2024年のメタ解析により、ケトジェニックダイエット実践者の腎結石発症率は5.9%と、一般人口の0.25-0.3%と比較して約20倍のリスクがあることが判明しました。成人では年間発症率が7.9%に達するケースも報告されています。

腎結石が発生するメカニズム:

- 代謝性アシドーシスによる尿中クエン酸の減少

- 高脂肪食による腸管でのカルシウム結合と尿中オキサレート増加

- 果物・野菜摂取制限による水分摂取不足

- 動物性タンパク質増加による酸性負荷の増大

💊 初期の肝機能変化

大阪大学の研究では、ケトジェニックダイエット開始時に25名中6名(24%)で急性肝機能検査値の変化が確認されました。多くの症例で無症状でしたが、2名が急性中止を必要とする結果となりました。

肝機能変化の特徴:

- 肝細胞型および胆汁うっ滞型の両パターンが発生

- 短期間で肝機能の改善と正常化が確認される場合が多い

- 適切な管理により継続可能な症例もあり

🤒 ケトフル症状の詳細

体がエネルギー源を糖質から脂肪へと切り替える過程で、**「ケトフル」**と呼ばれる一時的な不調を経験します。これは体が新しいエネルギー代謝に適応する過程での生理的反応です。

主なケトフル症状:

- 疲労感や強い眠気:エネルギー代謝の変化による適応症状

- 頭痛やめまい:電解質バランスの乱れや脱水による影響

- イライラや集中力低下:脳のエネルギー源変化による一時的現象

- 筋力低下や全身のだるさ:筋肉のケトン体利用適応期間

これらの症状は通常1-2週間程度で徐々に解消されますが、個人差が大きく、症状の強さも人によって異なります。

長期実践時の注意点

⚠️ 腎臓への長期的影響

長期的なケトジェニックダイエットの腎機能への影響については、相反する研究結果が報告されています。2021年の動物実験では血清クレアチニン値の有意な上昇が確認される一方、2024年のADPKD患者を対象とした研究では推算糸球体濾過量(eGFR)の改善も報告されています。

現時点では、軽度から中等度のCKD(慢性腎臓病)患者においては適切に管理されたケトジェニックダイエットが安全である可能性が示唆されていますが、長期的な安全性データはまだ十分ではありません。

🍽️ 栄養バランスの偏りと対策

炭水化物を極端に制限することで、いくつかの重要な栄養素が不足するリスクがあります。

不足しがちな栄養素と対策:

- 食物繊維:低糖質野菜(ブロッコリー、ほうれん草、アボカド)の積極摂取

- ビタミンC・B群:緑黄色野菜と肉類からの摂取を意識

- ミネラル:カリウム、マグネシウム、亜鉛などの補給に注意

健康的な脂質源として、オリーブオイル、アボカド、ナッツ類を優先し、トランス脂肪や過剰な飽和脂肪の摂取は避けることが重要です。必要に応じてマルチビタミンやミネラルサプリメントの活用も検討しましょう。

🏃♂️ 運動パフォーマンスへの影響

高強度や爆発的なパワーを必要とするトレーニングにおいて、パフォーマンスの一時的な低下が報告されています。これは主に以下の理由によるものです:

- 解糖系エネルギー経路への依存度が高い無酸素運動での効率低下

- 筋グリコーゲンの減少による高強度パフォーマンスの制限

- クレアチンリン酸系の効率性への間接的影響

ただし、体が完全にケトン体をエネルギー源として適応すると(通常2-6週間)、特に持久系運動では、パフォーマンスが回復、場合によっては向上することも確認されています。

👥 社会生活での制約

現代の外食メニューの多くは糖質中心の構成となっているため、外食時の選択肢が大幅に制限されます。特に日本食では米や麺類を中心としたメニューが主流で、ケトジェニック実践者にとっては継続が困難な場面が多くなります。

社会生活での主な制約:

- 外食時の選択肢の制限:丼物、定食、麺類の利用困難

- 食費の増加:良質なタンパク質や脂質は糖質より高価

- 家族との食事共有の困難:別メニューの準備が必要

- 旅行や出張時の対応:事前の食事計画が不可欠

避けるべき人・状況

🚫 医学的に避けるべき対象者

以下の条件に該当する方は、ケトジェニックダイエットを避けるか、必ず専門医の指導下で実施する必要があります:

医学的リスクが高い対象者:

- 腎臓病の既往歴がある方(腎結石リスクの大幅増加)

- 肝機能障害がある方(肝機能への追加負荷)

- 胆石症の既往がある方(脂質代謝への影響)

- 摂食障害の経験がある方(極端な食事制限の心理的影響)

👶 特別な注意が必要な生命段階

- 妊娠中・授乳中の女性:胎児・乳児の発育への影響が不明

- 18歳未満の成長期:成長に必要な栄養素の不足リスク

- 65歳以上の高齢者:フレイル・サルコペニアの悪化リスク

🏃♀️ 女性特有の注意点

女性はホルモンバランスが食事の影響を受けやすく、極端な糖質制限は月経周期の乱れや不規則な出血を引き起こす可能性があります。これは糖質が女性ホルモンの生成に関わっているためです。

女性が注意すべき症状:

- 月経周期の不順や無月経

- PMS症状の悪化

- 骨密度の低下リスク(長期実践時)

特に閉経期の女性は、ホルモンバランスの変化に加えて食事制限が重なることで、より慎重なアプローチが必要です。

⚖️ 心理的・社会的リスクが高い状況

- 完璧主義的な性格の方:極端な制限による心理的ストレス

- 社交的な食事が多い職業:継続困難による挫折リスク

- 食事に対する強いこだわりがある方:制限への過度な依存

これらのリスクを理解した上で、自分の体質や生活環境に適した方法を選択することが、安全で効果的なダイエットの実現につながります。不安な点がある場合は、必ず医師や管理栄養士に相談してから実践を開始してください。

糖質制限のメリットと効果

日本人での臨床試験結果

糖質制限の効果は、日本人を対象とした複数の臨床研究で科学的に実証されています。これらの研究結果は、欧米人とは異なる体質を持つ日本人にとって特に重要なデータです。

📊 内臓脂肪減少効果

2024年の日本人を対象とした研究では、ケトジェニックダイエットが特に内臓脂肪の減少に効果的であることが確認されました。

| 脂肪の種類 | 減少率 | 効果の特徴 |

|---|---|---|

| 内臓脂肪 | 22.3%減少 | 最も効果が高い |

| 皮下脂肪 | 14.1%減少 | 内臓脂肪より低い効果 |

この結果は、日本人に多い**「隠れ肥満」(BMIは正常でも内臓脂肪が多い状態)の改善に、糖質制限が特に有効であることを示しています。内臓脂肪の減少は、メタボリックシンドロームの改善や生活習慣病の予防**に直結する重要な効果です。

🩺 血糖値改善効果

日本人2型糖尿病患者を対象とした研究では、糖質制限による明確な血糖値改善効果が確認されています。

改善効果の詳細:

- HbA1c平均0.8%低下:長期血糖コントロール指標の大幅改善

- インスリン使用量約30%減少:薬物依存度の軽減

- インスリン感受性の顕著な改善:適度な有酸素運動との組み合わせで効果増大

特に注目すべきは、日本人を対象とした初の無作為化比較試験で、緩やかな糖質制限(1日120g以下)が従来のエネルギー制限食よりも血糖値と体重の改善に優れる結果を示したことです。

🏃♂️ 体重減少効果

糖質制限による体重減少は、単なるカロリー制限とは異なる仕組みで働きます。インスリン分泌の抑制により、体が脂肪燃焼モードに切り替わることで、効率的な体重減少が可能になります。

多くの実践者が報告する典型的なパターンとして、初期の急激な体重減少(主に水分)の後、週0.5〜1kg程度の安定した減量が継続します。重要なのは、筋肉量を維持しながら体脂肪を優先的に減らす効果が期待できる点です。

代謝機能の改善効果

糖質制限は、体重減少だけでなく、体の基本的な代謝機能を根本から改善する効果があります。これらの効果は、日常生活の質の向上に直結する重要なメリットです。

🔄 血糖値の安定化

通常の高糖質食では、食後に血糖値の急激な上昇と下降が繰り返されます。この血糖値の乱高下が、以下のような不快な症状を引き起こします:

血糖値変動による症状:

- 食後の強い眠気:インスリンの大量分泌による血糖値急降下

- 集中力の低下:脳のエネルギー供給不安定化

- イライラや不安感:血糖値変動によるストレスホルモン分泌

糖質制限を実践すると、これらの血糖値変動が大幅に抑制され、一日を通じて安定したエネルギー状態を維持できるようになります。多くの実践者が「頭がクリアになった」「午後の眠気がなくなった」と報告するのは、この血糖値安定化効果によるものです。

🚀 インスリン感受性の向上

インスリン感受性とは、体がインスリンに対してどれだけ敏感に反応するかを示す指標です。現代の高糖質食生活では、常にインスリンが分泌され続けることで、体がインスリンに鈍感になる(インスリン抵抗性)状態が生じがちです。

糖質制限によるインスリン感受性改善の仕組み:

- 糖質摂取量の削減により、インスリン分泌頻度が減少

- 膵臓の負担軽減により、インスリン分泌機能が回復

- 細胞レベルでのインスリン感受性が向上

- 少量のインスリンで効率的な糖代謝が可能に

この改善により、体脂肪の蓄積抑制とエネルギー代謝の効率化が同時に実現されます。

😌 持続的な満腹感

糖質制限では、良質なタンパク質と脂質を中心とした食事により、長時間持続する満腹感を得られます。これは、以下の生理的メカニズムによるものです:

満腹感が持続する理由:

- タンパク質の消化:胃での滞留時間が長く、物理的な満腹感が継続

- 血糖値の安定:急激な血糖値低下による偽の空腹感が発生しない

- レプチン感受性の向上:満腹ホルモンが正常に機能

- グレリン分泌の安定化:空腹ホルモンの過剰分泌が抑制

この効果により、無意識の間食や夜食の衝動が大幅に減少し、ストレスフリーな食生活を送ることができます。従来のカロリー制限で経験しがちな「我慢」や「空腹との闘い」がなくなることで、長期継続が可能になります。

🫀 血管健康の改善

糖質制限は、血管の健康維持にも重要な効果をもたらします。高糖質食による血糖値の急激な変動は、血管内皮細胞にダメージを与え、長期的に動脈硬化のリスクを高めます。

血管健康改善の具体的効果:

- 血管の弾力性維持:血糖値安定化による血管壁ストレス軽減

- 慢性炎症の抑制:体内炎症反応の低下による血管保護

- 血中脂質プロファイルの改善:中性脂肪低下とHDL上昇

特に、ケトン体には抗酸化作用があり、血管内皮の酸化ストレスを軽減する効果も期待できます。これらの改善は、心血管疾患リスクの低減という長期的な健康メリットにつながります。

ケトジェニックと糖質制限の実践方法

糖質制限からケトジェニックまで、段階的なアプローチが成功への鍵です。自分の生活習慣や体調に合わせてレベルを選択し、効果を見ながら徐々にステップアップすることで、持続可能な食習慣を築けます。

段階的な導入方法

🔰 初心者向け(夜だけ糖質制限)

最も取り組みやすい入門レベルとして、夕食の主食をカットすることから始めます。夜間はインスリンの感受性が低下する時間帯のため、この時間帯の糖質制限は特に効果的です。

基本の実践ポイント:

- 夕食ではご飯・麺類・パンなどの主食を避ける

- メインのおかずと野菜を中心とした食事を心がける

- 朝食と昼食は通常通り摂取して無理なく続ける

- 主食の代わりに低糖質野菜を増やして満足感を得る

この方法なら社会生活に支障をきたさず、無理なく始められるのが大きな魅力です。糖質摂取量は約100g/日となり、従来の食事から約30-40%の糖質削減が可能です。

📈 中級者向け(2食糖質制限)

体が糖質制限に慣れてきたら、1日3食のうち2食で主食を抜く段階に進みます。多くの場合、朝食と夕食を無糖質に設定すると効果的です。

実践の基本パターン:

- 朝食はタンパク質と脂質中心に(例:卵料理、チーズ、アボカド)

- 昼食は通常通り摂取して社会生活との両立を図る

- 夕食も主食抜きでおかずと野菜中心に

- 水分摂取を意識的に増やし、代謝を促進する

この段階で徐々に体が脂肪燃焼優位な代謝に順応していきます。糖質摂取量は約60-80g/日となり、軽度のケトーシス状態に入る人もいます。

🎯 上級者向け(完全糖質制限)

すべての食事で意識的な糖質管理を行うレベルです。1日の糖質摂取量を50g以下に抑え、効果的な脂肪燃焼を促進します。

厳格な管理のポイント:

- 食材選びの基準は100gあたりの糖質が一桁gのものを中心に

- 食品ラベルをしっかり確認する習慣をつける

- 調味料にも含まれる糖質に注意する

- 隠れ糖質(加工食品に含まれる糖類)を避ける

主要食材の選択基準:

- 良質なタンパク質:肉類、魚介類、卵

- 健康的な脂質:オリーブオイル、アボカド、ナッツ類

- 低糖質野菜:葉物野菜、ブロッコリー、きのこ類

この段階では、糖質制限アプリなどを活用して正確な管理を行うと便利です。

🔥 エキスパート向け(ケトジェニック)

最も厳格な糖質制限方法で、1日の糖質摂取を20g以下に設定します。この段階では、体をケトーシス状態に移行させ、脂肪を主要エネルギー源として利用する状態を目指します。

ケトジェニック実践の要点:

- 根菜類や果物は原則として避ける

- 調味料は砂糖不使用のものを選ぶ

- 調理法は糖質の少ない方法を選択(例:味噌煮→塩焼き)

- 基本の調味料は塩、醤油、酢を中心に

理想的なPFC比率:

- タンパク質:約20%(体重×1.2〜2.0g)

- 脂質:約70-75%

- 炭水化物:約5-10%(20g以下)

この厳格な制限を2週間程度継続することで、体はケトーシス状態に移行します。尿検査キットでケトン体の産生を確認できると、モチベーション維持に役立ちます。

PFC計算方法とマクロ栄養素設定

ケトジェニックダイエットでは、PFC(タンパク質・脂質・炭水化物)バランスが成功の鍵を握ります。正確な計算で最適な栄養摂取を実現しましょう。

📊 基本的なPFC計算法

| 計算ステップ | 計算式・内容 |

|---|---|

| 基礎代謝量(BMR)算出 | 男性:88.362 + (13.397 × 体重kg) + (4.799 × 身長cm) – (5.677 × 年齢)<br>女性:447.593 + (9.247 × 体重kg) + (3.098 × 身長cm) – (4.33 × 年齢) |

| 活動レベル調整 | 低活動:BMR × 1.2<br>中活動:BMR × 1.55<br>高活動:BMR × 1.725 |

| 目標カロリー設定 | 減量:-10〜20%<br>維持:計算結果そのまま<br>増量:+10〜20% |

💡 ケトジェニック用PFC変換例

体重60kg、中度活動量の場合:

栄養素別の設定方法:

- タンパク質:60kg × 1.5g = 90g(360kcal)

- 炭水化物:20g(80kcal)

- 総カロリー目標が1800kcalの場合

- 脂質:(1800 – 360 – 80) ÷ 9 = 約151g

🛠️ 実践のためのツール活用

マクロ栄養素計算に便利な機能:

- 食品データベースで糖質量を簡単に確認

- バーコードスキャン機能で加工食品のチェック

- 食事記録で日々の摂取量を管理

- 進捗グラフでモチベーション維持

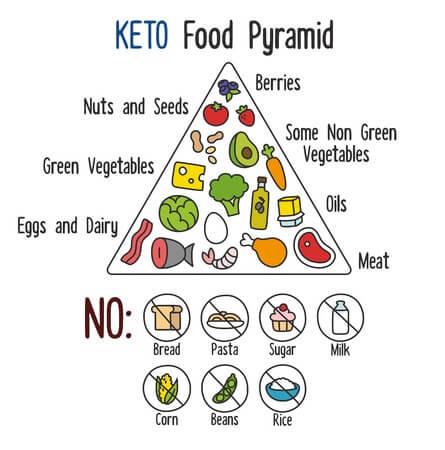

食材選択の基準

糖質制限やケトジェニックでは、食材選択が成功の決め手となります。正しい基準を知ることで、迷わず適切な食材を選べるようになります。

🟢 積極的に摂取すべき食材

タンパク質源(糖質1g以下/100g):

- 肉類:牛肉、豚肉、鶏肉、ラム肉

- 魚介類:サーモン、マグロ、サバ、エビ、カニ

- 卵・乳製品:卵、チーズ、バター、生クリーム

健康的な脂質源:

- 植物性油脂:オリーブオイル、アボカドオイル、ココナッツオイル

- ナッツ・種子類:アーモンド、くるみ、マカダミアナッツ、チアシード

- その他:アボカド、オリーブ

低糖質野菜(糖質5g以下/100g):

- 葉物野菜:ほうれん草、小松菜、レタス、キャベツ

- その他の野菜:ブロッコリー、カリフラワー、アスパラガス、きゅうり

- きのこ類:しいたけ、エリンギ、まいたけ

🟡 適量摂取する食材

中糖質野菜(糖質5-10g/100g):

- トマト、ピーマン、なす、オクラ

- 摂取量を調整しながら利用

一部の乳製品:

- 無糖ヨーグルト(少量)

- 牛乳(少量、できれば避ける)

🔴 避けるべき食材

高糖質食品:

- 穀物類:米、パン、麺類、シリアル

- 根菜類:じゃがいも、さつまいも、にんじん

- 果物:バナナ、りんご、ぶどう、オレンジ

- 砂糖・甘味料:砂糖、蜂蜜、メープルシロップ

- 加工食品:ケーキ、クッキー、清涼飲料水

📋 ケトジェニック弁当の作り方

忙しい平日でもケトジェニックを続けるには、事前準備が不可欠です。低糖質で栄養バランスの良い弁当を効率的に準備しましょう。

理想的なケトジェニック弁当の構成比率:

- メインのタンパク質源:全体の約30-40%

- 健康的な脂質源:全体の約40-50%

- 低糖質野菜:全体の約20-30%

おすすめメニュー例:

| 弁当タイプ | メイン | 脂質源 | 野菜 |

|---|---|---|---|

| ベーシック | 塩麹漬け鶏もも肉のグリル | アボカドのオリーブオイルがけ | 蒸し野菜(ブロッコリー、カリフラワー) |

| 和風テイスト | サーモンの塩焼き | 卵焼き(砂糖なし) | わかめと胡瓜の酢の物 |

| エスニック風 | スパイス香る豚肉炒め | ココナッツオイル炒めの野菜 | ナッツミックス |

🥘 効率的な作り置きのコツ

週末の準備テクニック:

- 肉のメインおかずを2-3種類まとめて調理

- 低糖質野菜を大量に蒸し焼きにしておく

- 個別容器に小分けして冷蔵・冷凍保存

保存期間の目安:

- 冷蔵保存:2-3日

- 冷凍保存:2週間程度

これらの実践方法を自分のペースで取り入れることで、無理なく継続できる糖質制限やケトジェニックダイエットを実現できます。最も重要なのは、自分のライフスタイルに合った方法を見つけて、長期的に続けられる習慣に育てていくことです。

外食・コンビニでの糖質制限実践ガイド

糖質制限やケトジェニックダイエットを実践していると、外食時に選択肢が限られて困ることがあります。現代の外食メニューは糖質中心の構成が多く、特に丼物、定食、麺類、ファストフードでは高糖質な料理が中心です。しかし、適切な知識と戦略があれば、外食でも糖質制限を維持することは可能です。

外食チェーン別おすすめメニュー

外食時の基本原則は、主食を避け、タンパク質と野菜中心のメニューを選ぶことです。以下、主要チェーン店別のおすすめメニューを紹介します。

ファミレス(サイゼリヤ、ガスト、ジョナサンなど)

ファミレスでは、単品メニューの組み合わせが糖質制限の鍵となります。

🍽️ サイゼリヤのケトジェニック対応メニュー

サイゼリヤはケトジェニックダイエットに特に適したファミレスとして注目されています。2025年の最新メニューからも糖質制限に適した選択肢が豊富です。

| メニュー名 | 糖質量目安 | おすすめ度 |

|---|---|---|

| エスカルゴのオーブン焼き | ほぼ0g | |

| ムール貝のガーリック焼き | ほぼ0g | |

| 辛味チキン | 約3g | |

| リブステーキ | 約2g | |

| 小エビのサラダ | 約5g |

💡 サイゼリヤ活用のコツ

- 無料のオリーブオイルを積極的に使用(ケトジェニックに必要な良質脂質を確保)

- 若鶏のディアボラ風はコーンとポテトを残せば糖質5g以下に

- グリーンサラダに追いオリーブで満足感アップ

🍔 その他ファミレスでの選択基準

ガストやジョナサンでは以下のようなメニューがおすすめです:

ベストチョイス:

- グリルチキン(ソースは別添えに)

- 魚料理(ムニエルやグリル)

- ステーキ(付け合わせのポテトは避ける)

- チーズインハンバーグ(ライス・パンを断る)

ファストフード(マクドナルド、ケンタッキー、モスバーガーなど)

ファストフードは最も注意が必要ですが、以下の選択肢があります。

🍟 糖質制限対応のファストフードオプション

戦略的な注文方法:

- バンズなしバーガー(多くの店で対応可能)

- ケンタッキーのオリジナルチキン(衣が薄めで糖質控えめ)

- サラダメニュー(ドレッシングは油系か別添えで)

- ナゲット(ソースは使用しない)

📝 注文時のコツ マクドナルドでは公式に「バンズレスバーガー」を用意している店舗もあります。モスバーガーではモスの菜摘(レタスでパティを包んだメニュー)が利用可能ですが、ドレッシングの糖質に注意が必要です。

カフェチェーン(スターバックス、ドトールなど)

カフェでは飲み物に隠れた糖質に注意が必要です。

☕ カフェでの低糖質オーダー方法

安全な選択肢:

- ブラックコーヒーまたはエスプレッソ

- アメリカーノ(ミルクや砂糖なし)

- 無糖のティー(ミルクや砂糖なし)

- 低糖質フード(サラダやチーズプレート)

スターバックスではプロテインボックス(パンを除く)やサウスウエスタンチキンサラダがおすすめです。ドトールではミックスサラダやゆで卵などの単品があります。

居酒屋・牛丼チェーン

🍺 居酒屋での糖質オフメニュー

居酒屋では串物や刺身などの選択肢が豊富です:

理想的な選択:

- 焼き鳥や串焼き(タレではなく塩を選択)

- 刺身やカルパッチョ

- チーズや枝豆(おつまみ)

- 茶碗蒸し(少量の片栗粉使用)

飲み物は糖質ゼロのチューハイや焼酎の水割り/お湯割り、ウイスキーのロック/水割りがベストです。

🍜 牛丼チェーンでの工夫

吉野家、すき家、松屋などでも工夫次第で糖質制限が可能です:

注文のコツ:

- 牛丼並盛の肉だけ(多くの店で対応可能)

- サラダ(ドレッシングに注意)

- 温玉や生卵(タンパク質源として)

近年はロカボ牛麺など低糖質メニューを提供する店舗も増えています。

コンビニ食材の選び方

コンビニは24時間利用可能で、意外にも糖質制限に適した食材が豊富です。

タンパク質源

🥩 コンビニで手に入る良質なタンパク質源

コンビニタンパク質ランキング:

- サラダチキン(様々なフレーバー、最も万能)

- ゆで卵や燻製卵(手軽な補食に最適)

- チーズ(プロセス、クリーム、カマンベールなど)

- 魚の缶詰(ツナ、サバ、サンマなど)

- 無添加のハム・サラミ(添加物の少ないものを選ぶ)

サラダチキンは100g当たり約25gのタンパク質を含み、糖質はほぼゼロと、ケトジェニック実践者の強い味方です。

低糖質おやつ・間食

🥜 小腹が空いた時に便利な低糖質おやつ

安全なおやつ選択:

- ナッツ類(無塩・素焼きが理想)

- ビーフジャーキー(糖質の少ないタイプを選ぶ)

- チーズスナック(プロセスチーズの一口サイズ)

- カット野菜(そのまま食べられるもの)

最近は低糖質プロテインバーやロカボスイーツも増えていますが、原材料表示で糖アルコールやエリスリトールなどの代替甘味料の使用を確認しましょう。

避けるべき商品

⚠️ 注意が必要なコンビニ商品

隠れ糖質の罠:

- 野菜ジュースやスムージー(健康的なイメージだが糖質含有量が高い)

- ノンオイルドレッシング(糖質が高いため避ける)

- 低脂肪ヨーグルト(脂肪分を減らした分、糖質が追加されている場合が多い)

📱 外食時の実践的なヒント

外食やコンビニ利用時の追加アドバイス:

成功のポイント:

- 事前調査:行く店のメニューをウェブで確認

- 最初に宣言:注文時に糖質制限中と伝える

- メニューのカスタマイズ:遠慮せず要望を伝える

- アプリ活用:糖質量計算アプリで数値を確認

- 80/20の法則:完璧を求めず、80%守れば成功

外食は社会生活の一部であり、時には柔軟な対応も必要です。そんな時は、翌日の食事でより厳格に糖質制限することで調整するのも一つの方法です。

このように、正しい知識と工夫があれば、糖質制限やケトジェニックダイエット中でも、外食やコンビニ食を楽しむことが可能です。食事制限をストレスに感じず、持続可能なライフスタイルとして取り入れることが長期的な成功への鍵となります。

ケトジェニック・糖質制限で痩せない原因と対処法

「食べてないのになぜか太る」「糖質制限をしてるのに痩せない」という悩みは非常に一般的です。この問題には科学的な原因があり、特にケトジェニックダイエットと糖質制限では、細かい点に注意を払う必要があります。

痩せない主な原因:

- 思い込みによる誤った実践

- 不適切な栄養管理

- 隠れた糖質摂取

よくある失敗パターン

🚫 カロリーオーバーによる体重停滞

痩せない最大の原因は、「やっているつもり」で実際には適切な制限ができていないことです。約9割の人がこれに該当すると考えられます。

人体の仕組みとして、カロリー収支がマイナスになれば必ず体重は減少します。これは生物学的な事実であり、例外はありません。痩せないということは、単純にカロリー不足の状態が作れていないということです。

特にケトジェニックダイエットでは、高脂質食を摂取するため、意識せずにカロリーオーバーになりやすい傾向があります。脂質は1gあたり9kcalと、糖質やタンパク質(4kcal/g)の2倍以上のカロリーがあることを理解しておく必要があります。

多くの人が陥る誤った認識:

- 誤った二項対立:「食べる=太る」「食べない=痩せる」

- 量の観点の欠如:食事量を「ある・なし」で判断

- 感覚的な判断:「お腹いっぱい」や「我慢した」という主観的評価

🚫 隠れた糖質摂取の落とし穴

糖質制限やケトジェニックを実践していても、思わぬところから糖質を摂取してしまうことがあります。これが体重減少が止まる大きな原因となります。

| 食品カテゴリー | 見落としがちな糖質源 | 糖質量の目安 |

|---|---|---|

| 調味料 | ケチャップ、ソース、市販ドレッシング | 大さじ1杯で3-5g |

| 加工食品 | 「低脂肪」表示商品、ハム・ソーセージ | 商品により大きく異なる |

| 飲料 | コーヒーの砂糖・ミルク、野菜ジュース | 1杯で5-15g |

| アルコール | ビール、カクテル、リキュール | 1杯で10-20g |

| 果物 | バナナ、ぶどう、りんご | 1個で15-25g |

食品ラベルの正しい読み方も重要です。「糖類0g」と表示されていても、それは「添加された糖類」がないという意味であり、天然の糖質が含まれている可能性があることを理解しておきましょう。

🚫 不適切なPFC比率の管理

ケトジェニックダイエットでは、糖質量の正確な計算が特に重要です。効果を得るには体をケトーシス状態に移行させる必要があり、そのためには1日の糖質摂取量を20g以下に抑える必要があります。

理想的なケトジェニックのPFC比率:

- タンパク質:約20%(体重×1.2〜2.0g)

- 脂質:約70-75%

- 炭水化物:約5-10%(20g以下)

この厳格な制限を2週間程度継続することで、体はケトーシス状態に移行します。尿検査キットでケトン体の産生を確認できると、モチベーション維持に役立ちます。

効果を高めるコツ

✅ 正確な糖質量計算の実践

具体的な数値による管理が成功の鍵となります。感覚や主観ではなく、客観的なデータに基づいた管理を行いましょう。

効果的な管理方法:

- 食事記録アプリの活用で正確な糖質量を把握

- 食品ラベルの確認習慣化

- 計量器を使用した正確な分量測定

ケトジェニックダイエットでは、食材選びの基準が明確なため、慣れてしまえば迷わず食事選択ができるようになります。また、外食時も「炭水化物を抜く」という単純な基準で対応できるため、社会生活との両立もしやすくなります。

✅ 適切な水分摂取による代謝促進

糖質制限では、体内のグリコーゲン(糖の貯蔵形態)が減少し、それに伴って水分も排出されるため、脱水状態になりやすくなります。

推奨される水分摂取方法:

- 1日2.5〜3Lの水分摂取を目標とする

- 電解質(ナトリウム、カリウム、マグネシウム)の適切な補給

- ケトン体の排出促進による代謝効率の向上

特にケトジェニック初期の「ケトフル」症状(頭痛、倦怠感など)の軽減にも、十分な水分摂取が効果的です。

✅ 運動との戦略的組み合わせ

糖質を摂取してしまった後のリカバリー方法も重要です。以下の対策により、1〜3日程度でケトーシス状態に戻ることが可能です。

ケトーシス復帰のための対策:

- すぐに糖質制限に戻る:次の食事から厳格な糖質制限(20g/日以下)を再開

- 16〜24時間の断食:体内の糖質を素早く消費

- 軽い有酸素運動:散歩やジョギングで糖質消費を促進

筋トレ・運動との両立方法

糖質制限とケトジェニックダイエットを実践しながら筋トレを行う場合、適応期間と戦略的なアプローチが必要です。多くの研究により、適切に管理すれば両立可能であることが示されています。

ケトジェニック中の筋トレ効果

💪 筋力への影響と適応過程

体が糖質からケトン体へのエネルギー源の切り替えに適応する最初の2〜3週間はパフォーマンスが一時的に低下することが一般的です。この期間を乗り越えると、多くのアスリートは安定したエネルギー供給と持久力の向上を報告しています。

糖質依存型運動への影響:

- 解糖系エネルギー経路への依存度が高い無酸素運動での効率低下

- 筋グリコーゲンの減少による高強度パフォーマンスの制限

- クレアチンリン酸系の効率性への間接的影響

ただし、体が完全にケトン体をエネルギー源として適応すると(通常2〜6週間)、特に持久系運動では、パフォーマンスが回復、場合によっては向上することも報告されています。

💪 適応期間の過ごし方

筋トレとケトジェニックを両立させるための戦略的アプローチ:

| 期間 | 運動強度 | 注意点 | 推奨アクション |

|---|---|---|---|

| 第1-2週 | 60-70%に減少 | ケトフル症状に注意 | 軽めのトレーニングで維持 |

| 第3-4週 | 80-90%まで回復 | エネルギー供給の安定化 | 段階的に強度を上げる |

| 第5週以降 | 100%またはそれ以上 | 脂肪燃焼の最適化 | 通常のトレーニングに復帰 |

重要なポイント:

- 適応期間を十分に確保する(最低2週間)

- トレーニング強度を一時的に下げ、徐々に元のレベルに戻す

- タンパク質摂取量の確保(体重1kgあたり1.6〜2g)

💪 おすすめトレーニング方法

ケトジェニック適応期間中に効果的なトレーニングメニュー:

持久系トレーニング重視:

- LISS(低強度持続有酸素運動):ウォーキング、軽いジョギング

- 中強度インターバル:30秒高強度+90秒低強度を繰り返し

- 長時間低負荷筋トレ:軽いウェイトで高回数実施

適応後のトレーニング:

- 通常の筋力トレーニング:BIG3(スクワット、ベンチプレス、デッドリフト)

- HIIT(高強度インターバルトレーニング):短時間で効率的な脂肪燃焼

- 複合筋群トレーニング:全身を使う機能的な運動

特に競技パフォーマンスを重視する場合は、周期的ケトジェニックダイエット(CKD)やターゲット化ケトジェニックダイエット(TKD)などの変法を検討することも有効です。

女性特有の注意点

👩 生理への影響とホルモンバランス

女性がケトジェニックダイエットを実践する際には、いくつかの特有の考慮点があります。女性はホルモンバランスが食事の影響を受けやすく、特に極端な糖質制限は月経周期の乱れや不規則な出血を引き起こす可能性があります。

これは糖質が女性ホルモンの生成に関わっているためです。調査データによると、極端な糖質制限によりレプチンや甲状腺ホルモンの分泌が影響を受け、結果として生殖機能に影響を与える場合があることが報告されています。

生理に与える具体的な影響:

- 月経周期の延長または短縮

- 月経量の減少または過多

- 排卵の不規則化

- PMS症状の変化

👩 適切な実践方法

女性向けの安全で効果的な実践アプローチ:

段階的導入:

- 緩やかな糖質制限から始める(50〜80g/日)

- 段階的に制限レベルを調整する

- 月経周期に合わせた調整(特に排卵期前後)

栄養素の重点的摂取:

- 鉄分:月経による鉄欠乏を防ぐため、赤身肉やほうれん草を積極摂取

- マグネシウム:筋肉の緊張緩和とPMS症状軽減のため、ナッツや緑黄色野菜を摂取

- カルシウム:骨密度維持のため、チーズや小魚を摂取

特別な配慮が必要な時期:

- 妊娠中や授乳中:極端な糖質制限は避け、医師との相談が必須

- 閉経期:ホルモンバランスの変化を考慮した緩やかなアプローチ

- 成長期:発育への影響を考慮し、専門家の指導下での実践

多くの女性にとって、完全なケトジェニックよりもゆるやかな低糖質アプローチの方が持続可能で健康的な結果につながることがあります。自分の体の変化を注意深く観察し、無理のない範囲で調整していくことが重要です。

よくある質問(FAQ)

- ケトジェニックでどれくらい痩せられる?

-

個人差がありますが、適切に実践した場合、初月で3-5kgの減量を経験する人が多いです。特に開始直後は体内の水分量減少による変化が大きく、その後は週に0.5-1kg程度の安定した減量ペースに移行します。

- ケトジェニックと筋トレの両立は可能?

-

可能ですが、体が糖質からケトン体へのエネルギー源切り替えに適応する最初の2-3週間はパフォーマンスが一時的に低下することが一般的です。適応後は安定したエネルギー供給と持久力向上を多くのアスリートが報告しています。

- どのくらいの期間続ければ効果が出る?

-

ケトーシス状態への移行には2-7日、本格的な脂肪燃焼効果の実感には2-3週間が目安です。最低でも4-6週間の継続が推奨され、長期的な体組成変化を目指すなら3ヶ月以上の実践が効果的です。

- 女性特有の注意点はある?

-

女性はホルモンバランスが食事の影響を受けやすく、極端な糖質制限は月経周期の乱れを引き起こす可能性があります。緩やかな糖質制限から始め、月経周期に合わせた調整を行うことが重要です。

- 糖質制限は危険?

-

適切に実践すれば危険性は低いですが、腎結石のリスク増加(5.9%)や初期の肝機能変化(24%で一過性)が報告されています。持病がある方は医師と相談の上で実践してください。

糖質制限・ケトジェニックまとめ

ケトジェニックダイエットと糖質制限の最大の違いは、ケトーシス状態を目指すかどうかです。ケトジェニックは糖質を1日20g以下に抑える厳格な制限で、糖質制限は50-130g程度の幅があります。

日本人を対象とした研究では、内臓脂肪減少や血糖値改善に効果が確認されている一方、腎結石リスクの増加や初期の肝機能変化などの副作用も報告されています。

成功のポイントは、自分の体質や生活習慣に合わせた段階的なアプローチの選択です。完璧な実践よりも継続可能な方法を見つけることが、長期的な健康と体重管理の鍵となります。

脚注:

江部先生、「糖質制限は危ない」って本当ですか? | Semantic Scholar

≪トピックス≫ 低糖質食(糖質制限食 carbohydrate restriction)の意義 | Semantic Scholar