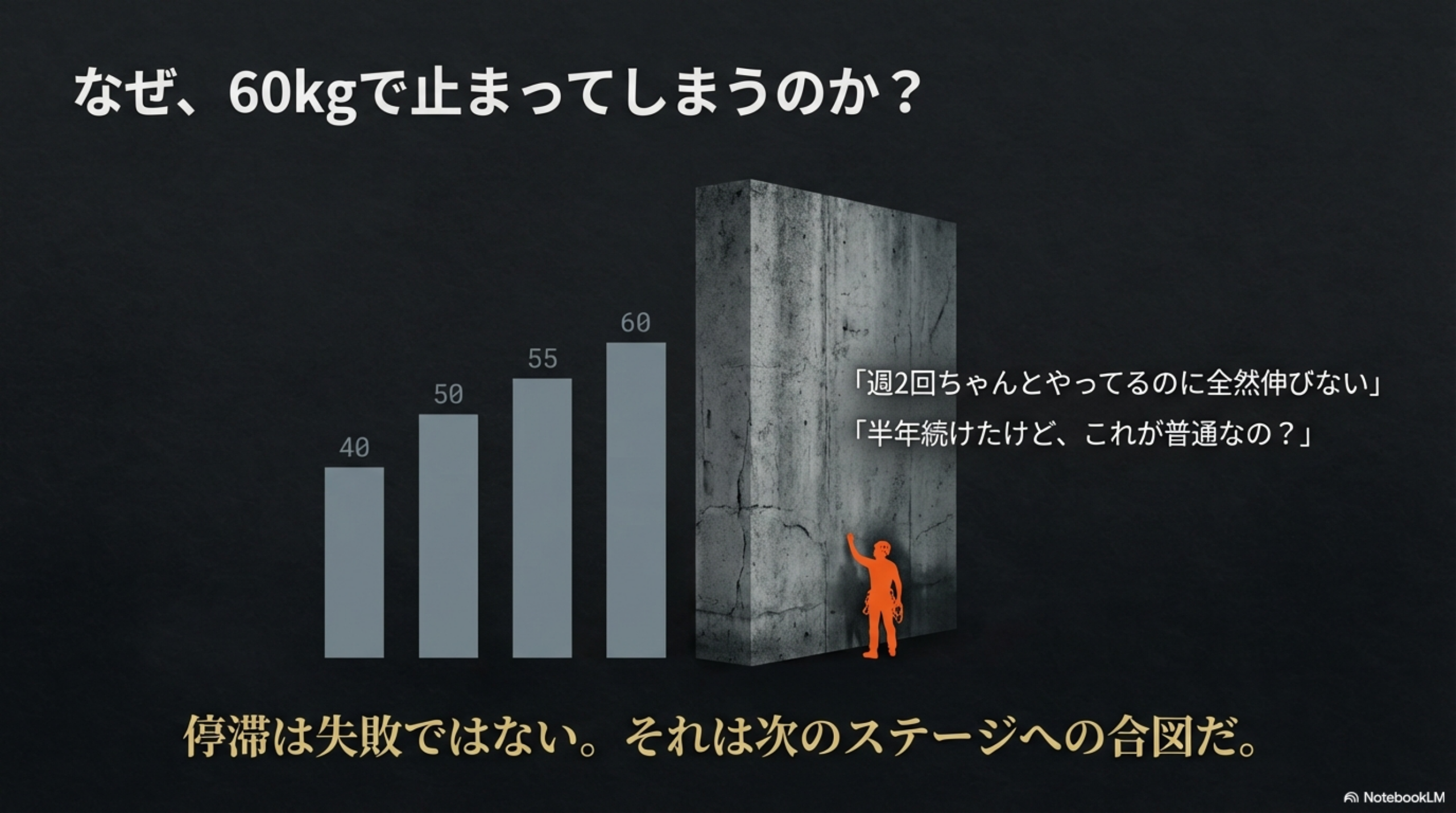

「週2回ちゃんとやってるのに、なぜか60kgから全然伸びない」「半年続けたけど、自分の成長ペースって普通なのか分からない」——ベンチプレスに真剣に取り組んでいるからこそ、こうした壁にぶつかると焦りや不安を感じてしまいますよね。

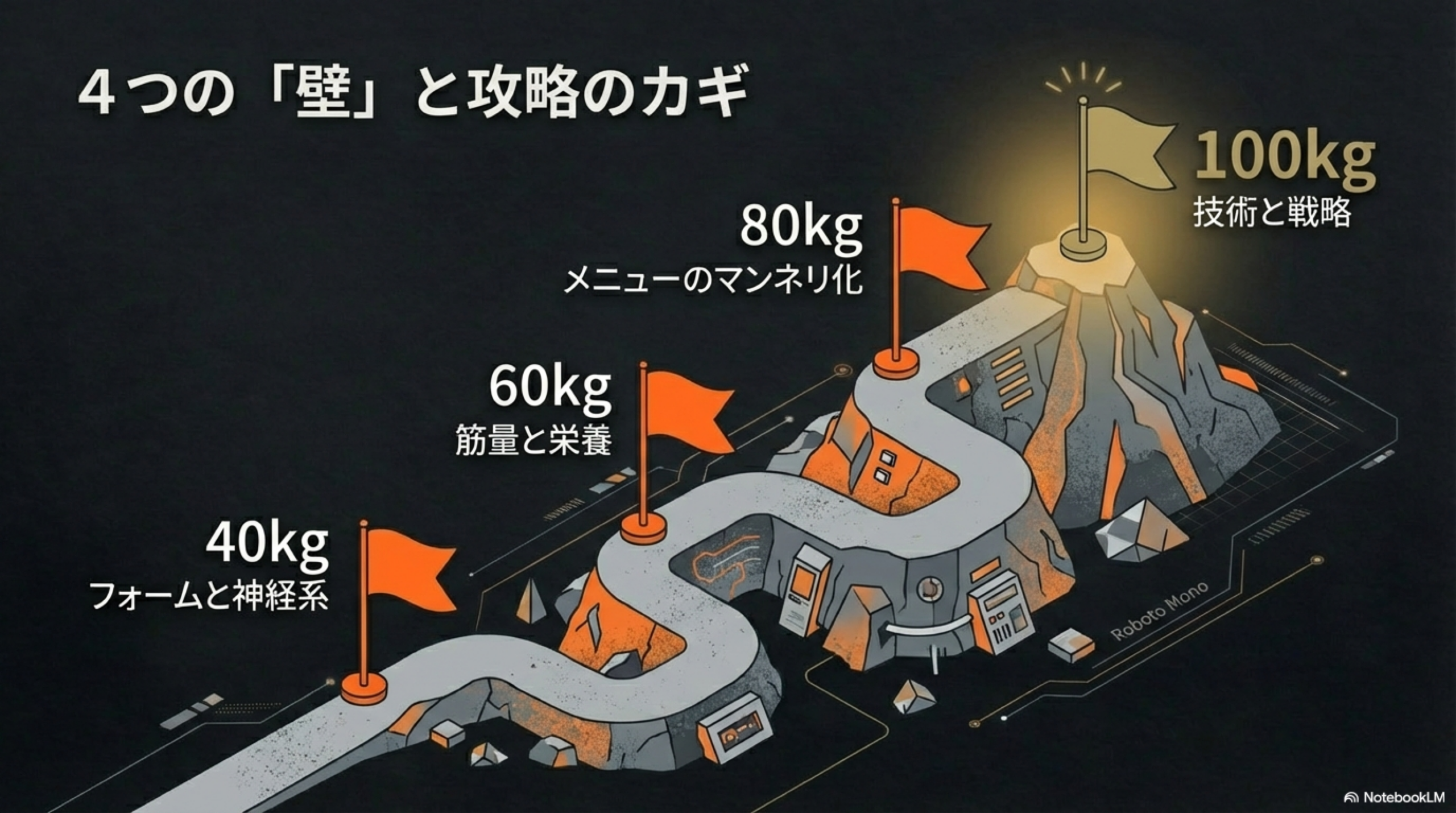

実は、ベンチプレスには40kg・60kg・80kg・100kgという多くのトレーニーが停滞する「壁」が存在し、それぞれ突破に必要な要素が異なります。この仕組みを知らないまま同じ方法を続けても、停滞から抜け出すのは難しいのです。

本記事では、九州大学の研究データや日本パワーリフティング協会の公式記録を参考に、期間別の伸び幅一覧、体重別の目標設定、各重量の壁を突破する具体的な方法、そして100kg達成までのロードマップを解説します。

読み終える頃には、自分が今どのレベルにいるのか、次に何をすべきかが明確になり、迷いなくトレーニングに集中できるようになるはずです。

結論から言えば、体重の1.0倍が中級者の入り口、100kgは正しい方法で1.5〜3年あれば届く目標です。停滞の原因と対策を知れば、あなたの記録は必ず動き出します。

要約動画

ベンチプレスの成長曲線:期間別の伸びるペース

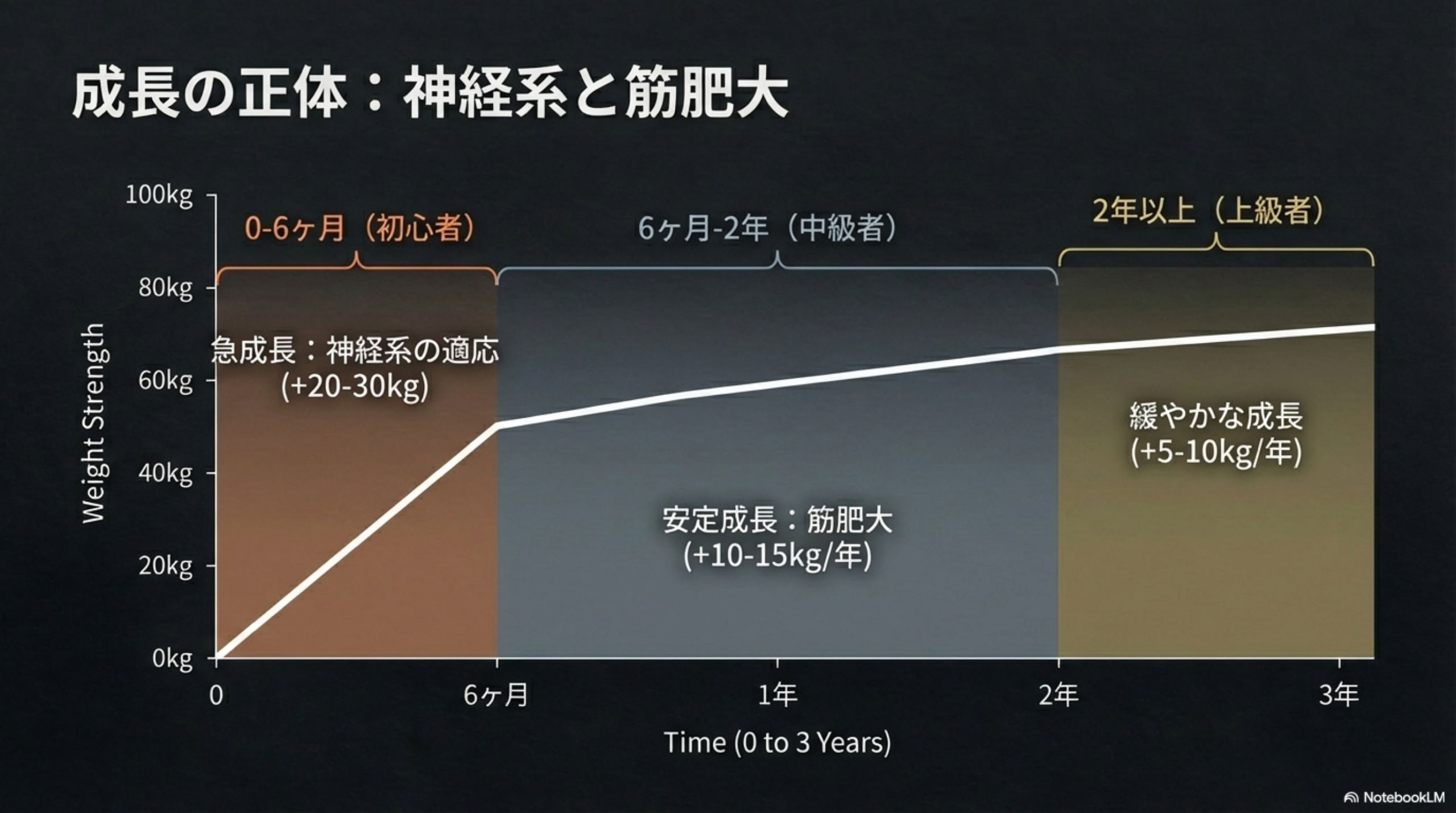

ベンチプレスの成長曲線は、トレーニング経験によって大きく異なります。初心者ほど急速に伸び、経験を積むほど成長速度は緩やかになるのが一般的です。

初心者期(0〜6ヶ月)の成長パターン

トレーニング開始から半年間は、最も急速に重量が伸びる期間です。この時期の成長は主に神経系の適応によるもので、筋肉そのものの成長よりも、既存の筋肉を効率的に使えるようになることで重量が増加します。

| 期間 | 伸び幅の目安 | 特徴 |

|---|---|---|

| 1ヶ月目 | フォーム習得が中心 | 重量より正確な動作を優先 |

| 2〜3ヶ月目 | 週あたり2.5〜5kg増加 | 急成長期 |

| 4〜6ヶ月目 | 週あたり1〜2.5kg増加 | 成長ペースが緩やかに |

初心者男性の場合、この期間で開始重量から約20〜30kgの増加を見込めます。バーのみ(20kg)からスタートした場合、6ヶ月後には40〜50kgに到達するのが一般的です。

⚠️ 注意点:初期の急速な伸びは神経系の適応によるもので、永続的ではありません。急激な重量増加に惑わされず、常に正しいフォームを維持することが長期的な成長につながります。

中級者期(6ヶ月〜2年)の成長速度

トレーニング開始から半年を過ぎると、神経系の適応が一段落し、以降の成長は主に筋肉の肥大によってもたらされます。

| 項目 | 目安 |

|---|---|

| 月あたりの伸び | 2.5〜5kg |

| 体重比の目標(男性) | 体重の1.0〜1.2倍 |

| 体重比の目標(女性) | 体重の0.7〜0.8倍 |

この時期には単調な負荷の増加だけでなく、トレーニングプログラムのバリエーションが重要になります。総ボリューム、頻度、休息時間などを調整することで、成長を持続させられます。

上級者(2年以上)の成長曲線と停滞

2年以上のトレーニング経験を持つ上級者になると、成長曲線は明らかに平坦化します。この段階では、2.5kgの重量増加であっても大きな成果です。

| 項目 | 目安 |

|---|---|

| 年間の伸び | 5〜10kg |

| 体重比の到達点(男性) | 体重の1.5倍以上 |

| 停滞期の頻度 | 数ヶ月おきに訪れる |

上級者レベルでは、ピリオダイゼーション(期分け)や補助種目の戦略的導入など、より高度なアプローチが必要になります。

年齢別の成長曲線の違い

年齢によって成長速度や回復力は異なります。自分の年齢に合った現実的な目標設定が重要です。

| 年代 | 成長の特徴 | 推奨アプローチ |

|---|---|---|

| 20代 | 回復力が高く最も伸びやすい | 高頻度・高ボリュームが可能 |

| 30代 | 回復力がやや低下 | 週2〜3回、十分な休息を確保 |

| 40代 | 怪我のリスクが上昇 | フォーム重視、ウォームアップ徹底 |

| 50代以上 | 関節への負担を考慮 | 軽〜中重量で継続優先 |

📝 年齢別の現実的な目標:

- 20代:体重の1.5倍を2〜3年で達成可能

- 30代:体重の1.2〜1.5倍を3〜4年で目指す

- 40代以上:体重の1.0〜1.2倍を長期目標に、怪我なく継続することを優先

ベンチプレスは半年でどれくらい伸びる?【期間別まとめ】

「半年でどれくらい伸びるのか」は最も多い疑問の一つです。ここでは期間別の伸び幅を一覧で整理します。

期間別の伸び幅一覧

以下は週2〜3回のトレーニングを継続した場合の目安です。

| 期間 | 男性(初心者) | 男性(中級者) | 女性(初心者) |

|---|---|---|---|

| 1ヶ月 | +5〜10kg | +2.5〜5kg | +2.5〜5kg |

| 3ヶ月 | +15〜20kg | +5〜10kg | +7.5〜12.5kg |

| 半年 | +20〜30kg | +10〜15kg | +15〜20kg |

| 1年 | +25〜35kg | +15〜25kg | +20〜25kg |

具体的な成長記録の事例

実際のトレーニーがどのように成長したか、具体例を紹介します。

事例1:体重70kg・男性(30代・初心者)

| 期間 | 到達重量 | ポイント |

|---|---|---|

| 開始時 | 20kg(バーのみ) | フォーム習得に集中 |

| 1ヶ月後 | 30kg | 神経系適応で急成長 |

| 3ヶ月後 | 45kg | 週2回継続 |

| 半年後 | 55kg | 体重の約0.8倍達成 |

| 1年後 | 70kg | 体重の1.0倍達成 |

事例2:体重55kg・女性(20代・初心者)

| 期間 | 到達重量 | ポイント |

|---|---|---|

| 開始時 | 15kg(練習用バー) | 軽い重量でフォーム固め |

| 1ヶ月後 | 17.5kg | 慎重にスタート |

| 3ヶ月後 | 25kg | 安定した成長 |

| 半年後 | 32.5kg | 体重の約0.6倍達成 |

| 1年後 | 40kg | 体重の約0.7倍達成 |

これらはあくまで一例であり、骨格、筋肉の付き方、トレーニングの質、栄養摂取によって個人差が生じます。

体重別ベンチプレス平均値と目標設定

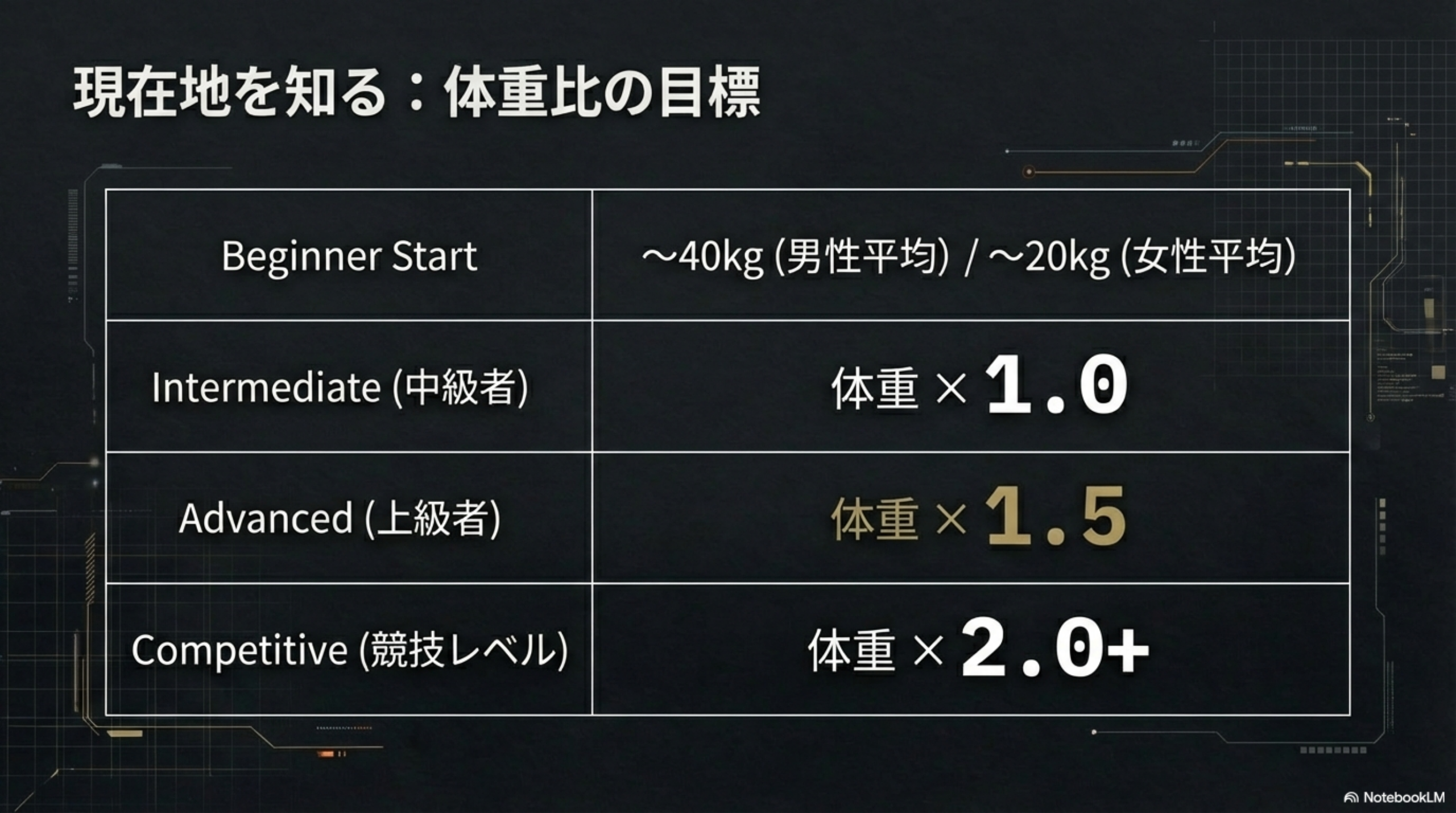

体重の何倍を目指すべき?レベル別の目安

ベンチプレスの実力を測る最も一般的な指標は、体重に対する挙上重量の比率です。

| レベル | 体重比 | 体重70kgの場合 |

|---|---|---|

| 初心者 | 0.5倍 | 35kg |

| 中級者 | 1.0倍 | 70kg |

| 上級者 | 1.5倍 | 105kg |

| 競技レベル | 2.0倍以上 | 140kg以上 |

体重の1.0倍(自分の体重と同じ重量)を挙げられれば、定期的にトレーニングしている人の中でも「しっかり取り組んでいる」レベルです。体重の1.5倍に到達すれば、ジムでも一目置かれる上級者と言えます。

九州大学健康科学センターの研究によると、筋トレ経験のない大学生男性67名・女性36名を対象とした調査で、ベンチプレス1RMの平均は男性約40kg、女性約20kgでした。

男性の体重別目標設定

60kg未満の場合

| レベル | 目標重量 |

|---|---|

| 初心者(〜3ヶ月) | 30〜40kg |

| 中級者(3ヶ月〜1年) | 60〜70kg |

| 上級者(1年以上) | 90kg以上 |

60〜80kgの場合

| レベル | 目標重量 |

|---|---|

| 初心者 | 40〜50kg |

| 中級者 | 75〜85kg |

| 上級者 | 110kg以上 |

80kg以上の場合

| レベル | 目標重量 |

|---|---|

| 初心者 | 50〜60kg |

| 中級者 | 90〜100kg |

| 上級者 | 130kg以上 |

女性の体重別目標設定

女性の上半身の筋力は一般的に男性の約**40〜60%**程度とされています。

50kg未満の場合

| レベル | 目標重量 |

|---|---|

| 初心者 | バーの重さ(15〜20kg)から開始 |

| 3〜6ヶ月継続 | 25〜30kg |

| 1年以上 | 40kg以上 |

50〜60kgの場合

| レベル | 目標重量 |

|---|---|

| 初心者 | 20〜25kg |

| 中級者 | 30〜35kg |

| 上級者 | 45kg以上 |

60kg以上の場合

| レベル | 目標重量 |

|---|---|

| 初心者 | 25〜30kg |

| 中級者 | 35〜40kg |

| 上級者 | 50kg以上 |

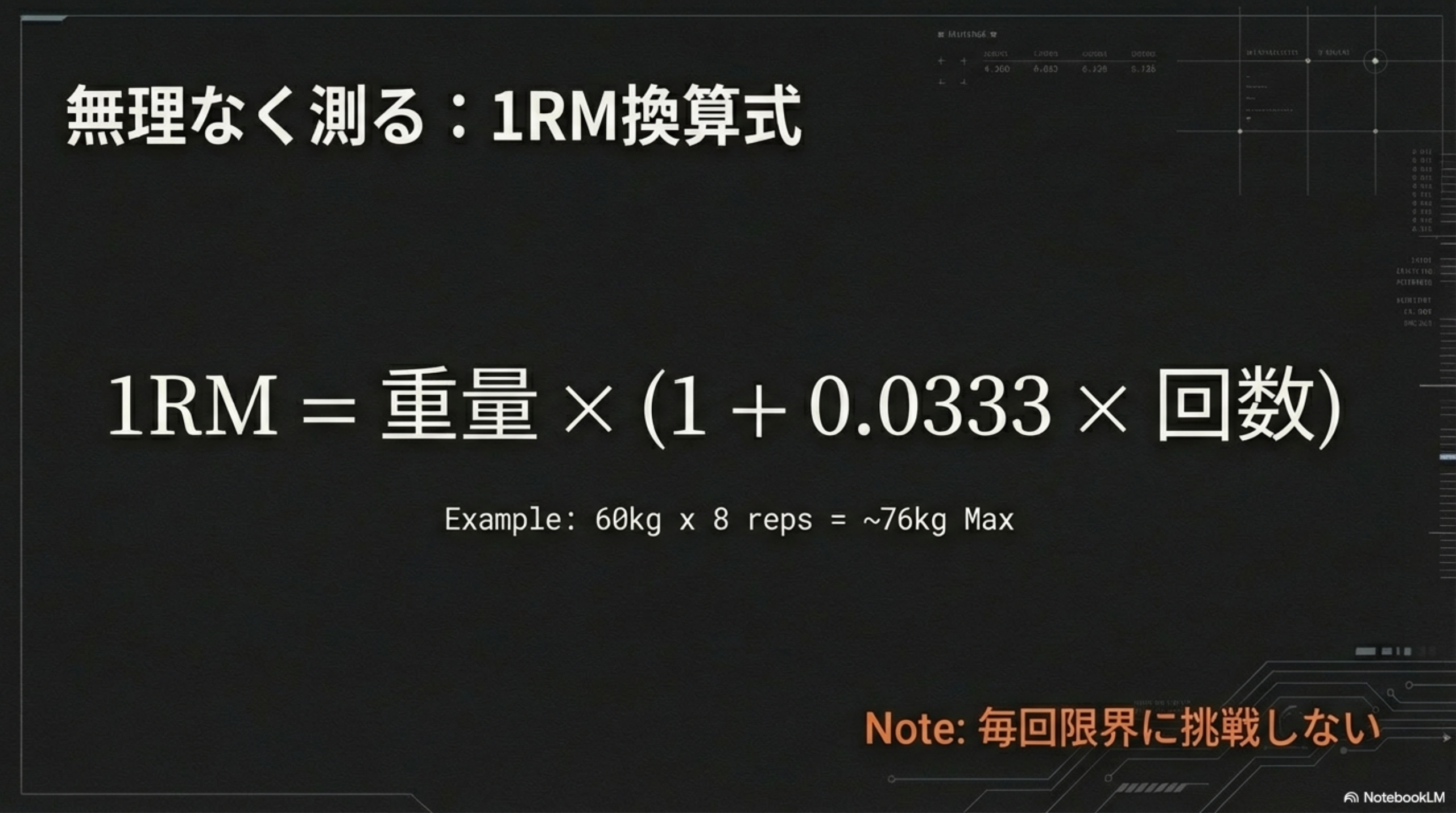

1RM換算表と計算式

トレーニング中の重量と回数から**1RM(最大挙上重量)**を推定できます。毎回限界重量に挑戦するのは危険なため、この換算式を活用してください。

📝 RM換算式:

1RM = 使用重量 ×(1 + 0.0333 × 挙上回数)換算早見表:

| 使用重量 | 5回挙上 | 8回挙上 | 10回挙上 |

|---|---|---|---|

| 40kg | 47kg | 51kg | 53kg |

| 50kg | 58kg | 63kg | 67kg |

| 60kg | 70kg | 76kg | 80kg |

| 70kg | 82kg | 89kg | 93kg |

| 80kg | 93kg | 101kg | 107kg |

例:60kgを8回挙げられる場合、推定1RMは約76kgとなります。

重量・回数の設定方法については、RM法の解説記事で詳しく説明しています。

ベンチプレスの壁:停滞しやすい重量と突破法

ベンチプレスには多くのトレーニーが停滞する「壁」が存在します。自分がどの壁に直面しているかを把握し、適切な対策を取ることが重要です。

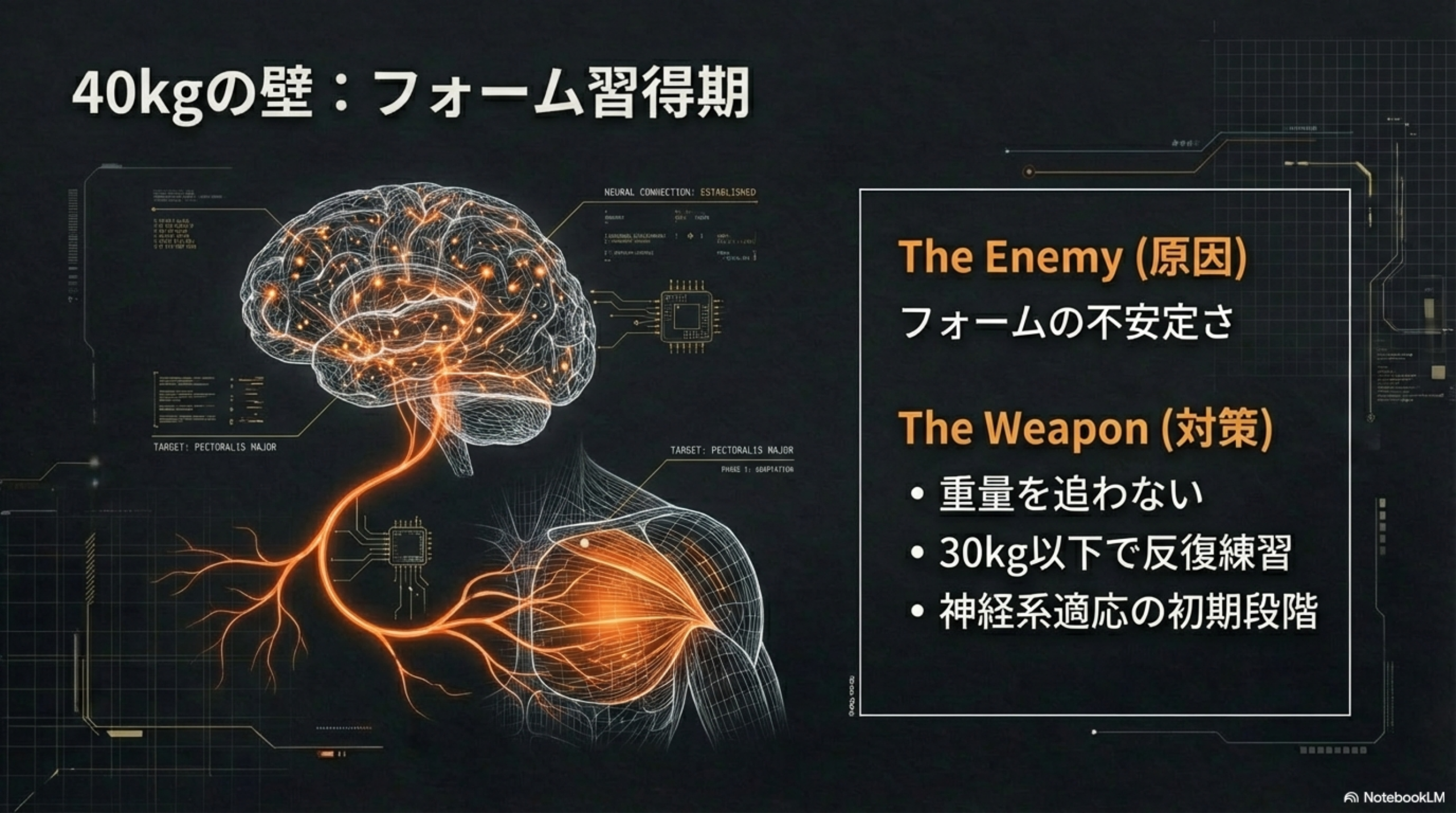

40kgの壁(初心者の最初の関門)

つまずく原因:

- フォームが安定していない

- 神経系適応の初期段階

- 補助筋(三角筋・三頭筋)の筋力不足

✅ 突破法:

- フォームの徹底確認:動画撮影で客観的にチェック

- 軽い重量での反復練習:30kg以下で正確な動作を身につける

- 補助種目の導入:ダンベルプレス、プッシュアップで基礎筋力向上

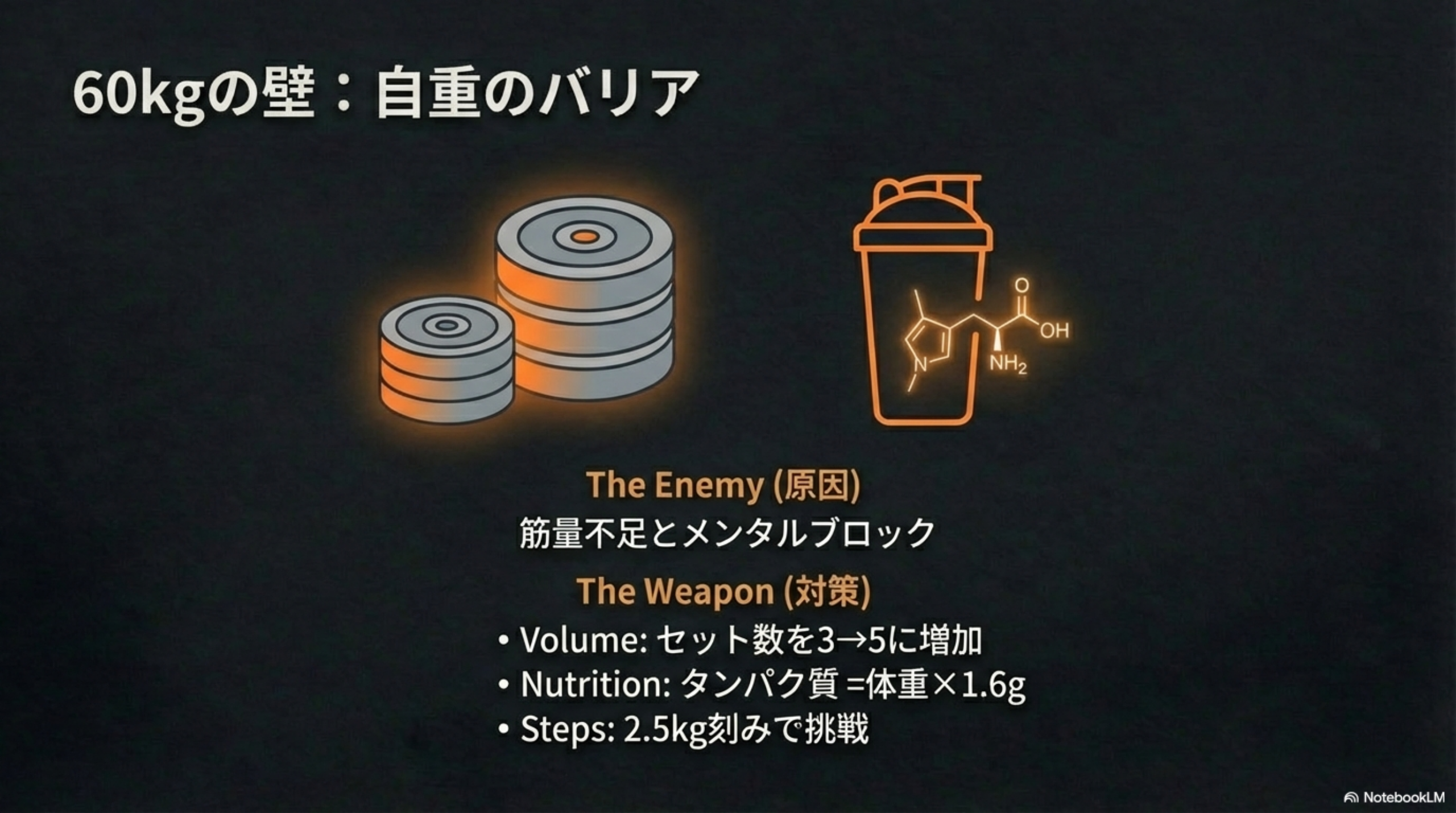

60kgの壁(体重の壁)

多くの男性にとって「自分の体重」は心理的にも技術的にも大きな壁です。

つまずく原因:

- 筋量が不足している

- 重量に対するメンタルブロック

- プログラムが合っていない

✅ 突破法:

- トレーニングボリュームの増加:セット数を3→4〜5に

- 栄養摂取の見直し:タンパク質を体重×1.6g以上に

- 段階的な挑戦:55kg→57.5kg→60kgと2.5kg刻みで

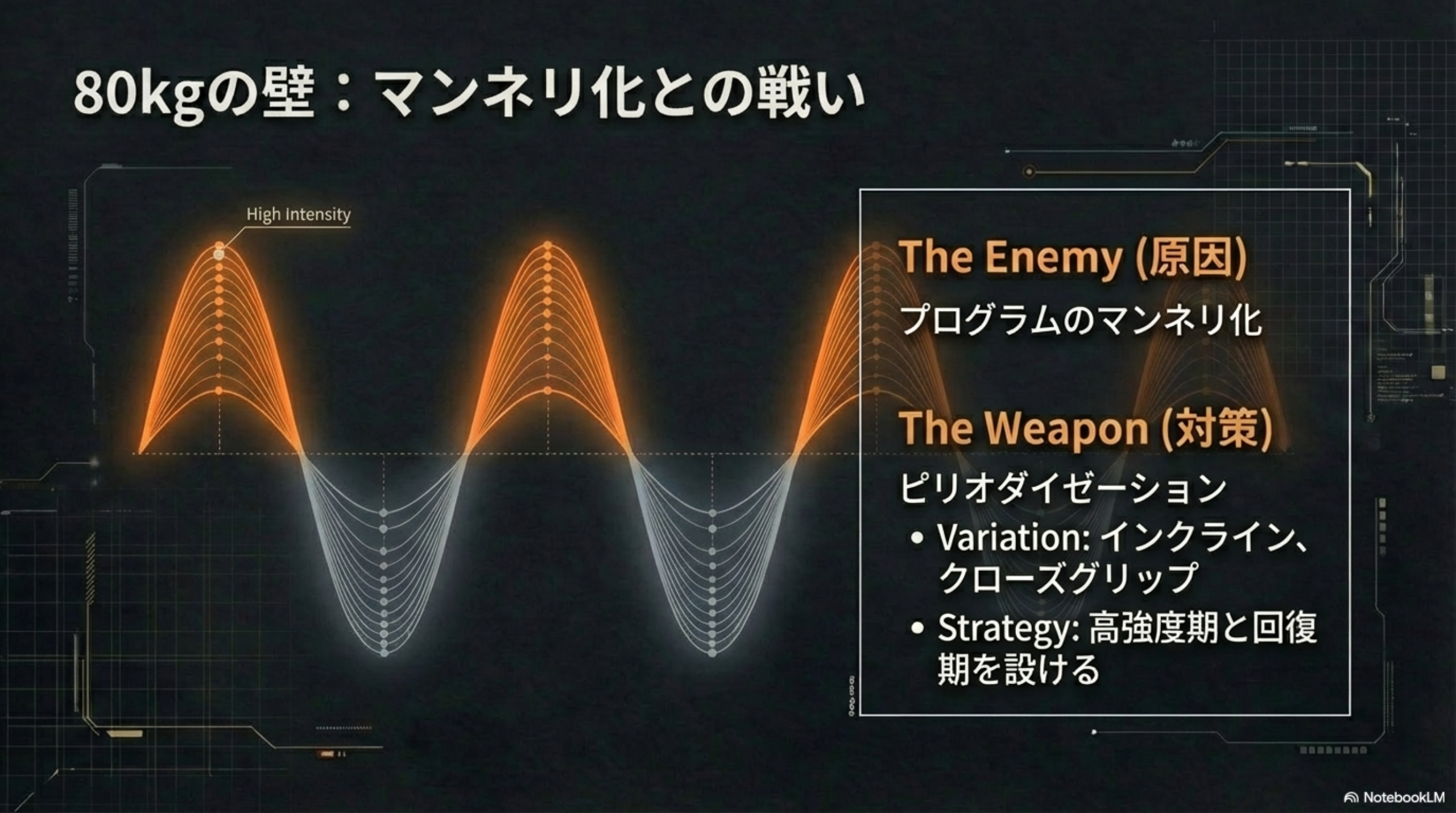

80kgの壁(中級者の停滞期)

中級者が長期間停滞しやすいポイントです。

つまずく原因:

- プログラムのマンネリ化

- 回復が追いついていない

- 弱点部位が足を引っ張っている

✅ 突破法:

- ピリオダイゼーションの導入:高強度期と回復期を設ける

- バリエーション種目の活用:インクライン、クローズグリップ

- 弱点の特定と克服:ロックアウトが弱いならフロアプレスを追加

100kgの壁(上級者への登竜門)

100kgは多くのトレーニーにとって象徴的な目標です。定期的にジムでトレーニングしている人の中でも、100kgを挙げられる人は限られています。

つまずく原因:

- 全身の筋力バランスの問題

- 技術の限界(フォームの最適化不足)

- 精神的なプレッシャー

✅ 突破法:

- 補助種目で弱点を徹底強化:フロアプレス、ポーズベンチ

- デロード戦略の活用:6〜8週ごとに減量週を設定

- 全身トレーニングの強化:スクワット、デッドリフトで基礎筋力向上

- 段階的なアプローチ:95kg→97.5kg→100kgと着実に

トレーニングのモチベーション維持については、筋トレが続かない理由と解決法も参考にしてください。

ベンチプレス初心者の目標と始め方

初心者は何キロから始めるべき?

ベンチプレスを始める際、まず知っておきたいのがバーベルの種類と重さです。

| バーの種類 | 重さ | 対象者 |

|---|---|---|

| オリンピックバー | 20kg | 男性向け標準 |

| 女性用バー | 15kg | 女性・小柄な方 |

| 練習用バー | 10kg | 初心者のフォーム習得 |

| トレーニングバー | 5kg | 入門用 |

📝 開始重量の目安:

- 男性:バーのみ(20kg)〜30kgからスタート

- 女性:練習用バー(10〜15kg)からスタート

最初の1ヶ月は重量を追うのではなく、正しいフォームの習得を最優先してください。

初心者がやりがちな間違いと修正法

⚠️ よくある間違い:

- 重量優先でフォームが崩れる:焦らず2.5〜5kgずつ段階的に増やす

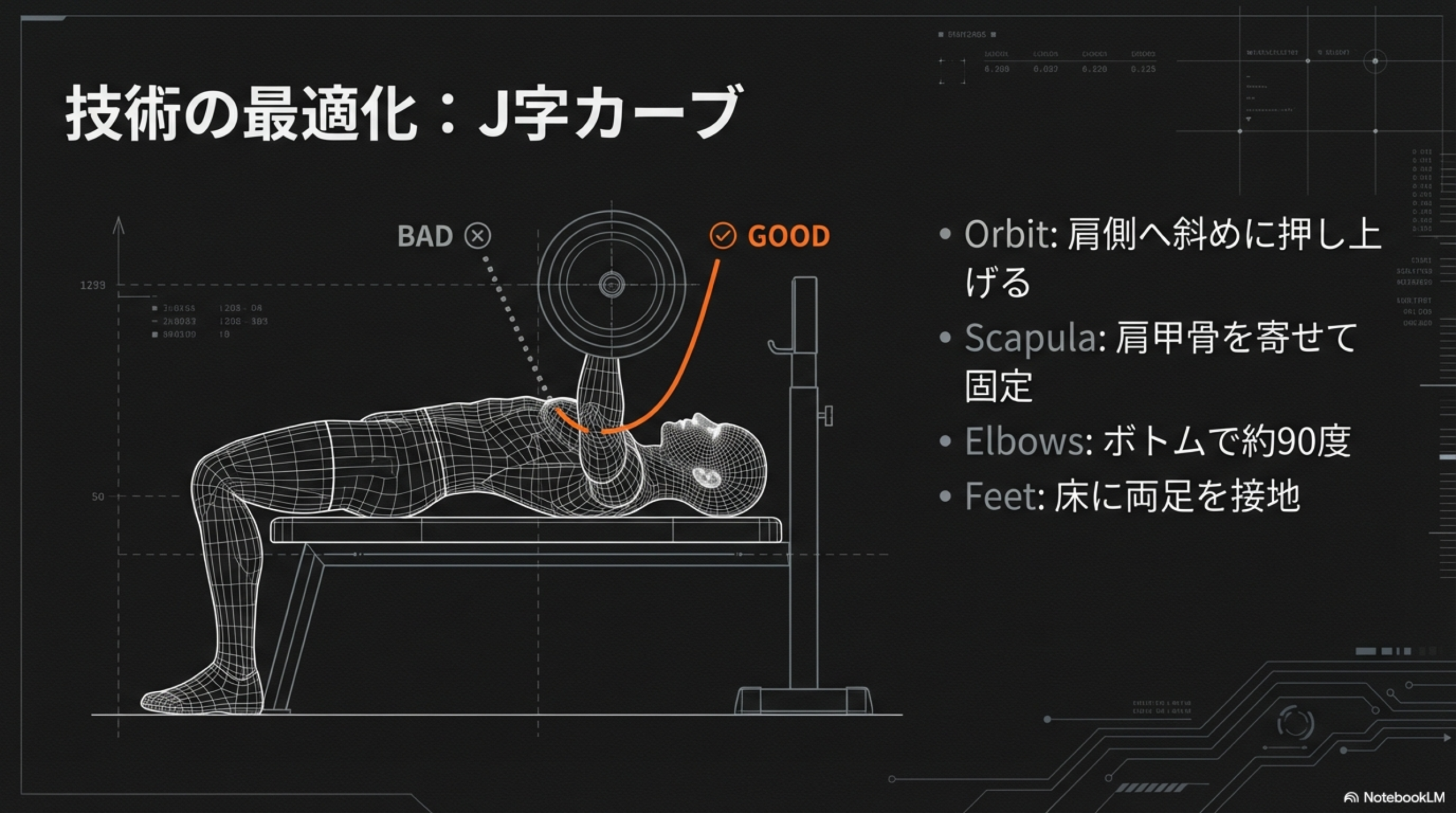

- バーを直線的に動かそうとする:正しくはJ字カーブを描く

- 肩甲骨が寄せられていない:ベンチに肩甲骨をしっかり固定する

- 足が浮いている:床に両足をしっかりつけて安定させる

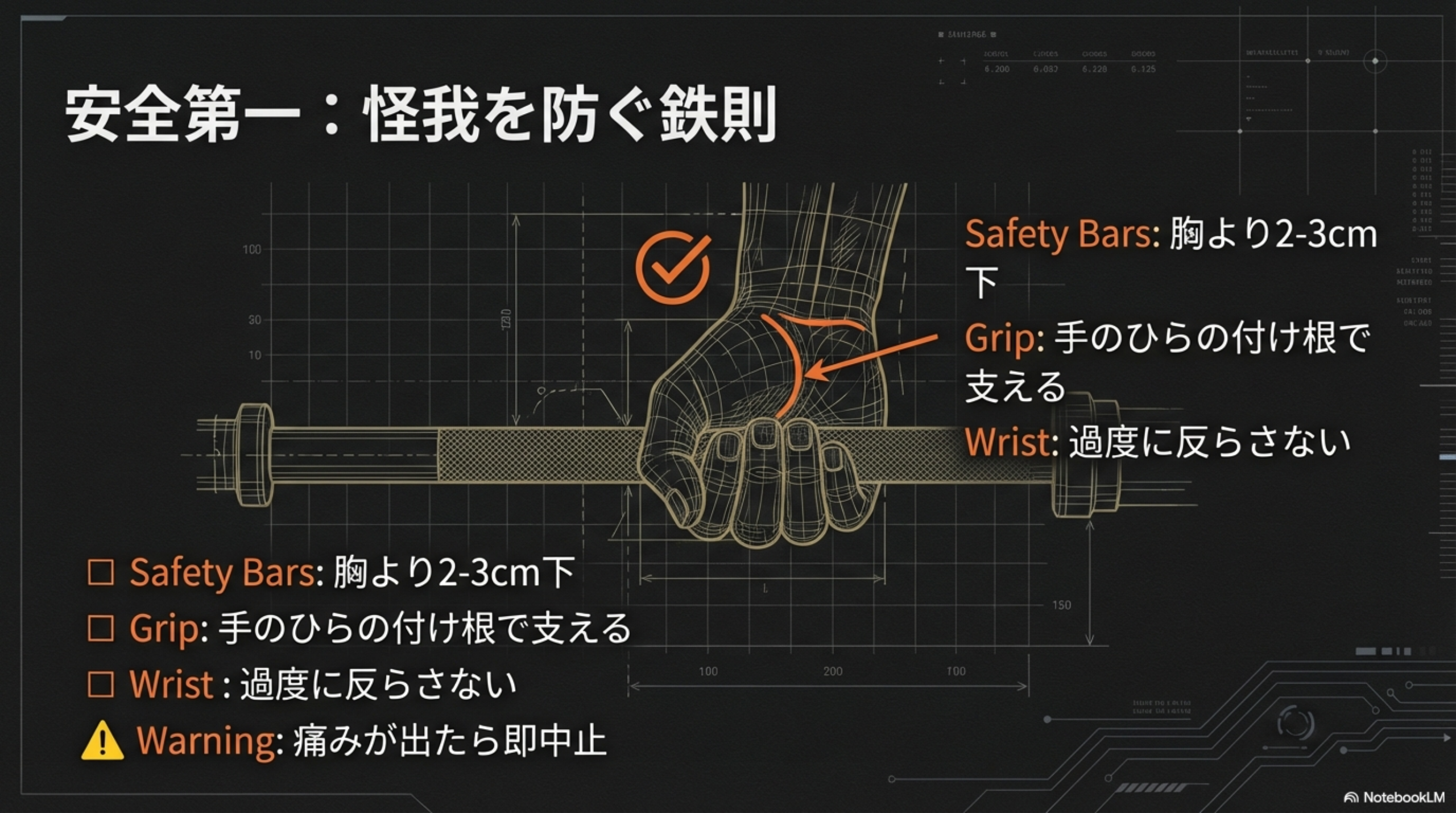

セーフティバーの正しい設定

一人でベンチプレスを行う場合、セーフティバーの設定は必須です。

✅ 設定のポイント:

- バーが胸についた状態より2〜3cm低い位置に設定

- 万が一潰れても、首や顔にバーが当たらない高さ

- 毎回トレーニング前に高さを確認する

ベンチプレスの正しいフォーム

グリップ幅の選び方

| グリップ幅 | 目安 | 効果 |

|---|---|---|

| スタンダード | 肩幅の約1.5倍(40〜50cm) | 万能・初心者向け |

| クローズ | 肩幅と同程度(30〜40cm) | 上腕三頭筋に効く |

| ワイド | 肩幅の約2倍(50〜60cm) | 大胸筋外側に効く |

初心者はまずスタンダードグリップをマスターしてから、他のバリエーションに挑戦してください。

バーの軌道と可動域

正しいバーの軌道は若干のJ字カーブを描きます。

✅ 正しい軌道のポイント:

- 下ろす位置:胸の乳頭から2〜3cm下

- 最下点での肘の角度:約90度(肩関節を保護)

- 押し上げる方向:やや頭側に向かって斜めに

フォームのチェックポイント

✅ 基本姿勢の確認項目:

- 背中のアーチ:自然な反りを保つ(過度な反りは避ける)

- 肩甲骨の引き寄せ:ベンチにしっかり固定

- 足の位置:床に両足を接地し、体全体を安定させる

- 頭の位置:ベンチから浮かせない

- 呼吸法:下ろすときに吸い、押し上げるときに吐く

怪我を防ぐための注意点

ベンチプレスは正しく行えば安全な種目ですが、フォームが崩れると怪我のリスクが高まります。

肩の怪我を防ぐ:

- 肩甲骨を寄せて固定する

- バーを下ろす位置が高すぎない(首に近すぎない)

- グリップ幅が広すぎない

肘の怪我を防ぐ:

- ロックアウト時に肘を過度に伸ばしきらない

- 肘の角度が開きすぎない(45〜75度が目安)

手首の怪我を防ぐ:

- バーを手のひらの付け根(手根部)で支える

- 手首が過度に反らないようにする

- 必要に応じてリストラップを使用

⚠️ 痛みが出た場合:

- トレーニングを中止し、1〜2週間休養

- 痛みが続く場合は医療機関を受診

- 復帰時は軽い重量から段階的に

ベンチプレスのトレーニングプログラム

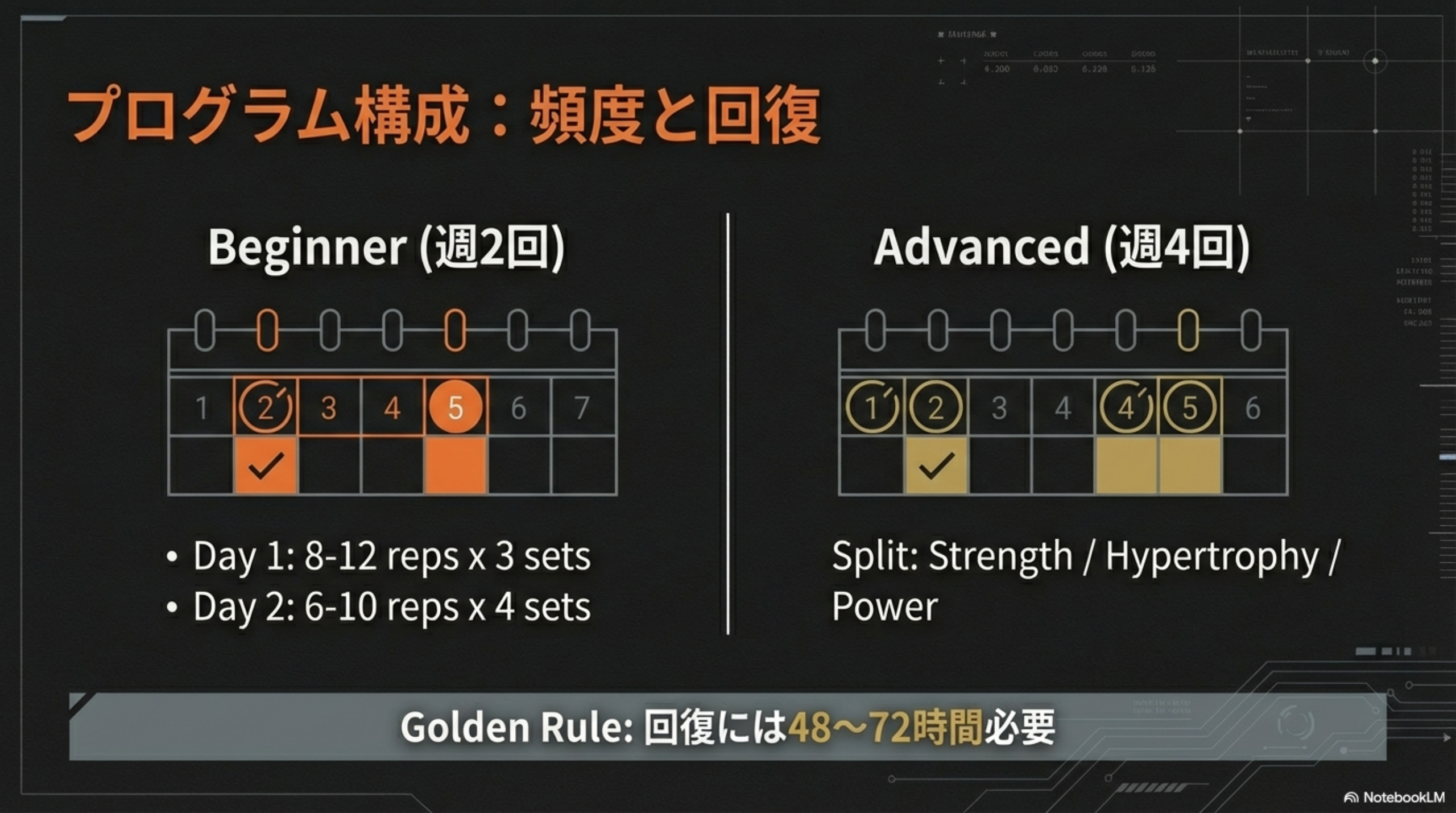

週2回プログラム(初心者向け)

初心者は週2回のベンチプレスから始めるのが適切です。

📝 基本プログラム例:

| 日 | 内容 |

|---|---|

| Day 1 | ベンチプレス:8〜12回×3セット(1RMの65〜75%) |

| Day 2 | ベンチプレス:6〜10回×4セット(1RMの70〜80%) |

補助種目の例:

- インクラインベンチプレス:3セット×8〜12回

- ダンベルフライ:3セット×12〜15回

- ケーブルクロスオーバー:3セット×15〜20回

インクラインベンチの必要性については、インクラインベンチとフラットベンチの違いで詳しく解説しています。

週4回プログラム(上級者向け)

週2回で安定した進歩を示し、適切な疲労管理ができるようになったら、週4回プログラムへの移行を検討できます。

| 曜日 | 目的 | 内容 |

|---|---|---|

| 月曜 | 最大筋力向上 | 5セット×3〜5回(1RMの85〜95%) |

| 水曜 | 筋肥大促進 | 4セット×8〜12回(1RMの70〜80%) |

| 金曜 | 爆発的パワー | 6セット×3回(1RMの60〜70%) |

| 日曜 | 弱点克服 | クローズグリップ、デクラインなど |

⚠️ 安全性の注意点:

- 85%以上の重量を扱うときは必ずスポッターを配置

- 6〜8週間ごとにディロード週を設定

- 睡眠7〜9時間、タンパク質摂取(体重×1.6〜2.2g)を確保

体重別・目的別の重量設定

| 目的 | 強度(%1RM) | 回数/セット |

|---|---|---|

| 筋力向上 | 75〜90% | 3〜6回×4〜6セット |

| 筋肥大 | 65〜80% | 8〜12回×3〜5セット |

| 持久力向上 | 50〜65% | 15〜20回×2〜3セット |

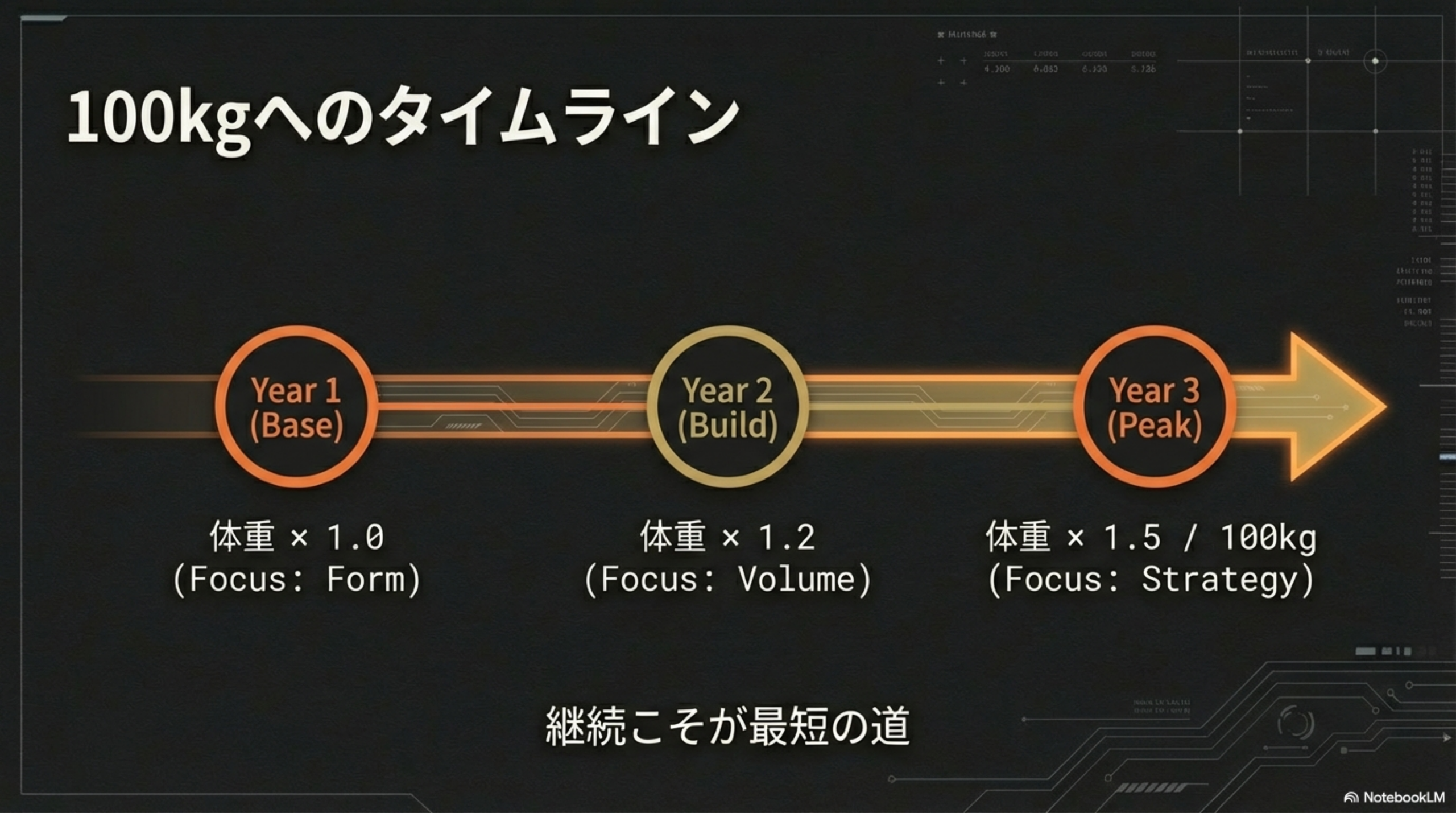

体重の1.5倍を達成するロードマップ

体重の1.5倍は上級者の証とされる重要なマイルストーンです。体重70kgの場合、105kgの達成を意味します。

1.5倍達成に必要な期間の目安

| 開始レベル | 到達までの期間 |

|---|---|

| 完全初心者から | 2〜3年 |

| 体重の1.0倍から | 1〜1.5年 |

| 体重の1.2倍から | 6ヶ月〜1年 |

1.5倍達成のための3フェーズ戦略

フェーズ1:基礎固め期間(〜体重の1.0倍)

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 期間目安 | 6ヶ月〜1年 |

| 重点 | 正しいフォームの習得、基礎筋力の構築 |

| 頻度 | 週2回 |

| 補助種目 | ダンベルプレス、プッシュアップ |

フェーズ2:中級者への移行期(1.0〜1.2倍)

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 期間目安 | 6ヶ月〜1年 |

| 重点 | ボリュームの増加、弱点の克服 |

| 頻度 | 週2〜3回 |

| 補助種目 | インクラインベンチ、ディップス |

フェーズ3:上級者への挑戦期(1.2〜1.5倍)

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 期間目安 | 6ヶ月〜1年 |

| 重点 | ピリオダイゼーション、技術の最適化 |

| 頻度 | 週3〜4回 |

| 補助種目 | ポーズベンチ、フロアプレス、スピードベンチ |

1.5倍達成者の共通点

✅ 共通する習慣:

- 一貫性:週3回以上のトレーニングを2年以上継続

- 補助種目の活用:弱点を特定して戦略的に強化

- 栄養管理:タンパク質を体重×2g程度摂取

- 記録管理:重量・回数・体調を継続的に記録

- 全身のバランス強化:スクワット・デッドリフトも実施

ベンチプレスを含むBIG3トレーニングについては、BIG3だけで理想の体は作れる!で詳しく解説しています。

ベンチプレス100kgへの道:上級者向け戦略

ベンチプレス100kgは多くのトレーニーにとって憧れの目標です。

ピリオダイゼーションの活用

ピリオダイゼーション(期分け)は、トレーニングを複数の期間に分けて段階的に強度を高める手法です。

📝 16週間プログラム例:

| 期間 | 週 | 内容 | 重量設定 |

|---|---|---|---|

| 準備期 | 1〜4週 | フォームの完璧化 | 1RMの65〜75% |

| 漸進期 | 5〜12週 | 計画的な重量増加 | 1RMの75〜90% |

| ピーク期 | 13〜16週 | 最大筋力の発揮 | 1RMの90〜97.5% |

停滞期の突破方法

デロード週の活用

6〜8週間の高強度トレーニング後に1週間のデロード期間を設けます。

✅ デロード週の実施方法:

- 通常重量から30〜40%減量

- セット数は変えずに反復回数を50%に

- フォームの細部を確認する時間として活用

ポーズベンチプレスの導入

ポーズベンチプレスは、バーを胸に下ろした位置で1〜3秒静止してから押し上げる変形種目です。

✅ ポーズベンチの効果:

- 胸からの立ち上げ(ボトムポジション)の強化

- 反動を使わない純粋な筋力の向上

- フォームの安定性向上

通常のベンチプレスより10〜20%軽い重量で行ってください。

補助種目による弱点克服

| 弱点 | 対応する補助種目 |

|---|---|

| ロックアウトで詰まる | フロアプレス、クローズグリップベンチ |

| 胸からの立ち上げで苦戦 | ポーズベンチ、ダンベルプレス |

| 全体的なパワー不足 | スピードベンチ |

100kg達成者に共通する習慣

✅ 共通する特徴:

- 一貫性:週に最低2〜3回のベンチプレス関連トレーニング

- 記録管理:重量、セット数、回数を継続的に記録

- 長期的視点:年間+10〜15kg程度の無理のない目標設定

- テクニックへのこだわり:定期的なフォーム確認

- 全身のバランス強化:背中、肩、脚部も含めた総合的なトレーニング

胸筋だけでなく上半身全体を鍛えたい方は、プッシュアップバーの効果と使い方も参考になります。

ベンチプレスの世界記録と日本人選手

自分の目標との距離感を把握するために、世界トップレベルの記録を知っておくことも有益です。

世界記録(参考情報)

| 区分 | 記録 | 選手 |

|---|---|---|

| フルギア | 635.4kg | Jimmy Kolb(2023年) |

| ノーギア | 355kg | Julius Maddox |

📝 フルギアとノーギアの違い:

- フルギア:ベンチシャツと呼ばれる反発力のある専用ウェアを着用

- ノーギア(クラシック):特殊な装備なしで行う。一般的なジムトレーニングはこちら

世界記録の詳細は国際パワーリフティング連盟(IPF)の公式記録ページで確認できます。

日本人選手の活躍

日本人選手も世界の舞台で活躍しています。

| 選手 | 記録 | 備考 |

|---|---|---|

| 児玉大紀 | 307.5kg | 2023年12月、44歳で自己ベスト更新 |

| 横山幸成 | 225.5kg(74kg級) | 2024年世界選手権で世界記録樹立 |

日本パワーリフティング協会の2024年世界ベンチプレス選手権大会結果報告によると、日本人選手113名が出場し、43名が優勝、11個の世界記録を樹立する大活躍でした。

日本記録の最新情報は日本パワーリフティング協会の記録ページで確認できます。

一般トレーニーが学べるポイント

世界レベルの選手と比較すると、100kgという目標が現実的に見えてきます。

✅ 学びのポイント:

- 継続の重要性:トップ選手は10年以上のキャリアを持つ

- 技術の追求:重量だけでなくフォームの最適化が不可欠

- 年齢は言い訳にならない:児玉選手は44歳で自己ベスト更新

よくある質問

- ベンチプレスの重量が伸びない原因は?

-

フォームの崩れ、回復不足、栄養不足が主な原因です。まずは1週間のデロード週を設けて体を回復させ、フォームを見直してから再スタートしてください。

- 自分の体重を挙げられたらすごい?

-

体重の1.0倍は「定期的にトレーニングしている人」の目安です。体重の1.5倍で上級者、2.0倍以上は競技レベルと言えます。

- ベンチプレス100kgは何ヶ月で達成できる?

-

体重や素質により個人差が大きいですが、体重70〜80kgの男性で1.5〜3年が目安です。焦らず段階的に取り組んでください。

- 女性のベンチプレス平均は?

-

トレーニング経験者で体重の0.5〜0.7倍程度が目安です。体重50kgの女性なら25〜35kgが平均的な到達点です。

- 初心者は何キロから始めるべき?

-

男性はバーのみ(20kg)〜30kg、女性は練習用バー(10〜15kg)からスタートし、フォームの習得を優先してください。

- ベンチプレスは週何回やるべき?

-

初心者は週2回、中級者以上は週2〜4回が目安です。筋肉の回復には48〜72時間必要なため、連日のトレーニングは避けてください。

- 40kg・60kg・80kgで停滞するのはなぜ?

-

それぞれの重量で必要な要素が異なるためです。40kgはフォーム、60kgは筋量、80kgはプログラムの最適化が鍵になります。

まとめ

ベンチプレスの成長曲線は、初心者期の急成長から中級者・上級者へと進むにつれて緩やかになります。体重の1.0倍を最初の目標とし、正しいフォームと適切なプログラムで継続することが重要です。

半年で20〜30kg、1年で25〜35kgの伸びが平均的な目安ですが、焦らず2.5〜5kgずつ段階的に増やすことが怪我を防ぎ、長期的な成長につながります。

多くのトレーニーが40kg・60kg・80kg・100kgで停滞を経験しますが、それぞれの壁に応じた対策(フォーム改善、ボリューム増加、ピリオダイゼーション、デロード)を取ることで突破できます。

100kg達成は多くのトレーニーにとって大きな目標ですが、一貫したトレーニングと正しい方法論で、決して不可能な数字ではありません。長期的な視点を持ち、着実にステップアップしていきましょう。

【参考情報】