「なんとなく」で重量を決めて、効果が出ているのか分からないまま筋トレを続けていませんか? 周りの人の重量を参考にしてみたり、ネットで見た数字をそのまま真似してみたり。でも結局、自分に合っているのか確信が持てず、成長を実感できない日々が続いている——。

実は、筋トレで成果を出せない人の多くが「負荷設定の基準を持っていない」という共通点を抱えています。同じ時間トレーニングしても、適切な重量で行う人とそうでない人では、得られる効果に大きな差が生まれます。

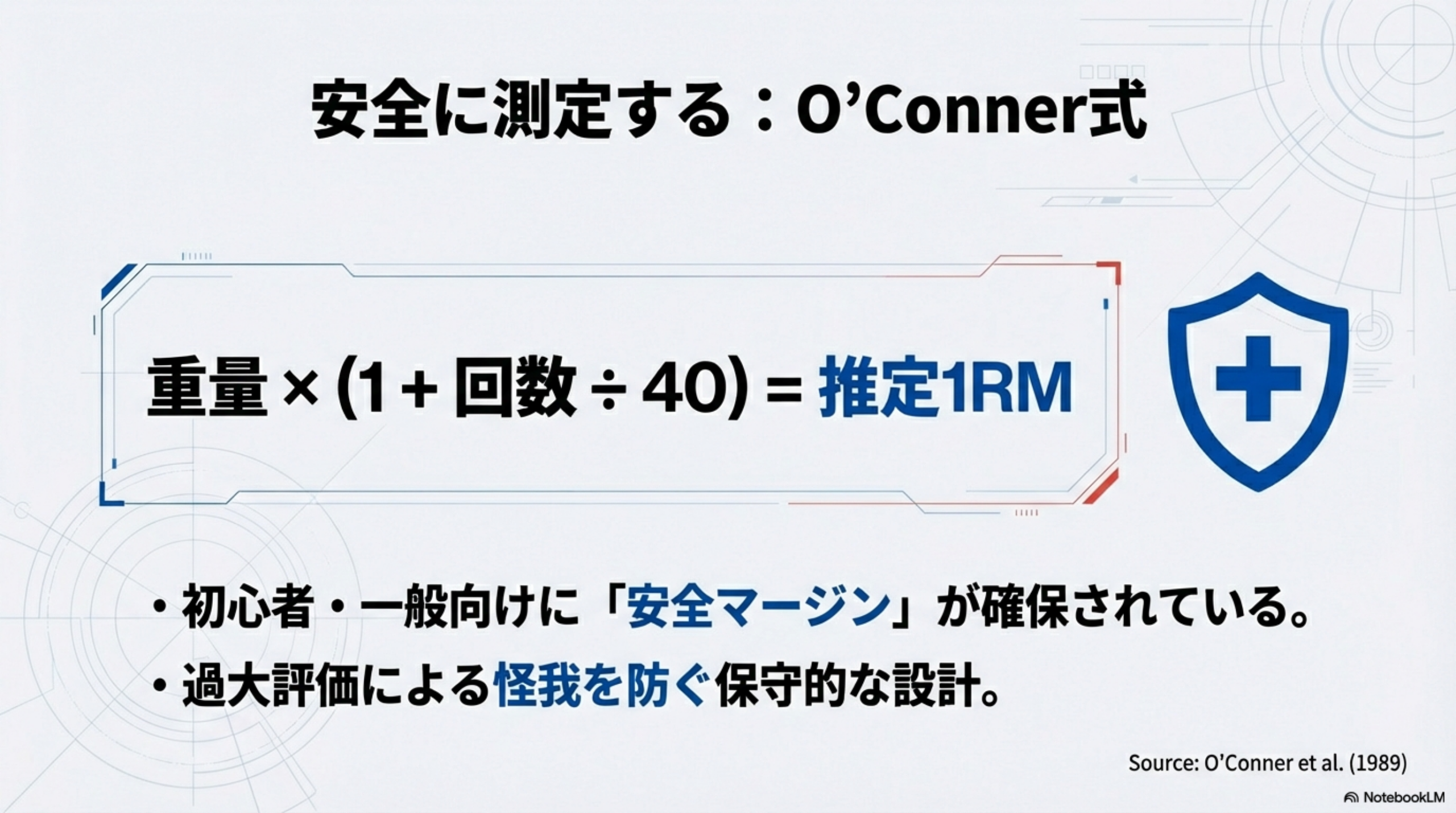

この記事では、スポーツ科学で広く採用されているRM法(レペティションマキシマム法)と、O’Conner式(1989年)に基づく1RM計算方法を、初心者にも分かりやすく解説します。

📌 この記事で分かること:

- RMの意味と具体的な数値(5RM・10RMなど)の使い分け

- 自分の1RMを安全に測定・計算する方法

- 筋肥大・筋力・持久力、目的別の最適なRM設定

読み終える頃には、「自分に合った重量」を自信を持って設定できるようになります。結論から言えば、初心者はまず15RM以上でフォームを固め、目的に応じて8-12RM(筋肥大) や1-5RM(筋力) へ移行するのが王道です。

要約動画

RM法とは?筋トレ初心者が知るべき基礎知識

RMの意味と定義

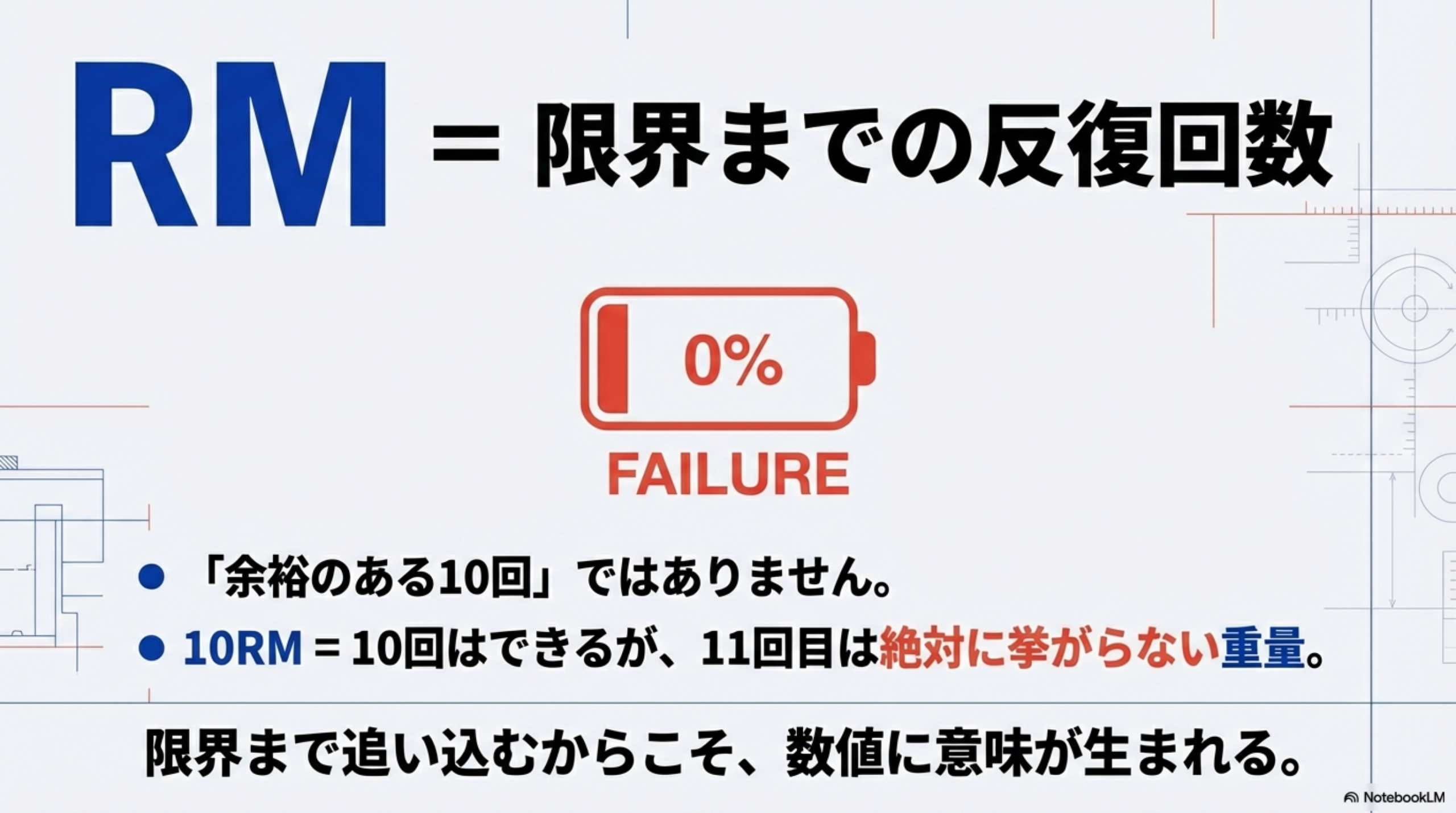

RM(Repetition Maximum:レペティションマキシマム) とは、ある重量で限界まで連続して行える最大回数を表す指標です。

例えば、ベンチプレスで40kgの重さを10回連続で挙げられるが11回目は絶対にできない場合、この40kgは「10RM」と表現します。

RM法で重要なのは「限界までの回数」という点です。テレビ通販でよく見る「らくらく10回♪」のような余裕のある回数設定とは、まったく異なる概念です。

10RM・5RMとは?具体的なRM値の意味

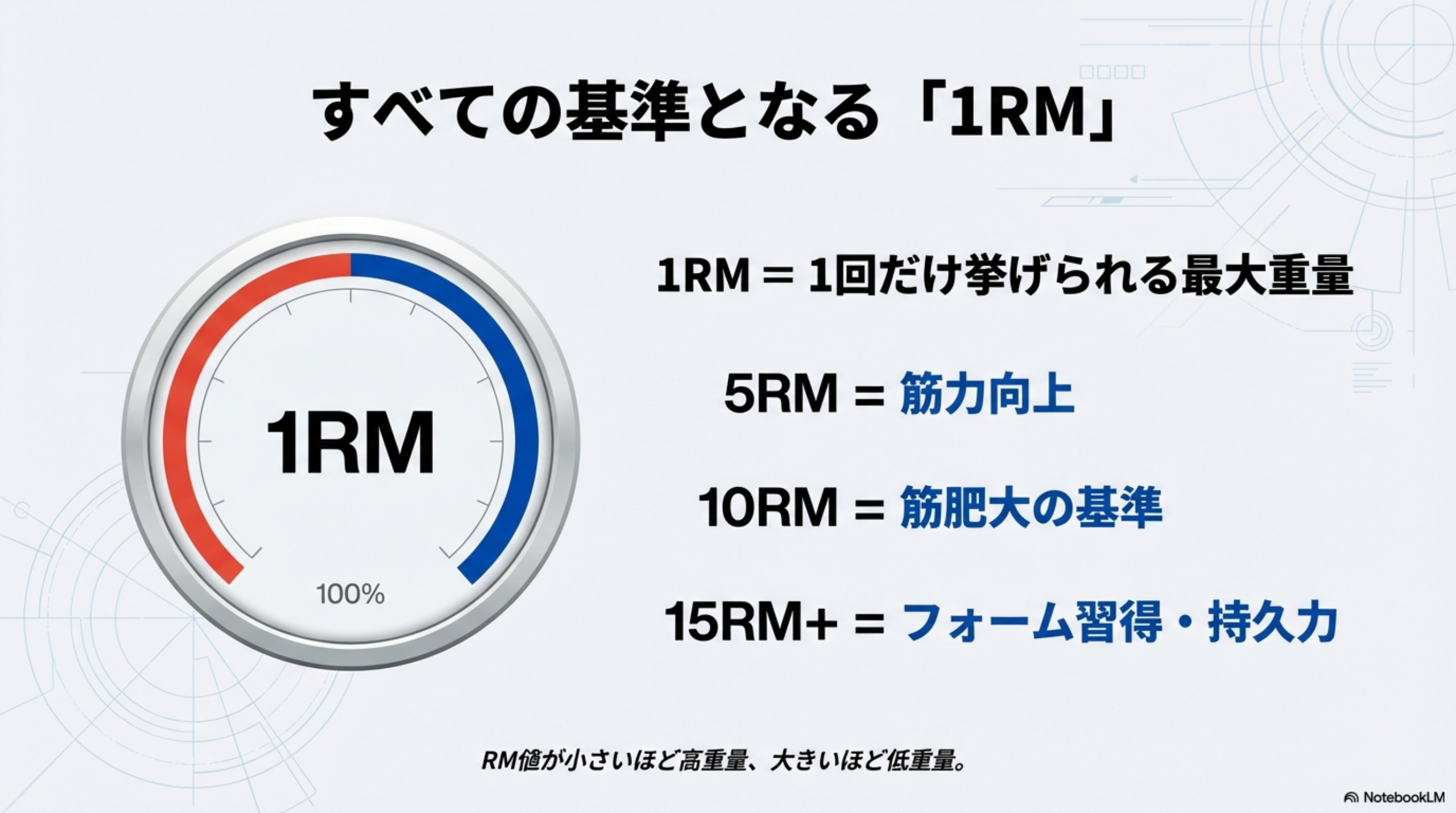

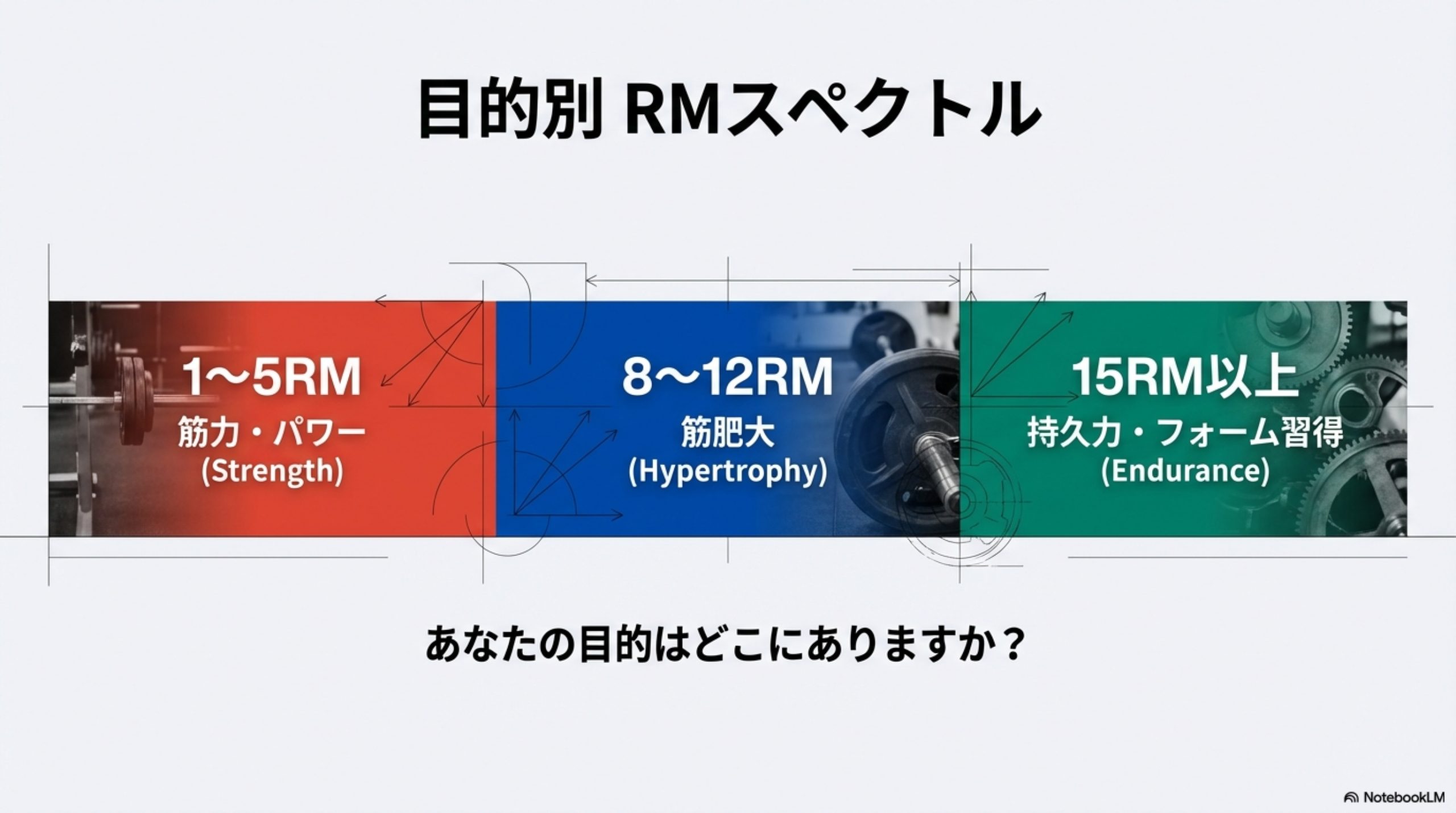

RMの数値が小さいほど高重量・低回数、大きいほど低重量・高回数を意味します。

| RM値 | 意味 | 主な用途 |

|---|---|---|

| 1RM | 1回だけ挙げられる最大重量 | 最大筋力の指標 |

| 5RM | 5回が限界の重量 | 筋力向上トレーニング |

| 10RM | 10回が限界の重量 | 筋肥大の基準として広く使用 |

| 15RM以上 | 15回以上できる重量 | 持久力向上・初心者のフォーム習得 |

10RMは筋肥大トレーニングの基準として最もよく使われる数値です。「10回が限界の重量でトレーニングする」という意味で、多くのトレーニングプログラムの基礎となっています。

RM法を使うメリット・デメリット

✅ メリット:

- 個人の筋力レベルに合わせた負荷設定ができる

- 目的(筋肥大・筋力・持久力)に応じた最適な重量が分かる

- トレーニングの進捗を客観的に把握できる

⚠️ デメリット:

- 正確な測定には限界まで追い込む必要がある

- 体調や疲労で日々変動する

- 種目によって誤差が生じやすい

デメリットはあるものの、RM法は効果的なトレーニングの基本として世界中で活用されています。完璧な精度を求めるよりも、目安として活用する姿勢が大切です。

負荷と回数の関係

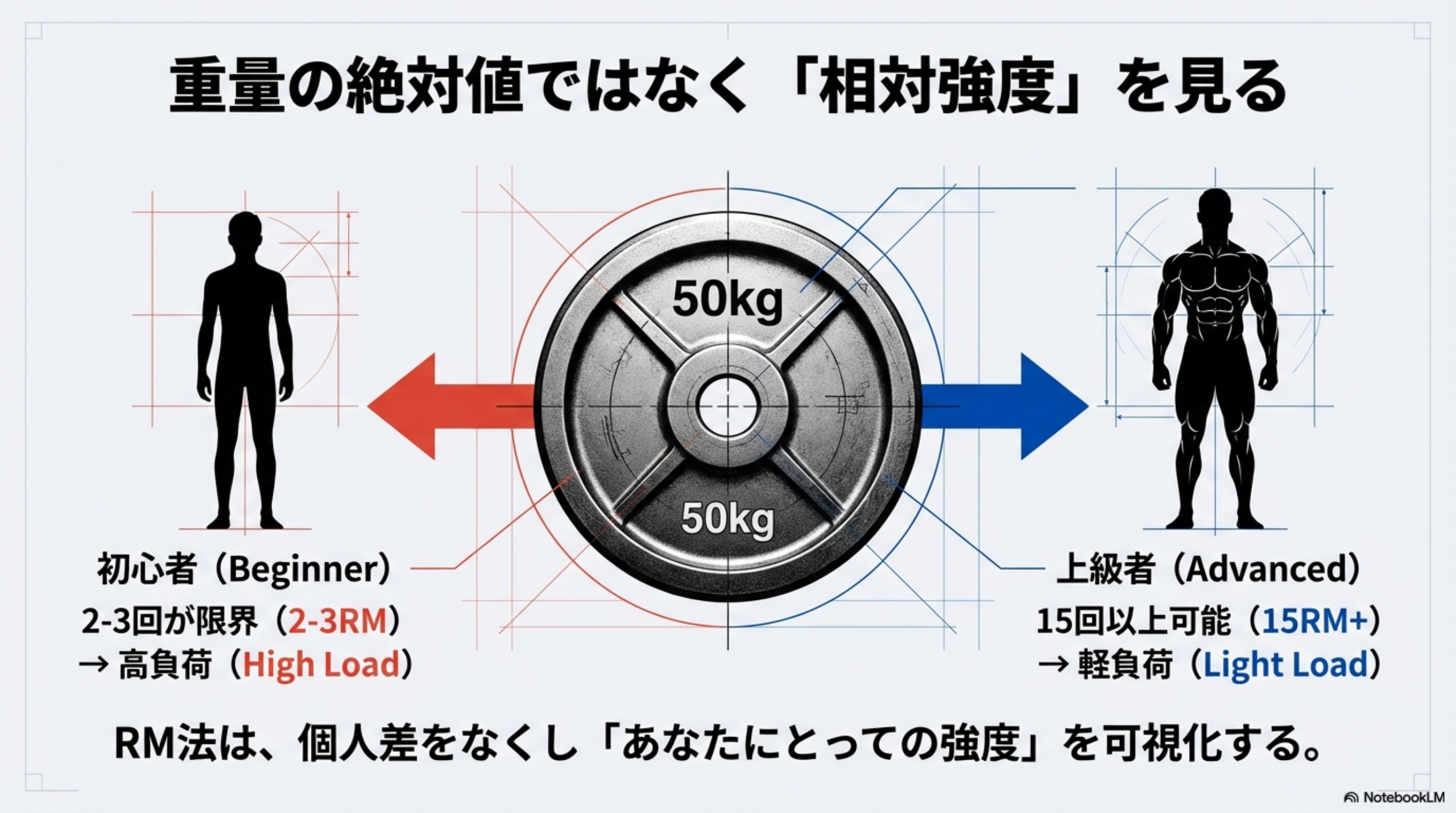

同じ50kgの重量でも、トレーニング経験によって負荷の感じ方は大きく異なります。

トレーニング経験別の例(50kgベンチプレス):

- 初心者:2〜3回が限界(2-3RM)→ かなりの高負荷

- 中級者:8〜12回が可能(8-12RM)→ 適度な負荷

- 上級者:15回以上が可能(15RM以上)→ 軽めの負荷

このように、**重量の絶対値よりも「自分にとっての相対的な強度」**が重要です。RM法を使えば、この相対的な強度を正確に把握できます。

RM換算表|%1RMと反復回数の早見表

RM早見表(%1RM換算)

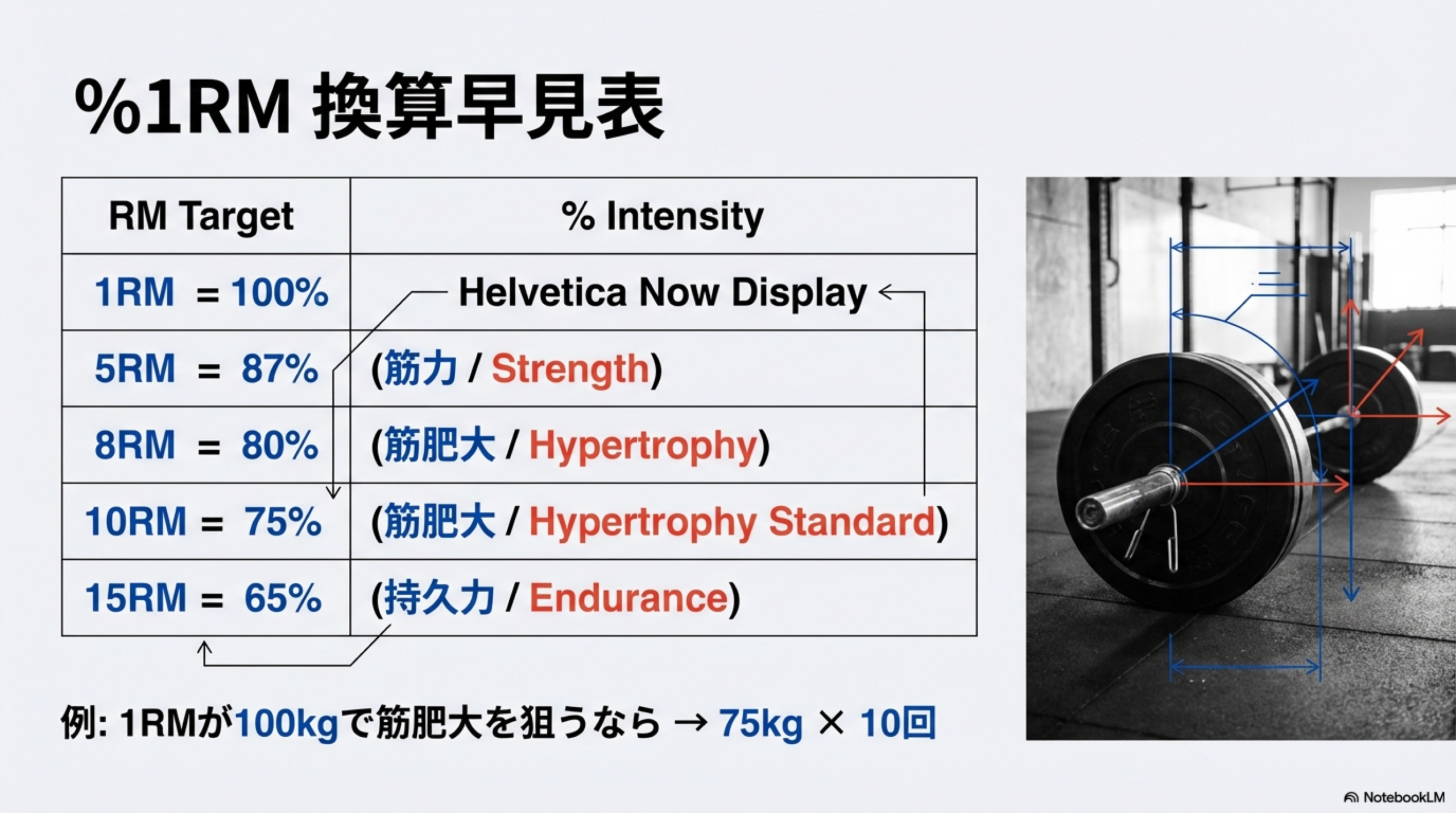

1RM(最大挙上重量)を100%とした場合の、各RMに対応する重量の割合です。

| RM | %1RM | 主な用途 |

|---|---|---|

| 1RM | 100% | 最大筋力測定 |

| 2RM | 95% | 筋力向上 |

| 3RM | 93% | 筋力向上 |

| 4RM | 90% | 筋力向上 |

| 5RM | 87% | 筋力向上 |

| 6RM | 85% | 筋力・筋肥大 |

| 8RM | 80% | 筋肥大 |

| 10RM | 75% | 筋肥大 |

| 12RM | 70% | 筋肥大・持久力 |

| 15RM | 65% | 持久力・初心者 |

| 20RM | 60% | 持久力・フォーム習得 |

📌 活用例: 1RMが100kgの場合、筋肥大目的なら75%の75kg×10回が目安になります。

初心者向け基本種目のスタート重量目安

初心者の方は、まず正しいフォームの習得を優先しましょう。以下は体重を基準にした開始重量の目安です。

| 種目 | スタート重量の目安 |

|---|---|

| ベンチプレス | 体重の約40% |

| スクワット | 体重の約50% |

| デッドリフト | 体重の約60% |

体重60kgの方なら、ベンチプレスは約24kgからスタート。15〜20回連続で行える重さから始め、フォームを確認しながら段階的に重量を増やしていくことで、怪我のリスクを抑えながら着実に筋力を向上できます。

RM計算・換算方法|1RMの求め方と計算式

1RM計算式の基本

自分の1RM(最大挙上重量)を知ることで、目的に応じた適切な重量設定が可能になります。

1RM計算式(O’Conner式):

1RM = 重量 ×(1 + 回数 ÷ 40)この計算式はO’Conner et al.(1989) によって提唱されたもので、初心者や一般フィットネス向けに安全マージンが確保された設計になっています。

主要な1RM計算式の比較

1RM予測式には複数のバリエーションがあります。それぞれ特徴が異なるため、自分の目的に合った式を選びましょう。

| 計算式 | 数式 | 10回挙上時の予測1RM(100kg基準) | 特徴 |

|---|---|---|---|

| O’Conner式 | 重量×(1+回数÷40) | 125kg | 保守的・安全重視 |

| Epley式 | 重量×(1+回数÷30) | 133kg | やや高めに予測 |

| Brzycki式 | 重量÷(1.0278−0.0278×回数) | 133kg | 10回以下で高精度 |

📌 本記事ではO’Conner式を推奨する理由:

- 過大評価による怪我リスクを軽減できる

- 初心者・一般フィットネス層に適している

- 安全マージンが組み込まれている

競技者や上級者で正確な最大筋力を知りたい場合は、Epley式やBrzycki式の方が実測値に近い予測が得られます。

計算例と使い方

計算例①:80kgを10回挙げられる場合

1RM = 80 ×(1 + 10÷40)= 80 × 1.25 = 100kg計算例②:50kgを10回挙げられる場合

1RM = 50 ×(1 + 10÷40)= 50 × 1.25 = 62.5kg1RMが分かれば、目的別の重量設定が簡単になります。

🎯 目的別の重量設定例(1RM=100kgの場合):

- 筋力向上(90%1RM):90kg × 3-5回

- 筋肥大(75%1RM):75kg × 10回

- 筋持久力(65%1RM):65kg × 15回

RM換算の注意点

⚠️ 精度に関する注意:

- 10回を超えると予測精度が低下する(筋持久力の影響が大きくなるため)

- 種目や個人差により誤差が生じる可能性がある

- あくまで目安として活用し、実際のトレーニングで微調整する

計算式はすべて「推定値」です。実際のトレーニングでは、フォームの安定性や体調を考慮して柔軟に調整しましょう。

自分のRMを測定する方法|安全な測定手順

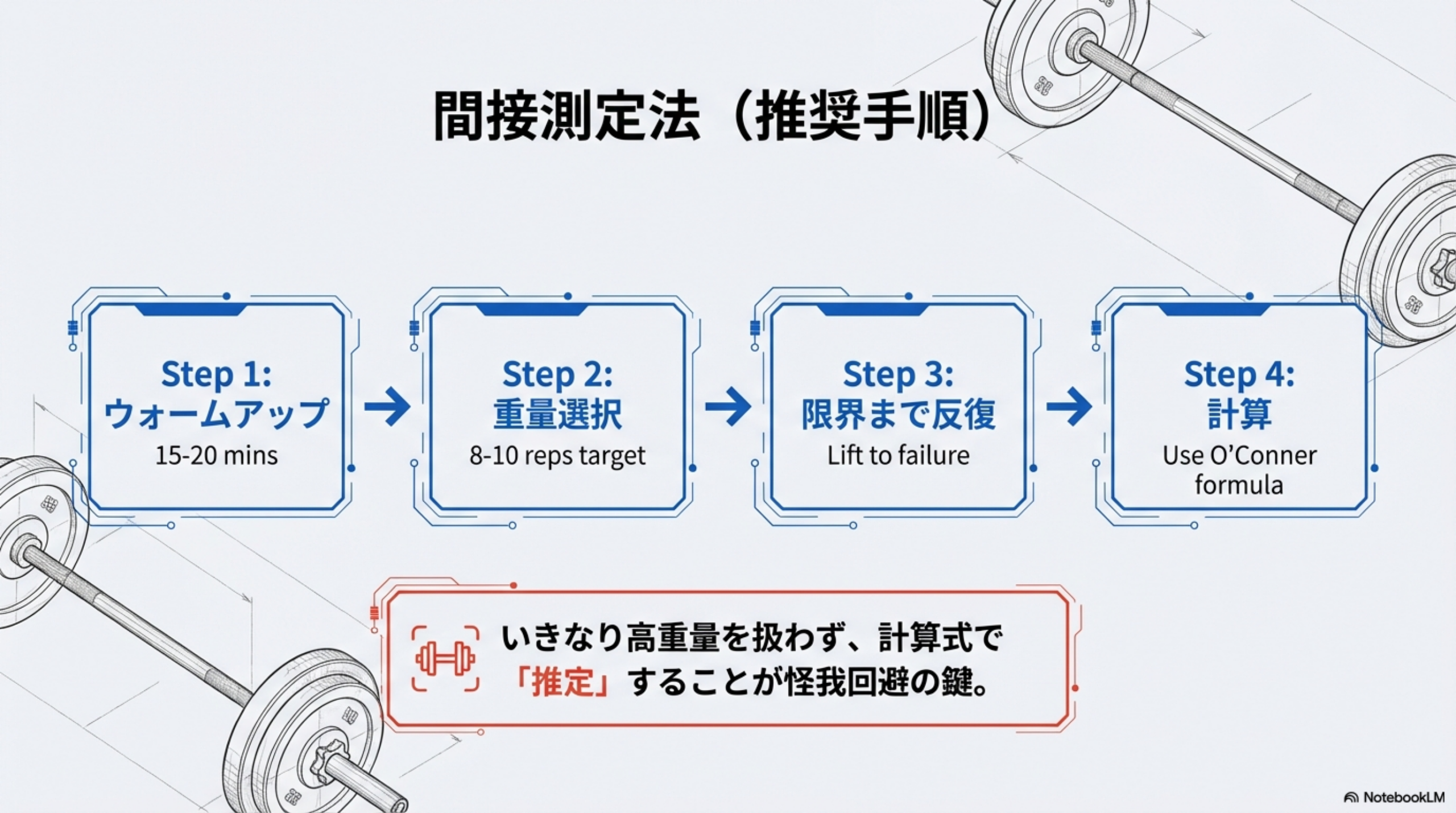

間接測定法(推奨)

初心者・中級者には、計算式を使った間接測定法を推奨します。怪我のリスクを最小限に抑えながら、1RMを推定できます。

📋 測定手順:

- 十分なウォームアップを行う(15-20分)

- 8-10回が限界と思われる重量を選ぶ

- 正しいフォームで限界まで反復(補助者がいると安心)

- 回数を記録し、計算式で1RMを推定

- 目的に応じた重量を設定

📌 ポイント: 最初から完璧な重量を見つける必要はありません。何度かのトレーニングを通じて、自分にとっての「限界」を把握していきましょう。

直接測定法(経験者向け)

2年以上のトレーニング経験があり、フォームが安定している方は、直接1RMを測定することも可能です。ただし、怪我のリスクが高いため、以下の条件を必ず守ってください。

⚠️ 必須条件:

- 補助者(スポッター)を必ず確保する

- 体調が万全な日に実施する

- 十分なウォームアップ後に行う

📋 測定手順:

- ウォームアップ(15-20分)

- 段階的に重量を増加(50%→70%→85%→試技)

- セット間は3-5分の十分な休息を取る

- フォームが崩れたら即座に中止

測定時の注意事項

🚫 避けるべきこと:

- 疲労が蓄積している状態での測定

- 補助者なしでの高重量挑戦

- 毎週のように1RMテストを行うこと(月1回程度が目安)

1RMの直接測定は、あくまで「現在地の確認」のために行うものです。普段のトレーニングでは、間接測定法で推定した値を基準に重量設定を行いましょう。

重量設定に迷ったら、ダンベル初心者向けの重さの決め方ガイドも参考にしてください。

目的別RMの選び方|筋肥大・筋力・持久力

筋肥大を目指すなら8〜12RM

筋肥大(筋肉を大きくすること)を目指すなら、8〜12RMの範囲でのトレーニングが最も効果的です。この範囲は、筋肉の成長に必要な代謝ストレスと機械的ストレスのバランスが最適とされています。

📋 基本設定:

- 重量:70〜80%1RM

- 回数:8〜12回

- セット数:3〜4セット

- セット間休息:60〜90秒

- トレーニング頻度:各部位週2〜3回

📌 効果を最大化するポイント:

- 最後の1〜2回で限界を感じる重量を選ぶ

- フォームが崩れる場合は即座に重量を5〜10%下げる

- 適切な栄養摂取と休養を組み合わせる

筋力アップを目指すなら1〜5RM

最大筋力の向上を目指すなら、1〜5RMの重量範囲が効果的です。高重量トレーニングでは、筋肉の肥大よりも神経系の適応が主な効果をもたらします。

📋 基本設定:

- 重量:85〜95%1RM

- 回数:1〜5回

- セット数:3〜5セット

- セット間休息:3〜5分

- 補助者の確保が必須

⚠️ 安全のための注意点:

- 入念なウォームアップ(15〜20分)を必ず行う

- 段階的に重量を増加させる

- フォームの完璧さを常に維持する

筋力トレーニングは怪我のリスクが高いため、初心者は経験を積んでから取り組むことをおすすめします。

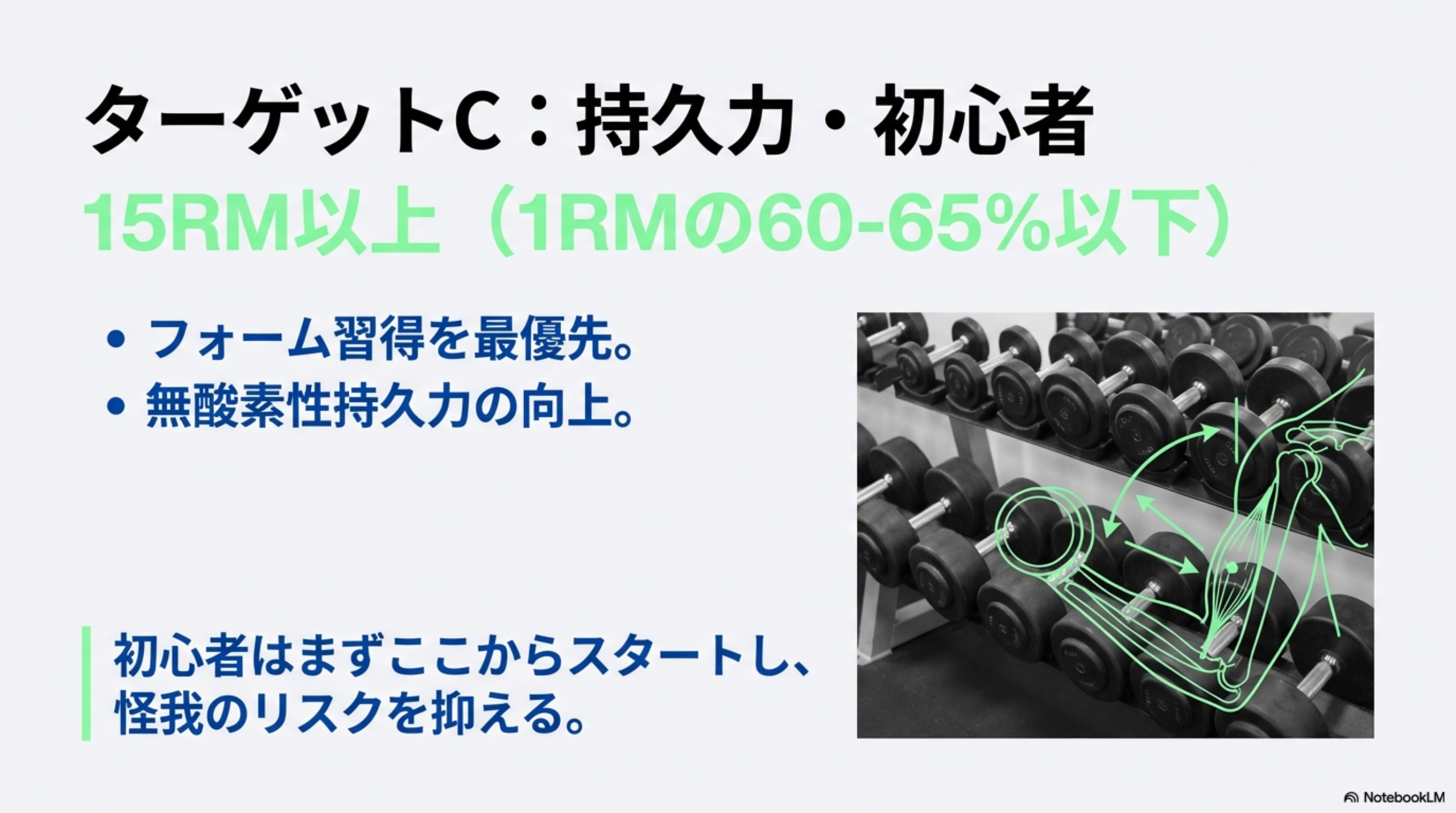

筋持久力を目指すなら15RM以上

筋持久力の向上を目指す場合、15RM以上の比較的軽い重量でのトレーニングが効果的です。

📋 基本設定:

- 重量:60〜65%1RM

- 回数:15〜20回以上

- セット数:2〜3セット

- セット間休息:30〜60秒

🎯 回数別の効果:

- 15〜20回:無酸素性持久力が向上

- 20〜30回:有酸素性能力も徐々に向上

- 30回以上:主に有酸素性能力が向上

筋持久力トレーニングは、マラソンや登山など持続的な運動能力が求められるスポーツに適しています。

%1RM法の活用

より精密なトレーニング計画を立てたい場合は、%1RM法を活用しましょう。1RMを基準として、目的に応じた負荷を正確に設定できます。

🎯 目的別の負荷設定:

| 目的 | %1RM | 反復回数の目安 |

|---|---|---|

| 筋力向上 | 85〜95% | 1〜5回 |

| 筋肥大 | 70〜80% | 8〜12回 |

| 筋持久力 | 60〜65% | 15回以上 |

セット数やプログラムの組み方について詳しくは、筋トレのセット組み方完全ガイドで解説しています。

種目別のRM設定例|ベンチプレス・スクワット・デッドリフト

ベンチプレスのRM設定

胸筋、三頭筋、肩を鍛える代表的な種目です。

| 目的 | 重量設定 | セット構成 |

|---|---|---|

| 筋力向上 | 90%1RM | 3-5回×4セット |

| 筋肥大 | 80%1RM | 8-12回×3-4セット |

| 初心者 | 15回できる重量 | 15回×3セット |

ベンチプレスの詳細なフォームや体重別の目標重量については、ベンチプレス完全ガイドを参照してください。

スクワットのRM設定

下半身全体を鍛える基本種目です。

| 目的 | 重量設定 | セット構成 |

|---|---|---|

| 筋力向上 | 90%1RM | 3-6回×3-5セット |

| 筋肥大 | 80%1RM | 6-10回×4セット |

| 初心者 | 自重または軽量 | 12-15回×3セット |

スクワットは正しいフォームが特に重要です。膝がつま先より前に出すぎない、背中を丸めないなど、基本を徹底しましょう。

デッドリフトのRM設定

背中全体と下半身を鍛える複合種目です。

| 目的 | 重量設定 | セット構成 |

|---|---|---|

| 筋力向上 | 90%1RM | 3-5回×3-4セット |

| 筋肥大 | 80%1RM | 6-8回×3セット |

| 初心者 | 技術習得重視 | 10-12回×3セット |

デッドリフトは腰への負担が大きいため、初心者は特に軽い重量から始め、フォームの習得を最優先してください。

BIG3(ベンチプレス・スクワット・デッドリフト)を中心としたトレーニングについては、BIG3だけで理想の体は作れる!完全ガイドで詳しく解説しています。

自重トレーニングでのRM適用

ジムに通わない方でも、RM法の考え方は自重トレーニングに応用できます。

📋 自重トレーニングでのRM適用方法:

- 腕立て伏せ・懸垂・スクワットでも「限界回数」を把握する

- 20回以上できる場合は負荷を追加(リュック・ウェイトベスト等)

- フォームの質を維持できる範囲で限界回数を記録する

📌 負荷の追加方法:

- リュックに重りを入れる

- ウェイトベストを着用する

- 動作をゆっくり行う(スロートレーニング)

- 可動域を広げる(ディープスクワット等)

RM法の実践ガイド|初心者から上級者まで

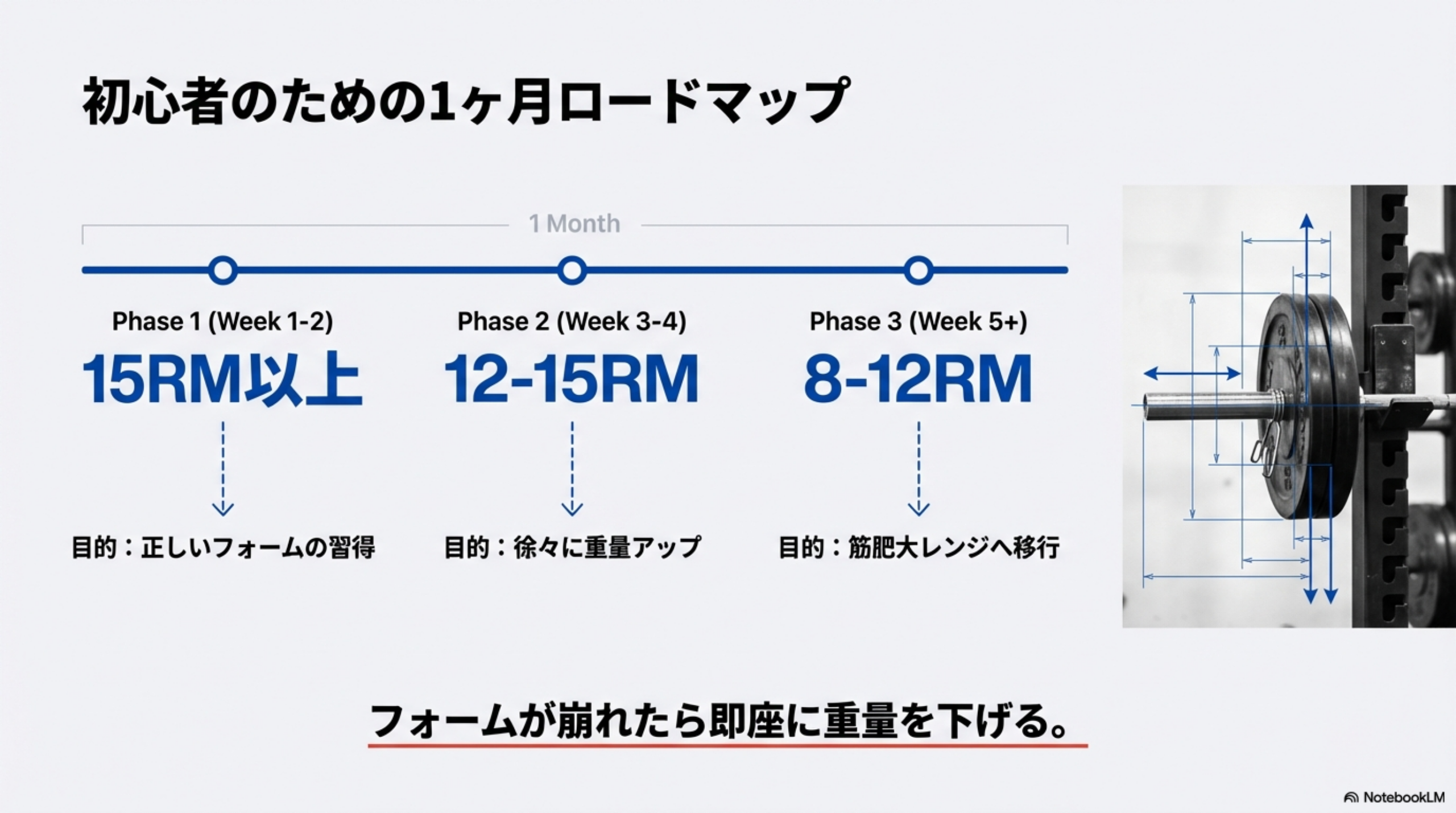

初心者向け:最初の1ヶ月プラン

筋トレを始めたばかりの方にとって、最も重要なのは正しいフォームの習得と安全性の確保です。

📅 1ヶ月プラン:

| 期間 | RM設定 | 目標 |

|---|---|---|

| 第1-2週 | 15RM以上 | フォーム習得を最優先 |

| 第3-4週 | 12-15RM | 徐々に重量アップ |

| 第5週以降 | 8-12RM | 筋肥大レンジへ移行 |

📌 安全なトレーニングのポイント:

- セット間の休憩は最低90秒確保する

- 各セットで2-3回は余裕を持って追加で挙げられる重量を選ぶ

- 体調や疲労度を常に意識する

初心者向けの器具選びについては、筋トレに必要なもの完全ガイドも参考にしてください。

中級者向け:周期的なプログラム設計

6ヶ月以上の経験がある方は、4-6週間を1サイクルとした周期的なプログラムで効率的に成果を引き出せます。

📅 6週間サイクル例:

| 週 | フェーズ | RM設定 | 目的 |

|---|---|---|---|

| 1-2週 | 筋肥大 | 10-12RM | 代謝ストレスを高める |

| 3-4週 | パワー | 6-8RM | 爆発的な力発揮能力向上 |

| 5-6週 | 最大筋力 | 4-6RM | 絶対的な筋力向上 |

📌 漸進的な重量増加の目安: 週ごとに2.5-5%の範囲で重量を増やすのが理想的です。急激な増加は怪我のリスクを高めるため、焦らず段階的に進めましょう。

上級者向け:応用テクニック

2年以上の経験がある上級者は、より高度なテクニックを取り入れることで、さらなる成長を目指せます。

🔧 応用テクニック例:

- インターバルトレーニング:同一セッション内で5RMと10RMを組み合わせる

- レスト・ポーズ法:10-15秒の短い休息を挟みながら反復回数を増やす

- ディロード週:4週間ごとに1週間、重量を60-70%に落として回復を促す

上級者でも、基本原則の遵守が継続的な進歩の鍵です。

RM法でよくある失敗と対処法

オーバートレーニングを防ぐ

トレーニングへの情熱は素晴らしいものですが、過度なトレーニングは筋肉の成長を妨げ、健康を損なう可能性があります。

⚠️ オーバートレーニングの警告サイン:

- 普段の重量が急に上がらなくなる

- 慢性的な疲労感が続く

- 睡眠の質が著しく低下する

- 筋肉痛の回復が遅くなる

✅ 対策:

- 週に2-3日の完全休養日を設ける

- 7-8時間の良質な睡眠を確保する

- タンパク質を体重1kgあたり1.6-2.2g摂取する

回復理論について詳しくは、フィットネス-疲労理論vs超回復理論で解説しています。

怪我を予防するポイント

📋 効果的なウォームアップ手順:

- 軽い有酸素運動で全身の血流を促進(5分)

- 動的ストレッチで関節の可動域を広げる(5分)

- トレーニング種目の軽い重量でウォームアップセット(5-10分)

📌 フォーム管理の方法:

- 鏡やスマートフォンの動画撮影で客観的に確認

- フォームが崩れる前にセットを終了する判断力を持つ

- 定期的に経験者からフィードバックをもらう

RMが伸びない・停滞した時の対処法

トレーニングを続けていると、重量が伸びなくなる「停滞期」が訪れることがあります。

🔍 チェックポイント:

- プログラムの見直し:同じメニューを8週間以上続けていないか

- 休養の確認:オーバートレーニングの兆候がないか

- 栄養の見直し:タンパク質・カロリー摂取は十分か

- 重量を一度下げる:85%程度に落として再スタート

停滞期は成長の証でもあります。焦らず、基本に立ち返ることで突破口が見つかります。

トレーニング記録の重要性

科学的なトレーニングの基礎は正確な記録管理です。

📝 記録すべき項目:

- 各種目の重量・回数・セット数

- 体調や疲労度(10段階評価など)

- フォームの安定性に関する所感

- 睡眠時間と質

記録を続けることで、自分の成長パターンや弱点が見えてきます。スマートフォンのアプリやトレーニング日誌を活用しましょう。

よくある質問と回答

- 設定したRM通りに回数が合わないときは?

-

体調や疲労度によって±2回程度の変動は正常です。大きくずれる場合は重量を5-10%調整してください。

- 種目ごとの適切な重量がわからない

-

まず15-20回できる重量でフォームを習得し、徐々に重量を上げながら目標RMに近づけていきましょう。

- トレーニング後の疲労が抜けにくい

-

休養日の確保、睡眠の質向上、タンパク質摂取(体重1kgあたり1.6-2.2g)を見直してください。

- 1RMを直接測定すべき?

-

初心者・中級者は怪我のリスクがあるため間接測定法(計算式)を推奨します。直接測定は経験者かつ補助者がいる場合のみ行いましょう。

- 計算式によって結果が違うのはなぜ?

-

各式は異なるデータセットを基に作られています。O’Conner式は安全重視、Epley式は競技者向けです。初心者はO’Conner式を推奨します。

まとめ

RM法は、筋トレの効果を最大化するための基本的な考え方です。初心者は15RM以上からスタートしてフォーム習得を優先し、目的に合わせて8-12RM(筋肥大) や1-5RM(筋力) を選択しましょう。

1RM計算式「重量×(1+回数÷40)」を活用すれば、安全かつ効率的な負荷設定が可能です。O’Conner式は保守的な予測値を示すため、過大評価による怪我リスクを軽減できます。

効果的なトレーニングの継続には、適切な重量設定、十分な休養、記録と見直しの3つが重要です。この記事の内容を参考に、あなたに合ったトレーニングを見つけ、継続的な成長を目指してください。

【参考情報】

O’Conner B., Simmons J., O’Shea P. “Weight Training Today” (1989) – 1RM計算式の出典